あなたは今、こんな悩みを抱えていませんか?

- 一生懸命考えても、「ズレてる」と言われ、仕事のやり直しが多い

- 会議で的を射た発言ができず、議論についていけない

- 他の人より作業効率が悪く、残業ばかり増えてしまう

もし一つでも当てはまるなら、この記事が役立ちます。

本質を見抜けない原因は「抽象化」できていないことから。この記事では、誰でも実践できる5回の自問トレーニングを具体的に解説します。

この記事を読めば、問題の根本原因を見抜く力が身につきます。もう「ズレてる」とは言わせない、的確な判断ができるようになります。

マイページから、いつでも解約できます。

本質が見えてない人は“抽象化”できていない─5回のWHY/WHATで解決

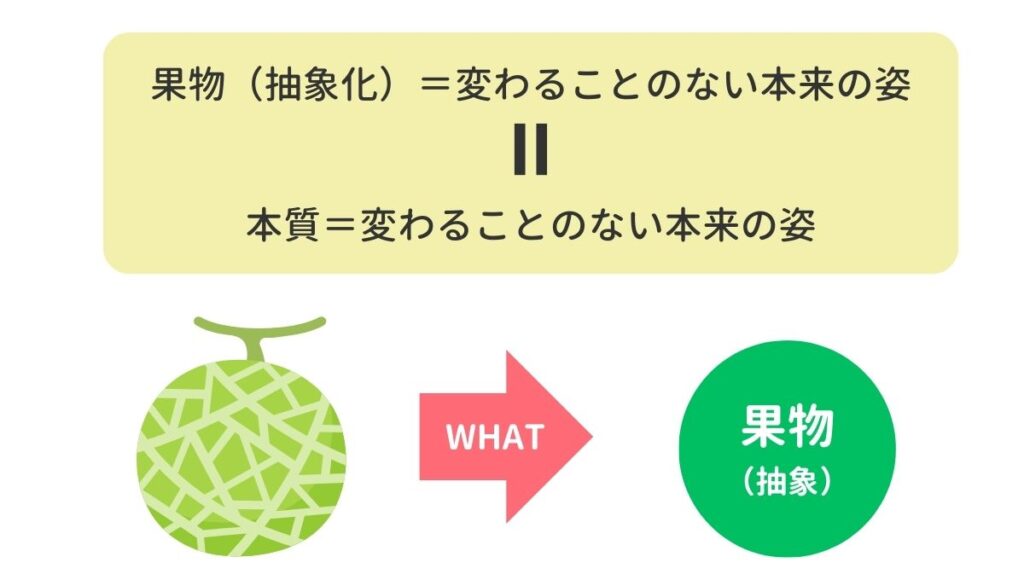

結論、本質が見えてない人の特徴は、物事を抽象化できていない人です。

なぜなら、抽象=本質だからです。

抽象とは、余計な情報を削ぎ落とした状態です。例えば、メロンを抽象化すると「果物」になります。

やたろう

やたろう「WHY/WHAT」で5回自問すると抽象化できます。(詳細は記事後半に記載)

そもそも本質とは、「物事が存在するために不可欠な特徴」「変わることのない本来の姿」を指します。「メロンは果物である」ことは否定できないので、抽象=本質が成立します。

抽象化は、仕事の問題にも応用できます。

例えば、「タピオカの売上が下がった」という問題を考える時、「なぜ売り上げが落ちたのか?」を5回問うことで、競合が増えたのではなく、「単純に飽きられた」と仮説を立てることができます。

残業増加×人間関係悪化×効率低下…「本質が見えてない人」の3大リスク

本質を見抜けない人は、知らず知らずのうちに同僚に差をつけられています。

デメリットを3つご紹介します。

残業が増える

1つ目は、残業が増えること。

なぜなら、本質がわからないと、目標を間違えるからです。

1日かけて作った提案書が、「やりなおし」と言われたら、1日が無駄になりますよね。

仕事で残業が増える最大の要因は、作業のやり直しです。

沖縄に行きたいのに、大阪行きの飛行機に乗るようなものです。結果、羽田に戻り、乗り直すお金と手間がかかります。仕事も同じで、生産性が下がります。

1つ1つの作業時間が増えるため、結果的にタスクに追われ残業地獄になります。

人間関係の悪化

2つ目のデメリットは、人間関係の悪化です。

なぜなら、本質がわからない人は、表面的に判断するからです。

例えば、同僚が締め切りに遅れたとき、背後にある問題を理解せずに批判すると、批判された人はイラッとしますよね。

あなたに対して心を閉ざします。

結果、誤解や信頼の欠如を招き、関係が悪化する可能性があります。

作業効率の低下

3つ目のデメリットは、作業効率の低下です。

本質を見抜けないと、表面的な修正に時間を費やすことになり、根本的な解決策を見つけることができず、効率が悪くなります。

例えば、体力がない人にドリブルを教えても、サッカーは上達しません。

なぜなら、走れない人がドリブルなんてできないからです。

体力をつける本質を見誤ると、同じ問題を繰り返し、効率が悪いままです。

仕事も同じで、成長が見られない社員認定されてしまいます。

本質が見えてない人から脱却!上司が認める“先見力”を身につける

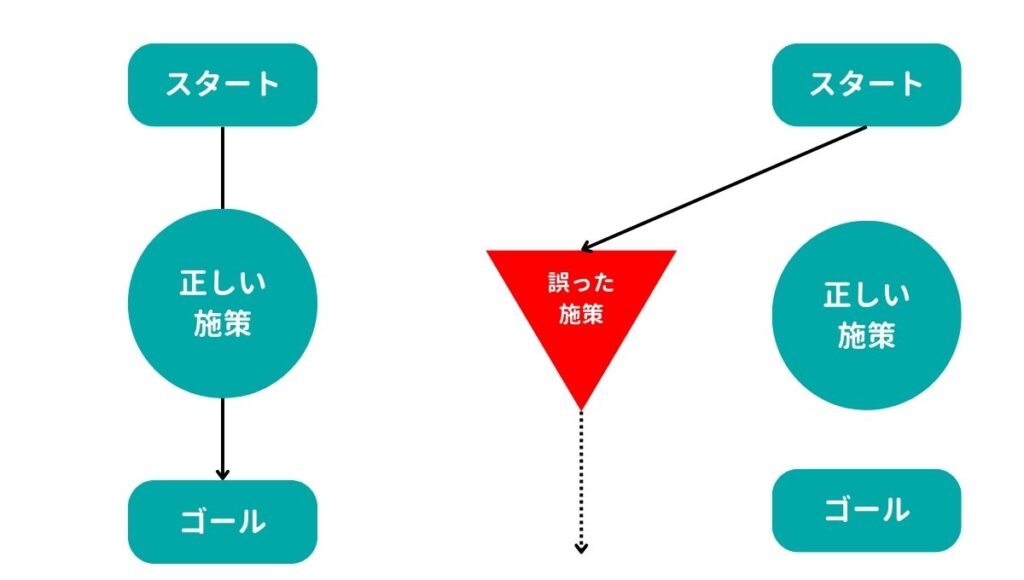

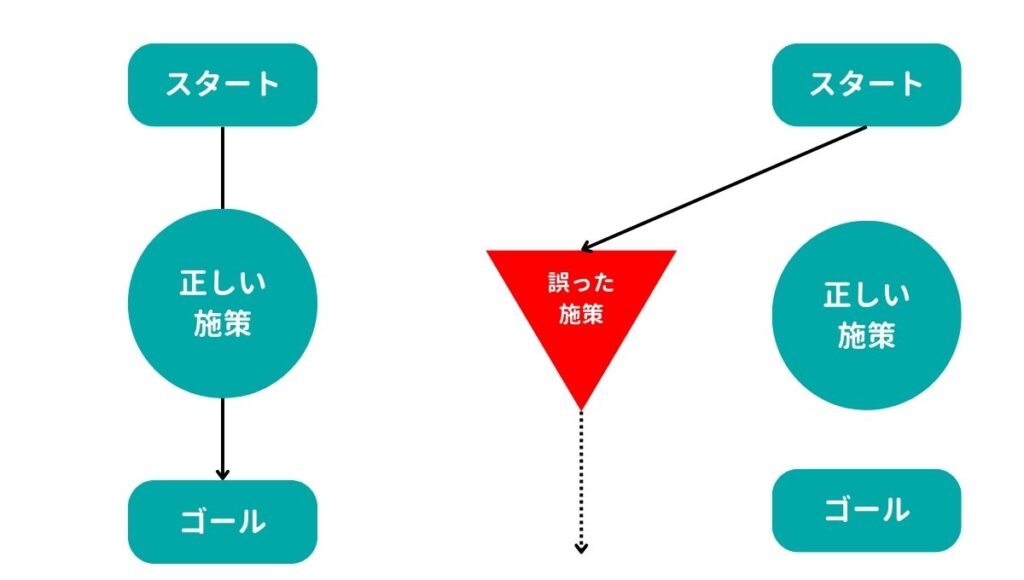

本質を見極めるメリットは、誤った方向に進まないことです。これは、本当に必要なこと(ニーズ)を正確に把握できるためです。

たとえば、「サッカーが下手」という問題に対して、最初に取り組むべきは体力作りです。なぜなら、体力がないと足が動かず、ドリブルやパスなどの技術は後回しになるからです。

足が動かなければ、ボールの維持ができません。

このように、間違った方向に練習しても、なかなか上達しません。

- 誤った会議

- 誤った議論

- 誤った施策

一方、本質を見極められると、作業のやり直しが発生しません。

正しい方向が明確になるため、迷わずに論理的な提案ができます。この結果、上司からの評価が上がり、同僚からも尊敬されるでしょう。

本質が見えてない人のための仕事術:3つのシーンで差がつく活かし方

本質は、様々な仕事シーンで利用できます。

代表的なシーンを3つご紹介します。

それぞれ解説します。

問題解決力の向上

本質を見極められると、問題解決力が向上します。

なぜなら、根本原因がわかるからです。

例えば、永久脱毛したいなら、エステよりも医療の方がオススメです。なぜなら、エステは一時的な脱毛にすぎないからです。

「なぜ毛が生え続けるのか?」本質を考えれば、医療脱毛一択ですよね。

物事の核心をつかむことで、問題の根本原因を特定し、効果的な解決策を見つけることができます。

アイデア出しが得意になる

2つ目はアイデア出しが得意になることです。

なぜなら、「成功事例の類似点」を見つけることができるからです。

例えば、成功事例の本質をマネすることで、解決策や斬新なアイデアを簡単に作ることができます。

実際、ウーバーイーツは、アメリカのタクシーアプリ「Uber」の本質をマネて成功した事業です。

「近くにいる人を探し、運んでもらう」という本質を横展開し、成功を収めました。

コミュニケーションスキル向上

3つ目はコミュニケーションスキル向上です。

なぜなら、相手の意図やニーズを理解できるからです。

例えば、あなたの彼女が「職場のAさんがムカつく」と、何度も愚痴をこぼす問題があったとします。

この場合、本質を考えると、「単にムカつく」だけでなく「話を聞いてほしい」という意図が込められている可能性があります。

実は、この例は実体験で、「なんで、毎回愚痴ってくるの?」と聞いてみたら「聞いて欲しかった」と言われました。

つまり、本質を見極めることで、相手の立場に立って考えることができます。結果、感情や状況を理解することができるので、コミュニケーションうまくなります。

「本質が見えてない人」脱出!5回の自問から得る抽象化【具体抽象トレーニング】

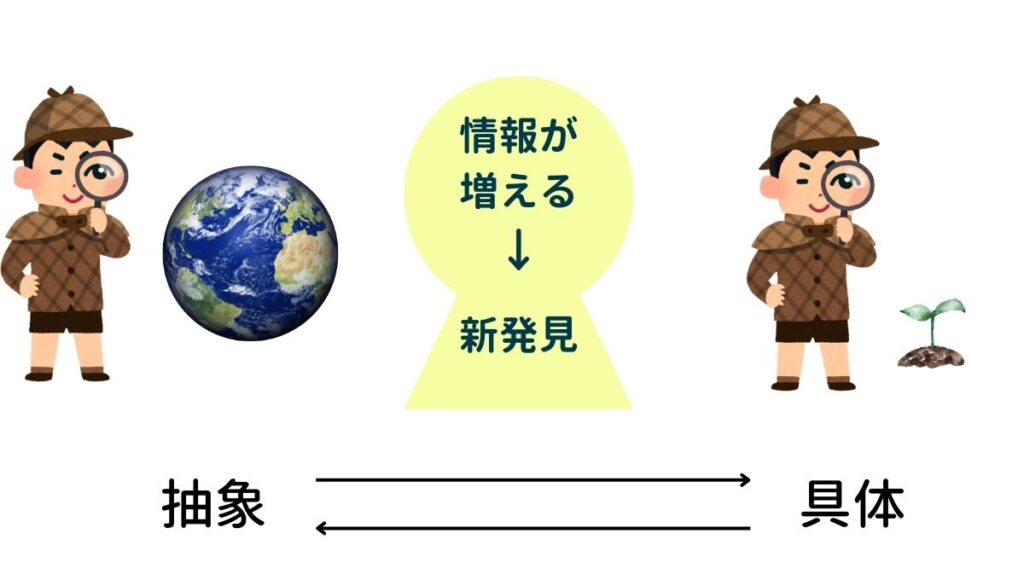

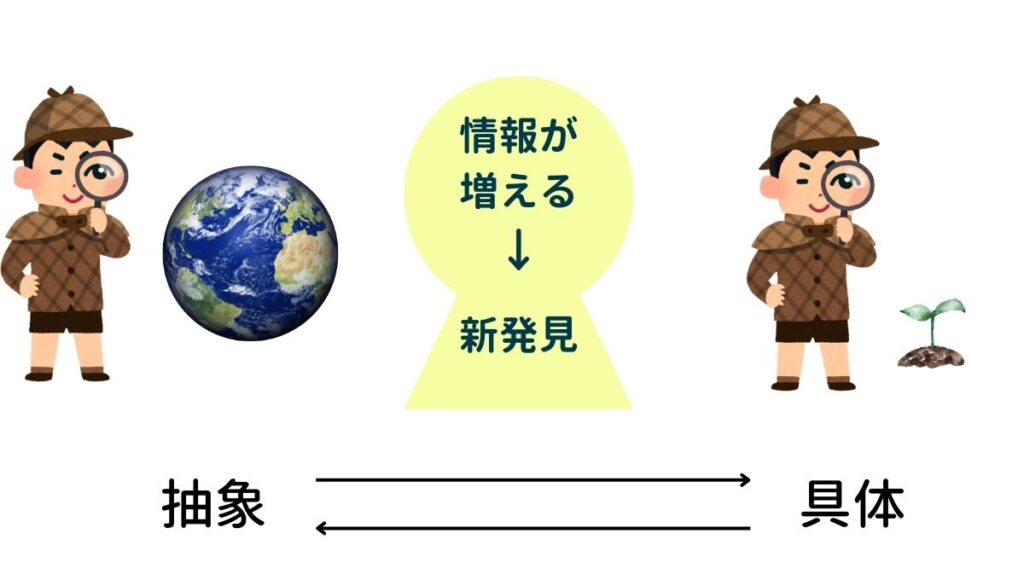

「具体抽象トレーニング」に紹介されている、本質(抽象化)を見分ける方法を3つ紹介します。

初心者でも、簡単に見分けられるようになるテクニックがたくさん紹介されてます。

WHY・WHATを自問する

1つ目は、WHY・WHATを5回「自問」すること。

なぜなら、「WHY・WHAT」は、物事の「背後にある理由を探る方法」だからです。

例えば、毎週ランニングしている場合、「なぜランニングしているのか?」と問えば、理由を思い出します。

再度「なぜ、ダイエットしてるか?」を問うことで、「彼女を作りたい」と本質に近づきます。5回繰り返せば、本質が残ります。

一言で表現する

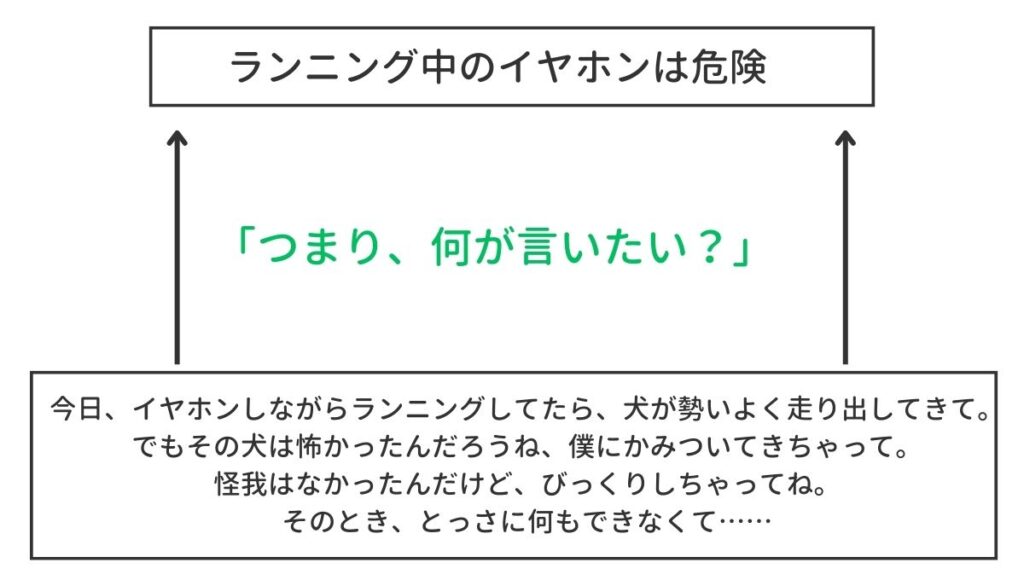

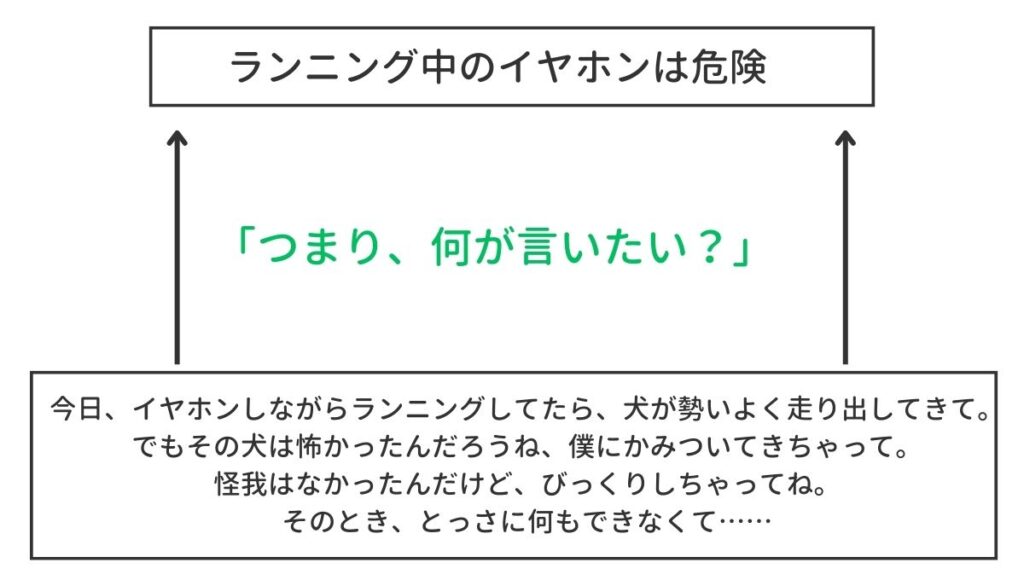

「つまり何?」のように、一言で表現することで抽象化できます。

なぜなら「不要なものを削ぎ落とす」からです。

例えば、上記イヤホン例は、結局「ランニングのイヤホンは危険」に集約できます。

一言にまとめるメリットは、余計な情報を削ぎ落とすことです。一番大切な言葉(本質)を残すことができるので、簡単に抽象化できます。

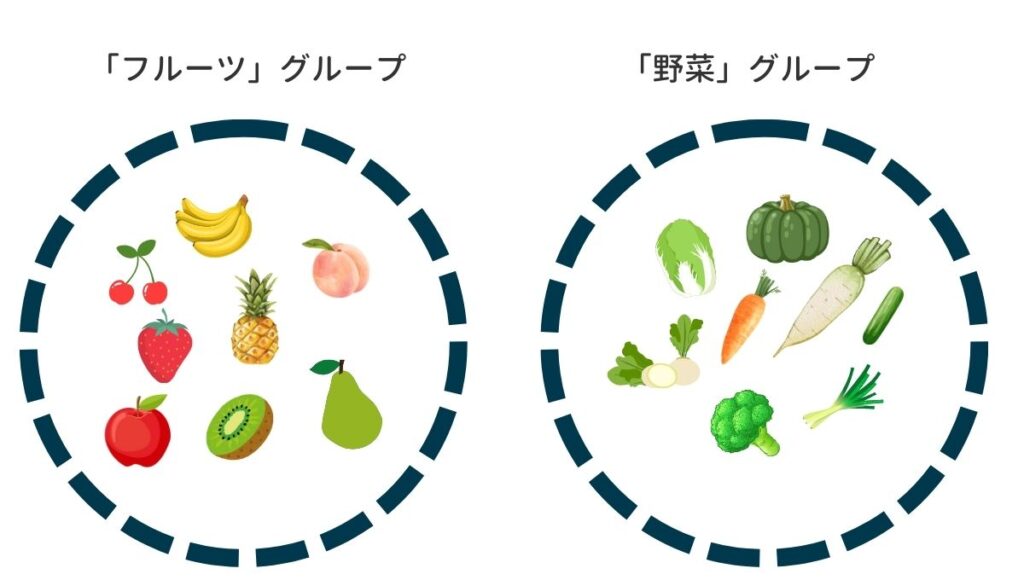

分類する(グループ分け)

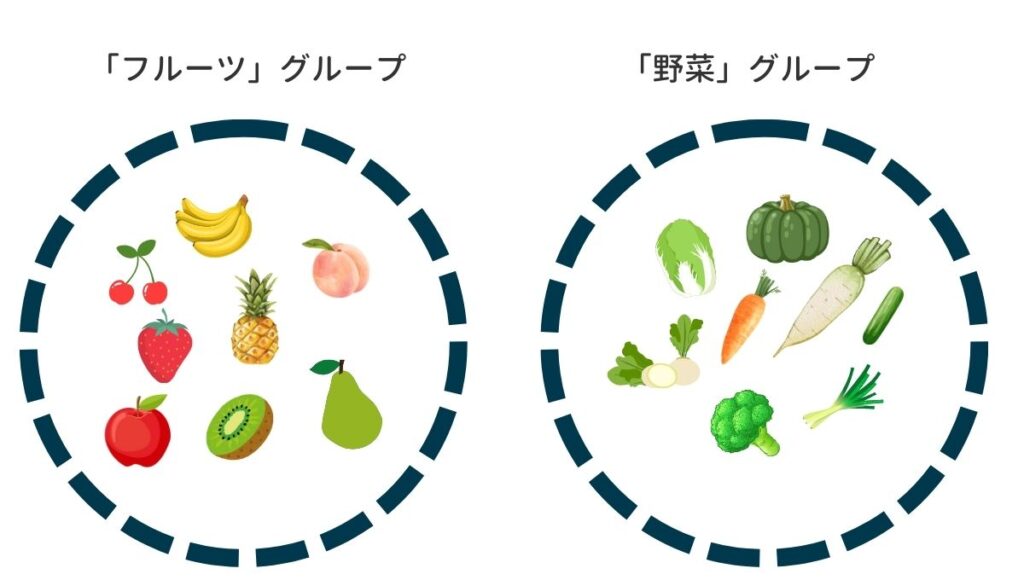

「グループ分け」を行うことで抽象化できます。

なぜなら、共通点を見つけやすくなるからです。

「一言で表現する」と同様、グループ化することで、「一番大切な要素」だけが残ります。

例えば、いちご・りんごでグループ分けを行った場合「フルーツ」となります。

本質は「物事が存在するために不可欠な特徴」なので、フルーツ=本質が成立します。

「本質が見えてない人」必見!AIに負けないスキルを身につける【まとめ】

この記事のまとめです。

本質を見極める方法は、抽象化することです。

本質を見極めると、次のようなメリットを日々実感できます。

- 本質的な問題解決ができる

- 作業時間を削減できる

- AIに負けないアイデア提案ができる

間違った議論や提案は、作業のやり直しにつながり、時間を無駄にしてしまいます。

本質を見極めるスキルを身につけると、作業時間が減り、残業時間も減少します。その結果、仕事の質が向上し、良い連鎖が続きます。

本質を見極める方法は、書籍”「具体⇔抽象」トレーニング”がおすすめです。

「具体⇔抽象」トレーニングは、たった1,000円ほど。外食を1度我慢するだけで、AIに負けないスキルが身につきます。

Audibleのお試しを使えば、30日間無料で聴けます。

もくじを確認する

- はじめに

-

人間の知的能力の「縦軸」と「横軸」

「AIに使われていく人」と「AIを活用していく人」の違い

「具体と抽象」という軸で眺めると、世の中が変わって見える

本書の構成とその狙い

試験問題には正解があるが、現実の問題には正解がないことがほとんど

- 第1章:なぜ具体と抽象が重要なのか?

-

「具体と抽象の違い」から生まれるコミュニケーションギャップ

「抽象的でわからない」は本当か?

蔓延する「抽象病」と「具体病」

問題解決の3パターン

「持ち家か賃貸か?」は、単なる「住む場所の話」なのだろうか?

「サピエンス全史」における「虚構」の役割

地の発展における「縦と横」

デジタル化はビジネスの抽象度を引き上げた

「知識力の価値観」で覆い尽くされた日本社会

正解がある横、正解がない縦

ネット+スマホ+SNSで加速される知的能力の「扁平化(へんぺい)」

安定期の具体、変革期の抽象

知識社会の終焉?

不毛な議論の多くは「具体と抽象のズレ」から来る

- 第2章:具体と抽象とは何か?

-

具体と抽象とは?

言葉の階層に見る具体と抽象

特殊の具体、一般の抽象

五感で感じられる実体か、五感で感じられない概念か

具体⇄抽象ピラミッド

単体の具体、構造と関係性の抽象

枝葉の具体、幹の抽象

自由度小の具体、自由度大の抽象

具体とは「公倍数」、抽象とは「公約数」

すべて同等の具体、優先順位をつける抽象

具体と抽象の「2階建て」構造

- 第3章:抽象化とは?

-

抽象化のプロセス

抽象化とは「まとめて一つにする」こと

抽象化とは「線引する」こと

抽象化とは「一言で表現する」こと

抽象化とは「都合の良いように切り取る」こと

抽象化とは「目的に合わせる」こと

抽象化とは「捨てる」こと

抽象化とは「言語化・図解する」こと

抽象化とは「自由度を上げる」こと

抽象化とは「次元を増やす」こと

抽象化とは「見えない線をつなぐ」こと

抽象化とは「マジックミラーを破る」こと

抽象化とは「Whyを問う」こと

抽象化とは「メタで考える」こと

抽象化とは「全体を俯瞰する」こと

抽象化能力と知識量は直接相関しない

- 第4章:具体化とは?

-

具体化のプロセス

具体化とは「自由度を下げる」こと

具体化とは「Howを問う」こと

具体化とは「引かれた線の中を詳細化する」こと

具体化とは「数字と固有名詞にする」こと

具体化とは「逃げ道をなくす」こと

具体化とは「違いを明確にする」こと

具体化には「横の力(知識や情報量)」が必要

「例え」ち「喩え」の違い

- 第5章:「具体⇔抽象ピラミッド」で世界を眺める

-

問題解決は川の流れのように

「川上と川下」に見る具体と抽象の違い

川上と川下の違いとは?

集団における川上と川下

抽象→具体という不可逆過程

問題発見と問題解決

川上と川下の価値観の違いを理解する

仕事における川上と川下

コミュニケーションギャップの解消

コミュニケーションギャップのメカニズム

「総論賛成各論反対」のメカニズム

本社と現場のコミュニケーションギャップ

本質という言葉の本質

専門家と素人の関係のメカニズム

SNS上のコミュニケーションへの応用

他人を一般化することへの応用

他人を一般化することの危険

ロゴの盗作を具体と抽象で考える

「頼む」「頼まれる」のメカニズム

依頼者と被依頼者の具体と抽象

川上から川下へのうまいバトンパスとは?

- 第6章:言葉とアナロジーへの応用

-

言葉の定義と抽象化

「行動」という言葉の定義を明確にする

二つの言葉の違いを考える

言葉で「目的に応じて切り取る」

Beef or Chicken?

DoubRingによる抽象化のトレーニング

アナロジーへの応用

「折り曲げの法則」からわかること

「写真1枚当たりのコストの変還」から学べること

「メールからLINEへ」から学べること

Hrorsemobileから考える

ラーメン屋の上流→下流モデルから考える

「第一印象がいい人」の功罪とビジネスへの応用

身近な仕事への応用

身近な生活への応用

- 第7章:具体と抽象の使用上の注意

-

「座標軸を持つこと」が何より重要

「前提条件を明確にすること」の重要性

抽象から具体はマジックミラー

笑い話を説明することの虚しさ

抽象化が得意な人はなぜ人の話が聞けないのか?

読書と「具体と抽象」との関係

- おわりに