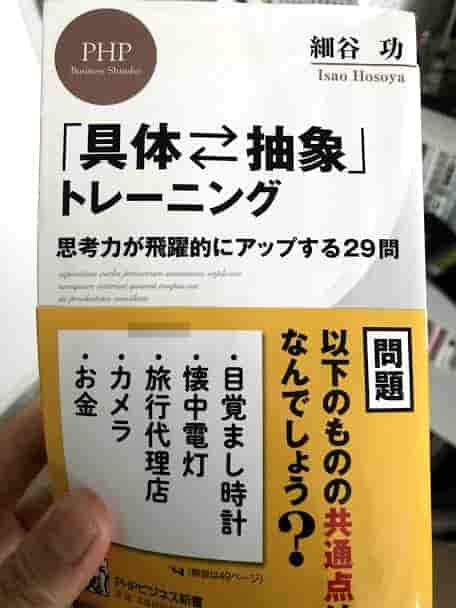

書籍「具体⇄抽象トレーニング」は、マコなり社長が「賢くなる本」として紹介しています。

もしかして、あなたは今、こんな悩みを抱えていませんか?

- 会議で的外れな発言をしてしまい、上司から指摘を受ける

- 斬新なアイデアがなかなか思いつかず、企画書作成に時間がかかる

- 相手に分かりやすく説明しているつもりでも、話がうまく伝わらない

もし一つでも当てはまるなら、この「具体⇄抽象トレーニング」はあなたのための記事です。本書は、地頭力を鍛え、AI時代に負けない思考力を身につける具体的な方法を解説しています。

この記事を読むことで、あなたの思考は劇的に変化し、以下のような未来が待っています。

- 斬新なアイデアが出せる

- 提案に困らなくなる

- 「例え話」が浮かぶ

- コミュニケーション力があがる

- 正しい判断ができる

やたろう

やたろうAIに負けない思考力が身につきます。

もくじを確認する

- はじめに

-

人間の知的能力の「縦軸」と「横軸」

「AIに使われていく人」と「AIを活用していく人」の違い

「具体と抽象」という軸で眺めると、世の中が変わって見える

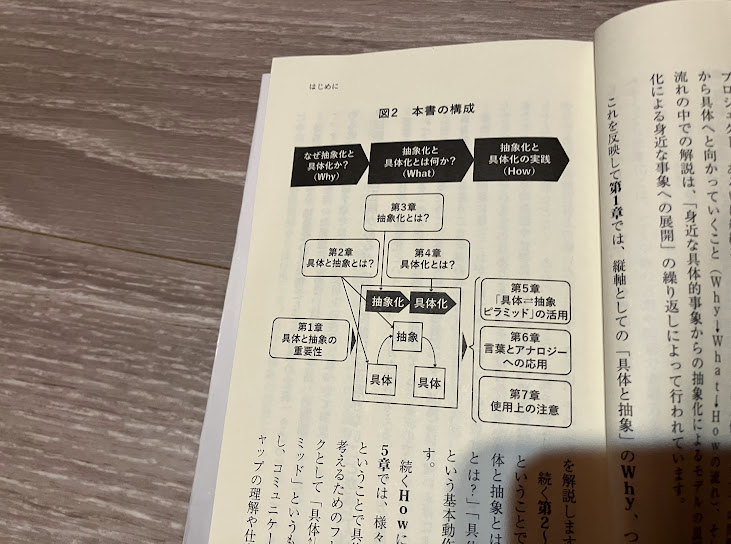

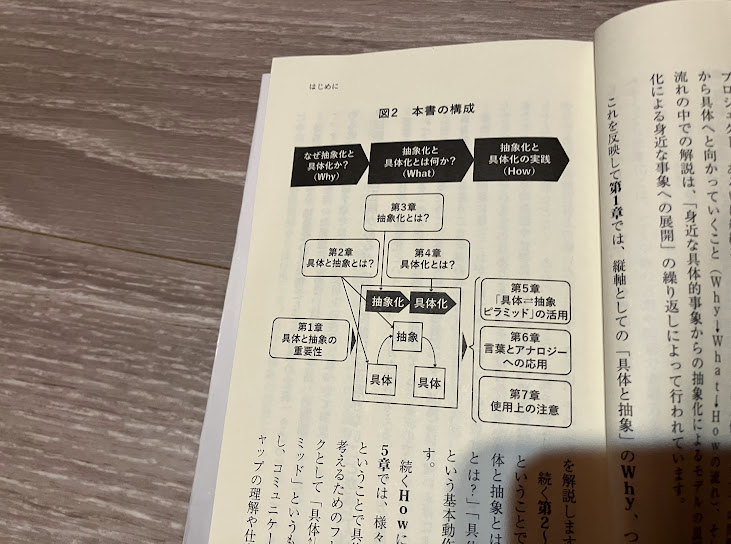

本書の構成とその狙い

試験問題には正解があるが、現実の問題には正解がないことがほとんど

- 第1章:なぜ具体と抽象が重要なのか?

-

「具体と抽象の違い」から生まれるコミュニケーションギャップ

「抽象的でわからない」は本当か?

蔓延する「抽象病」と「具体病」

問題解決の3パターン

「持ち家か賃貸か?」は、単なる「住む場所の話」なのだろうか?

「サピエンス全史」における「虚構」の役割

地の発展における「縦と横」

デジタル化はビジネスの抽象度を引き上げた

「知識力の価値観」で覆い尽くされた日本社会

正解がある横、正解がない縦

ネット+スマホ+SNSで加速される知的能力の「扁平化(へんぺい)」

安定期の具体、変革期の抽象

知識社会の終焉?

不毛な議論の多くは「具体と抽象のズレ」から来る

- 第2章:具体と抽象とは何か?

-

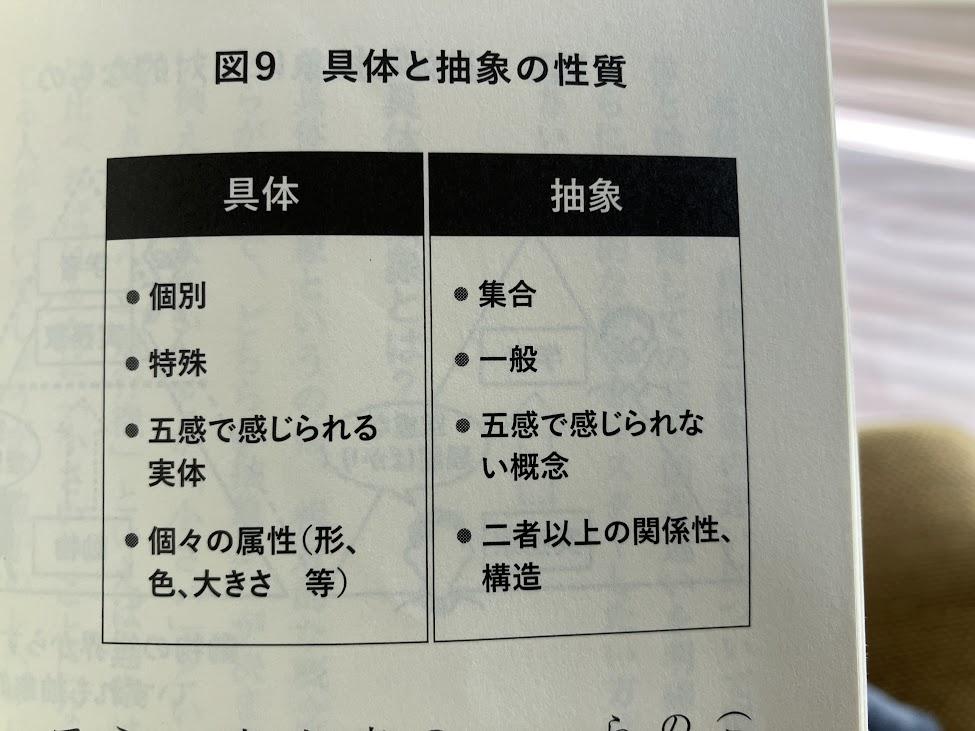

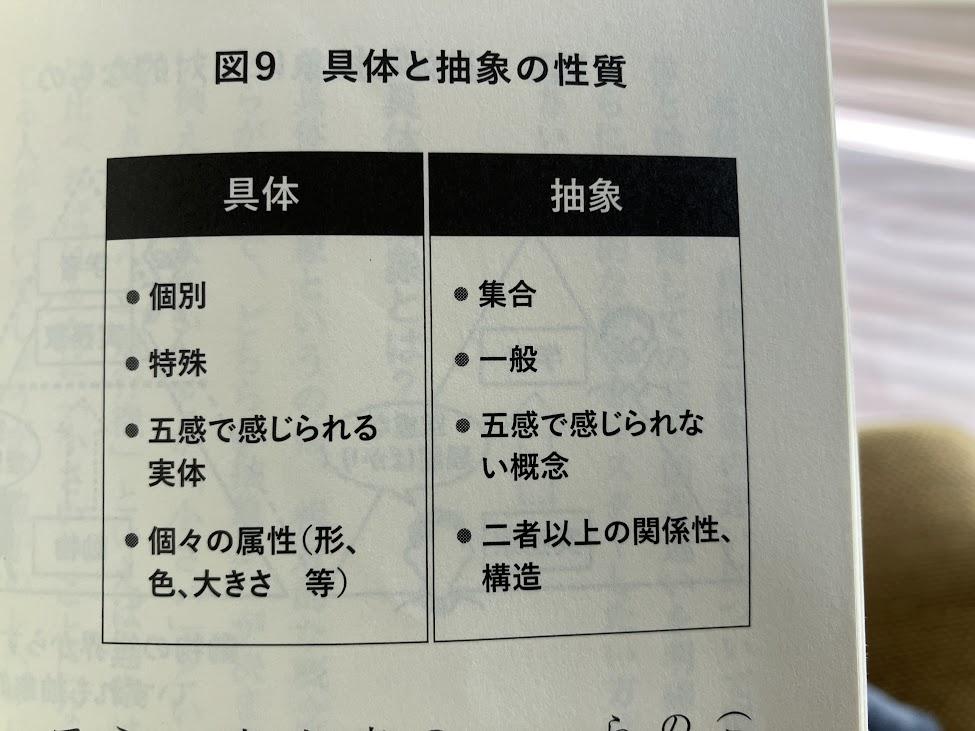

具体と抽象とは?

言葉の階層に見る具体と抽象

特殊の具体、一般の抽象

五感で感じられる実体か、五感で感じられない概念か

具体⇄抽象ピラミッド

単体の具体、構造と関係性の抽象

枝葉の具体、幹の抽象

自由度小の具体、自由度大の抽象

具体とは「公倍数」、抽象とは「公約数」

すべて同等の具体、優先順位をつける抽象

具体と抽象の「2階建て」構造

- 第3章:抽象化とは?

-

抽象化のプロセス

抽象化とは「まとめて一つにする」こと

抽象化とは「線引する」こと

抽象化とは「一言で表現する」こと

抽象化とは「都合の良いように切り取る」こと

抽象化とは「目的に合わせる」こと

抽象化とは「捨てる」こと

抽象化とは「言語化・図解する」こと

抽象化とは「自由度を上げる」こと

抽象化とは「次元を増やす」こと

抽象化とは「見えない線をつなぐ」こと

抽象化とは「マジックミラーを破る」こと

抽象化とは「Whyを問う」こと

抽象化とは「メタで考える」こと

抽象化とは「全体を俯瞰する」こと

抽象化能力と知識量は直接相関しない

- 第4章:具体化とは?

-

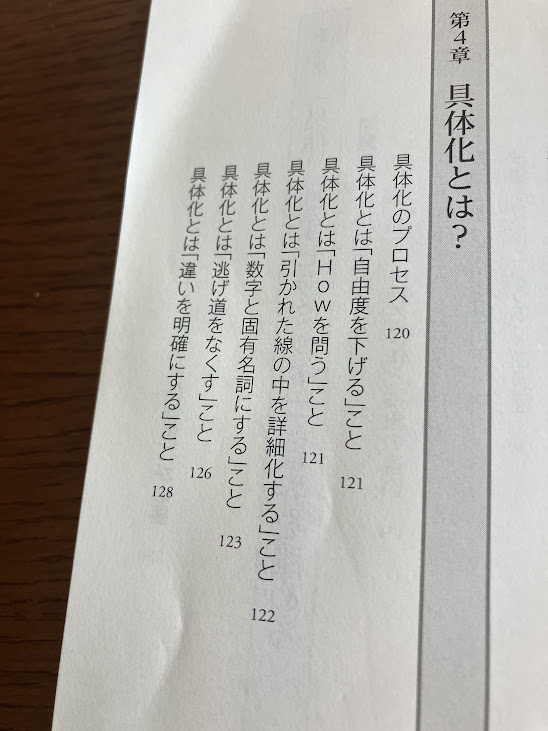

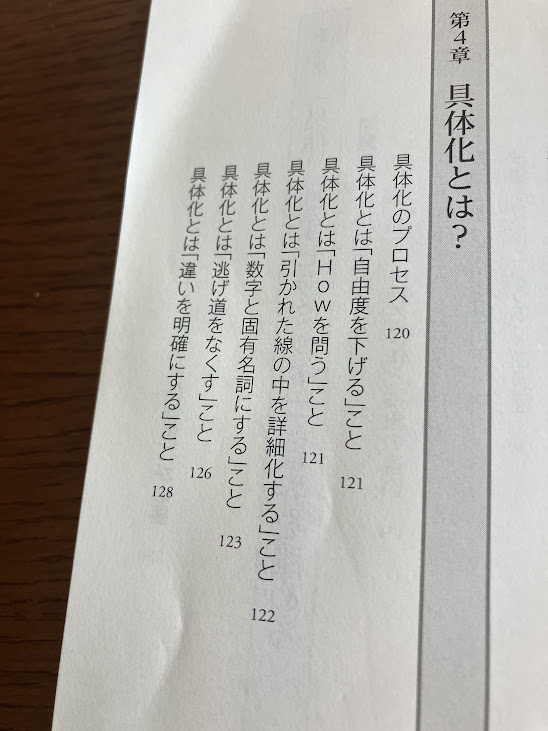

具体化のプロセス

具体化とは「自由度を下げる」こと

具体化とは「Howを問う」こと

具体化とは「引かれた線の中を詳細化する」こと

具体化とは「数字と固有名詞にする」こと

具体化とは「逃げ道をなくす」こと

具体化とは「違いを明確にする」こと

具体化には「横の力(知識や情報量)」が必要

「例え」ち「喩え」の違い

- 第5章:「具体⇔抽象ピラミッド」で世界を眺める

-

問題解決は川の流れのように

「川上と川下」に見る具体と抽象の違い

川上と川下の違いとは?

集団における川上と川下

抽象→具体という不可逆過程

問題発見と問題解決

川上と川下の価値観の違いを理解する

仕事における川上と川下

コミュニケーションギャップの解消

コミュニケーションギャップのメカニズム

「総論賛成各論反対」のメカニズム

本社と現場のコミュニケーションギャップ

本質という言葉の本質

専門家と素人の関係のメカニズム

SNS上のコミュニケーションへの応用

他人を一般化することへの応用

他人を一般化することの危険

ロゴの盗作を具体と抽象で考える

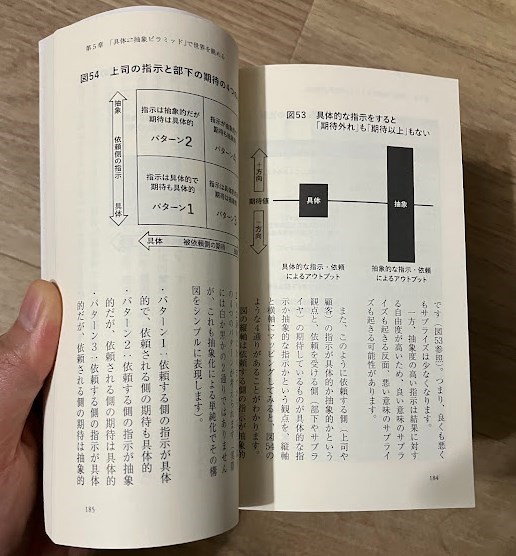

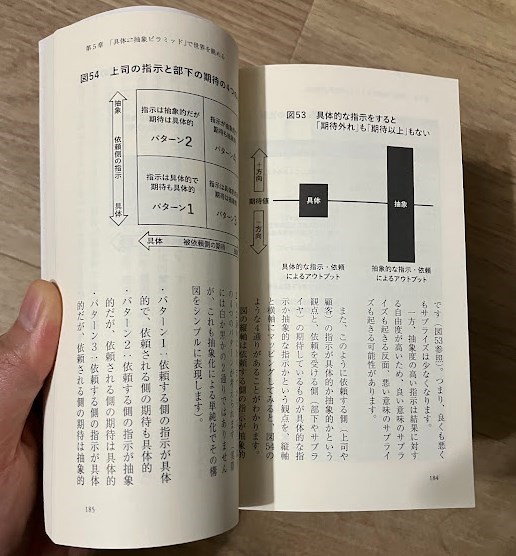

「頼む」「頼まれる」のメカニズム

依頼者と被依頼者の具体と抽象

川上から川下へのうまいバトンパスとは?

- 第6章:言葉とアナロジーへの応用

-

言葉の定義と抽象化

「行動」という言葉の定義を明確にする

二つの言葉の違いを考える

言葉で「目的に応じて切り取る」

Beef or Chicken?

DoubRingによる抽象化のトレーニング

アナロジーへの応用

「折り曲げの法則」からわかること

「写真1枚当たりのコストの変還」から学べること

「メールからLINEへ」から学べること

Hrorsemobileから考える

ラーメン屋の上流→下流モデルから考える

「第一印象がいい人」の功罪とビジネスへの応用

身近な仕事への応用

身近な生活への応用

- 第7章:具体と抽象の使用上の注意

-

「座標軸を持つこと」が何より重要

「前提条件を明確にすること」の重要性

抽象から具体はマジックミラー

笑い話を説明することの虚しさ

抽象化が得意な人はなぜ人の話が聞けないのか?

読書と「具体と抽象」との関係

- おわりに

具体⇄抽象トレーニング要約|通勤時間で学べる思考力強化術【目次】

「具体⇄抽象トレーニング」では、思考力を大きく向上させるトレーニング方法を紹介しています。

具体と抽象の関係性を理解し、それらを繰り返し行き来すると、これまで気づかなかったものが見えるようになります。

視野が広がります。

具体⇄抽象トレーニング(もくじ)

- はじめに

-

人間の知的能力の「縦軸」と「横軸」

「AIに使われていく人」と「AIを活用していく人」の違い

「具体と抽象」という軸で眺めると、世の中が変わって見える

本書の構成とその狙い

試験問題には正解があるが、現実の問題には正解がないことがほとんど

- 第1章:なぜ具体と抽象が重要なのか?

-

「具体と抽象の違い」から生まれるコミュニケーションギャップ

「抽象的でわからない」は本当か?

蔓延する「抽象病」と「具体病」

問題解決の3パターン

「持ち家か賃貸か?」は、単なる「住む場所の話」なのだろうか?

「サピエンス全史」における「虚構」の役割

地の発展における「縦と横」

デジタル化はビジネスの抽象度を引き上げた

「知識力の価値観」で覆い尽くされた日本社会

正解がある横、正解がない縦

ネット+スマホ+SNSで加速される知的能力の「扁平化(へんぺい)」

安定期の具体、変革期の抽象

知識社会の終焉?

不毛な議論の多くは「具体と抽象のズレ」から来る

- 第2章:具体と抽象とは何か?

-

具体と抽象とは?

言葉の階層に見る具体と抽象

特殊の具体、一般の抽象

五感で感じられる実体か、五感で感じられない概念か

具体⇄抽象ピラミッド

単体の具体、構造と関係性の抽象

枝葉の具体、幹の抽象

自由度小の具体、自由度大の抽象

具体とは「公倍数」、抽象とは「公約数」

すべて同等の具体、優先順位をつける抽象

具体と抽象の「2階建て」構造

- 第3章:抽象化とは?

-

抽象化のプロセス

抽象化とは「まとめて一つにする」こと

抽象化とは「線引する」こと

抽象化とは「一言で表現する」こと

抽象化とは「都合の良いように切り取る」こと

抽象化とは「目的に合わせる」こと

抽象化とは「捨てる」こと

抽象化とは「言語化・図解する」こと

抽象化とは「自由度を上げる」こと

抽象化とは「次元を増やす」こと

抽象化とは「見えない線をつなぐ」こと

抽象化とは「マジックミラーを破る」こと

抽象化とは「Whyを問う」こと

抽象化とは「メタで考える」こと

抽象化とは「全体を俯瞰する」こと

抽象化能力と知識量は直接相関しない

- 第4章:具体化とは?

-

具体化のプロセス

具体化とは「自由度を下げる」こと

具体化とは「Howを問う」こと

具体化とは「引かれた線の中を詳細化する」こと

具体化とは「数字と固有名詞にする」こと

具体化とは「逃げ道をなくす」こと

具体化とは「違いを明確にする」こと

具体化には「横の力(知識や情報量)」が必要

「例え」ち「喩え」の違い

- 第5章:「具体⇔抽象ピラミッド」で世界を眺める

-

問題解決は川の流れのように

「川上と川下」に見る具体と抽象の違い

川上と川下の違いとは?

集団における川上と川下

抽象→具体という不可逆過程

問題発見と問題解決

川上と川下の価値観の違いを理解する

仕事における川上と川下

コミュニケーションギャップの解消

コミュニケーションギャップのメカニズム

「総論賛成各論反対」のメカニズム

本社と現場のコミュニケーションギャップ

本質という言葉の本質

専門家と素人の関係のメカニズム

SNS上のコミュニケーションへの応用

他人を一般化することへの応用

他人を一般化することの危険

ロゴの盗作を具体と抽象で考える

「頼む」「頼まれる」のメカニズム

依頼者と被依頼者の具体と抽象

川上から川下へのうまいバトンパスとは?

- 第6章:言葉とアナロジーへの応用

-

言葉の定義と抽象化

「行動」という言葉の定義を明確にする

二つの言葉の違いを考える

言葉で「目的に応じて切り取る」

Beef or Chicken?

DoubRingによる抽象化のトレーニング

アナロジーへの応用

「折り曲げの法則」からわかること

「写真1枚当たりのコストの変還」から学べること

「メールからLINEへ」から学べること

Hrorsemobileから考える

ラーメン屋の上流→下流モデルから考える

「第一印象がいい人」の功罪とビジネスへの応用

身近な仕事への応用

身近な生活への応用

- 第7章:具体と抽象の使用上の注意

-

「座標軸を持つこと」が何より重要

「前提条件を明確にすること」の重要性

抽象から具体はマジックミラー

笑い話を説明することの虚しさ

抽象化が得意な人はなぜ人の話が聞けないのか?

読書と「具体と抽象」との関係

- おわりに

書籍「具体⇄抽象トレーニング」は、以下構成です。

- 1章~4章:具体・抽象の概念

- 5章~7章:使い方・トレーニング

1冊読めば、具体と抽象をマスターできます(もくじ参照)。

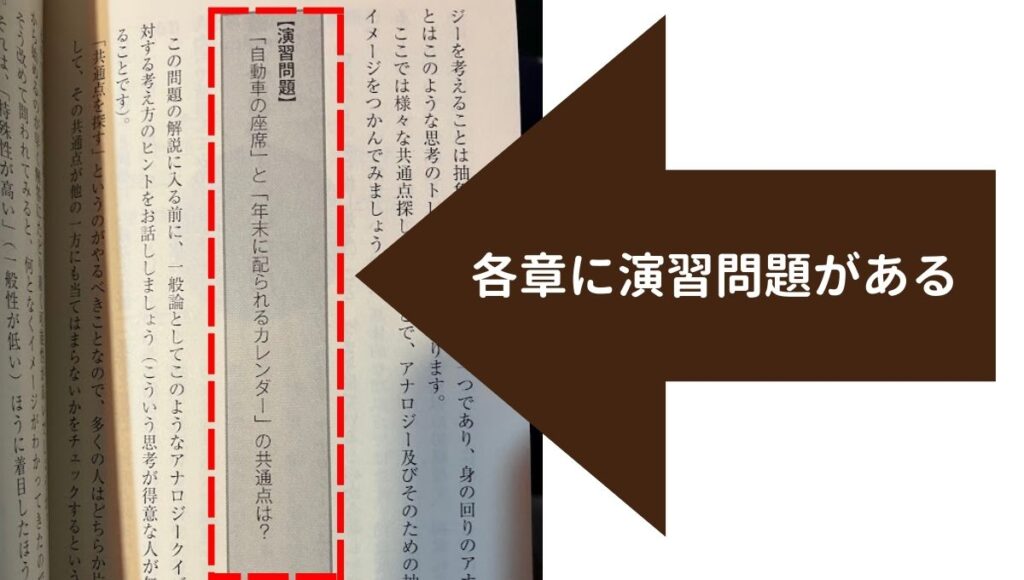

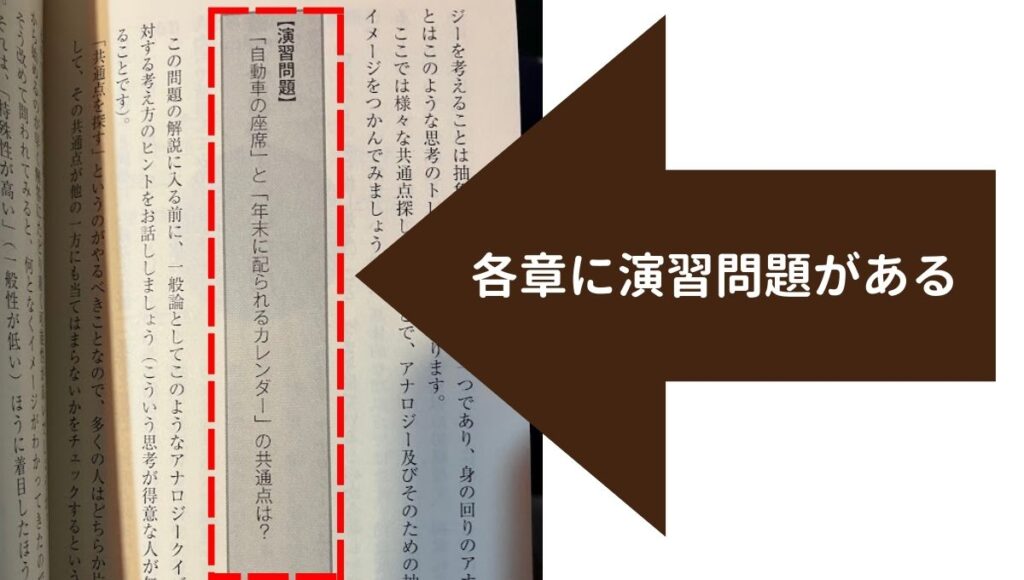

各章に、サブタイトルである「思考力が飛躍的にアップする問題」が紹介されており、自然にでスキルが身につく構成になってます。

本書は286ページで構成されており、片手サイズで軽いため、通勤時間で読めます。

スキマ時間を使って「具体と抽象」を学べます。

もくじを確認する

- はじめに

-

人間の知的能力の「縦軸」と「横軸」

「AIに使われていく人」と「AIを活用していく人」の違い

「具体と抽象」という軸で眺めると、世の中が変わって見える

本書の構成とその狙い

試験問題には正解があるが、現実の問題には正解がないことがほとんど

- 第1章:なぜ具体と抽象が重要なのか?

-

「具体と抽象の違い」から生まれるコミュニケーションギャップ

「抽象的でわからない」は本当か?

蔓延する「抽象病」と「具体病」

問題解決の3パターン

「持ち家か賃貸か?」は、単なる「住む場所の話」なのだろうか?

「サピエンス全史」における「虚構」の役割

地の発展における「縦と横」

デジタル化はビジネスの抽象度を引き上げた

「知識力の価値観」で覆い尽くされた日本社会

正解がある横、正解がない縦

ネット+スマホ+SNSで加速される知的能力の「扁平化(へんぺい)」

安定期の具体、変革期の抽象

知識社会の終焉?

不毛な議論の多くは「具体と抽象のズレ」から来る

- 第2章:具体と抽象とは何か?

-

具体と抽象とは?

言葉の階層に見る具体と抽象

特殊の具体、一般の抽象

五感で感じられる実体か、五感で感じられない概念か

具体⇄抽象ピラミッド

単体の具体、構造と関係性の抽象

枝葉の具体、幹の抽象

自由度小の具体、自由度大の抽象

具体とは「公倍数」、抽象とは「公約数」

すべて同等の具体、優先順位をつける抽象

具体と抽象の「2階建て」構造

- 第3章:抽象化とは?

-

抽象化のプロセス

抽象化とは「まとめて一つにする」こと

抽象化とは「線引する」こと

抽象化とは「一言で表現する」こと

抽象化とは「都合の良いように切り取る」こと

抽象化とは「目的に合わせる」こと

抽象化とは「捨てる」こと

抽象化とは「言語化・図解する」こと

抽象化とは「自由度を上げる」こと

抽象化とは「次元を増やす」こと

抽象化とは「見えない線をつなぐ」こと

抽象化とは「マジックミラーを破る」こと

抽象化とは「Whyを問う」こと

抽象化とは「メタで考える」こと

抽象化とは「全体を俯瞰する」こと

抽象化能力と知識量は直接相関しない

- 第4章:具体化とは?

-

具体化のプロセス

具体化とは「自由度を下げる」こと

具体化とは「Howを問う」こと

具体化とは「引かれた線の中を詳細化する」こと

具体化とは「数字と固有名詞にする」こと

具体化とは「逃げ道をなくす」こと

具体化とは「違いを明確にする」こと

具体化には「横の力(知識や情報量)」が必要

「例え」ち「喩え」の違い

- 第5章:「具体⇔抽象ピラミッド」で世界を眺める

-

問題解決は川の流れのように

「川上と川下」に見る具体と抽象の違い

川上と川下の違いとは?

集団における川上と川下

抽象→具体という不可逆過程

問題発見と問題解決

川上と川下の価値観の違いを理解する

仕事における川上と川下

コミュニケーションギャップの解消

コミュニケーションギャップのメカニズム

「総論賛成各論反対」のメカニズム

本社と現場のコミュニケーションギャップ

本質という言葉の本質

専門家と素人の関係のメカニズム

SNS上のコミュニケーションへの応用

他人を一般化することへの応用

他人を一般化することの危険

ロゴの盗作を具体と抽象で考える

「頼む」「頼まれる」のメカニズム

依頼者と被依頼者の具体と抽象

川上から川下へのうまいバトンパスとは?

- 第6章:言葉とアナロジーへの応用

-

言葉の定義と抽象化

「行動」という言葉の定義を明確にする

二つの言葉の違いを考える

言葉で「目的に応じて切り取る」

Beef or Chicken?

DoubRingによる抽象化のトレーニング

アナロジーへの応用

「折り曲げの法則」からわかること

「写真1枚当たりのコストの変還」から学べること

「メールからLINEへ」から学べること

Hrorsemobileから考える

ラーメン屋の上流→下流モデルから考える

「第一印象がいい人」の功罪とビジネスへの応用

身近な仕事への応用

身近な生活への応用

- 第7章:具体と抽象の使用上の注意

-

「座標軸を持つこと」が何より重要

「前提条件を明確にすること」の重要性

抽象から具体はマジックミラー

笑い話を説明することの虚しさ

抽象化が得意な人はなぜ人の話が聞けないのか?

読書と「具体と抽象」との関係

- おわりに

ロジカルシンキングとの違いは?思考法の使い分けマップ

「具体と抽象って、ロジカルシンキングと何が違うの?」という疑問を持つ方も多いでしょう。これらは対立するものではなく、最高のパートナーです。

それぞれの役割を一言でいうと、以下のようになります。

- 具体⇔抽象思考(縦の思考): 課題の「本質」を見抜いたり、斬新なアイデアを「発想」したりする力。「何を(What)」「なぜ(Why)」を考える。

- ロジカルシンキング(横の思考): 物事を矛盾なく整理し、分かりやすく「説明」したり、問題を「分解」したりする力。「どのように(How)」を考える。

料理にたとえるなら、冷蔵庫の中身を見て「今夜は中華にしよう!」とひらめくのが具体⇔抽象思考。

そして、中華を作るために「まず野菜を切って、次に肉を炒めて…」と手順を考えるのがロジカルシンキングです。

| 思考法 | 役割 | 主な問い | 得意な場面 |

| 具体⇔抽象思考 | 発想・本質把握 | What? Why? | 企画会議、ブレスト、ビジョン策定、トラブルの根本原因分析 |

| ロジカルシンキング | 整理・説明・分解 | How? | 提案書作成、プレゼン、業務マニュアル作成、プロジェクト管理 |

この二つを自在に行き来することで、仕事の質は飛躍的に向上します。

企画会議では「具体⇔抽象思考」で突飛なアイデアを出し、それを持ち帰って「ロジカルシンキング」で実現可能な計画に落とし込み、提案書を作成する。

これが、成果を出す人の思考プロセスです。

具体⇄抽象トレーニング要約:勉強せずに高得点を取る地頭力が身につく

具体⇄抽象トレーニングを読むと、頭がよくなります(地頭力が身につく)。

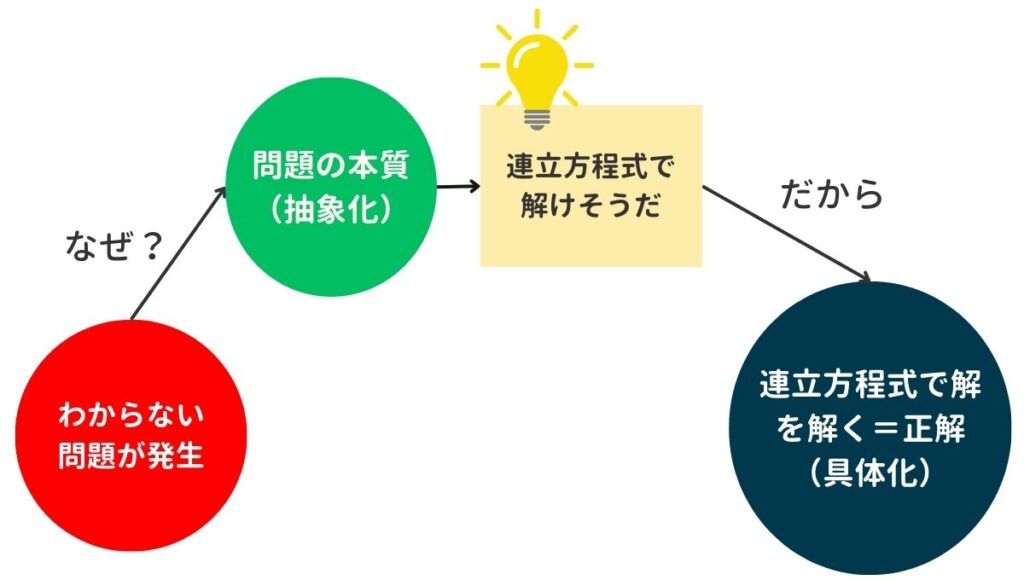

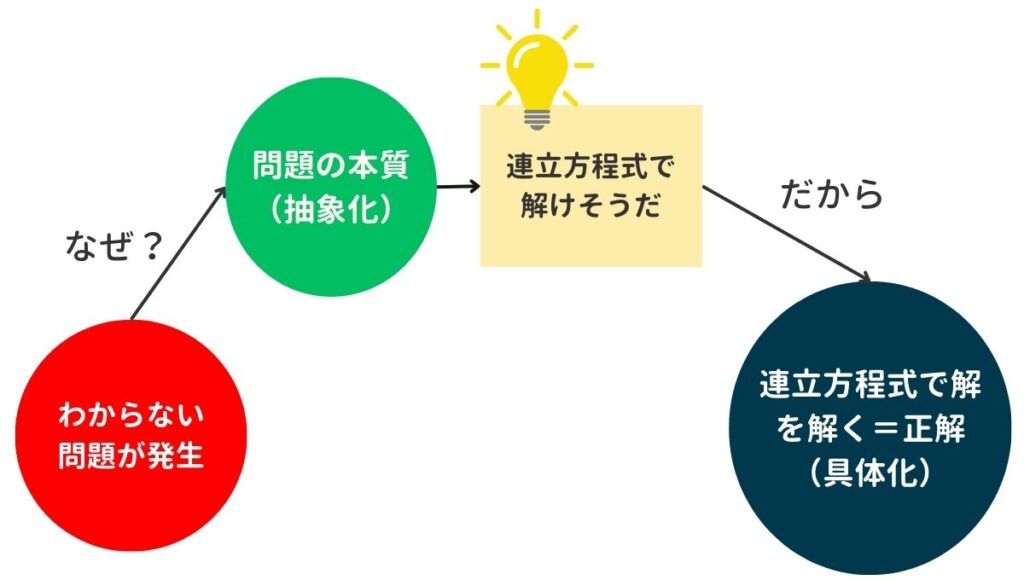

具体と抽象を行き来することで、問題の本質がわかるからです。

例えば、「明日のテスト勉強、全然してない…」と言っていたのに、高得点を取る友達がいませんでしたか?この友達は、知らずに「具体⇄抽象」を使っています。

友達は、わからない問題が出ると、まず過去の類似問題を探します。これが「抽象化」です。抽象化は、余計なものを削ぎ落とし「本質」だけを残します。

例えば、「この問題は連立方程式が本質だ」とわかれば、式に当てはめる(具体化)ことで正解となります。

これを「地頭が良い」といいます。

「地頭がいい」とは、理解力や応用力が高く、柔軟な思考を持っている人です。物事を理解・吸収する能力が高いです。

地頭が良くなることで、以下メリットがあります。

- 斬新なアイデアが出せる

- 提案をバシバシ出せる

- 「例え話」が上手くなる

地頭力が良くなると、斬新なアイデアや提案ができるようになります。AIが苦手な領域なので、仕事で機械に代替されないスキルが身につきます。

もくじを確認する

- はじめに

-

人間の知的能力の「縦軸」と「横軸」

「AIに使われていく人」と「AIを活用していく人」の違い

「具体と抽象」という軸で眺めると、世の中が変わって見える

本書の構成とその狙い

試験問題には正解があるが、現実の問題には正解がないことがほとんど

- 第1章:なぜ具体と抽象が重要なのか?

-

「具体と抽象の違い」から生まれるコミュニケーションギャップ

「抽象的でわからない」は本当か?

蔓延する「抽象病」と「具体病」

問題解決の3パターン

「持ち家か賃貸か?」は、単なる「住む場所の話」なのだろうか?

「サピエンス全史」における「虚構」の役割

地の発展における「縦と横」

デジタル化はビジネスの抽象度を引き上げた

「知識力の価値観」で覆い尽くされた日本社会

正解がある横、正解がない縦

ネット+スマホ+SNSで加速される知的能力の「扁平化(へんぺい)」

安定期の具体、変革期の抽象

知識社会の終焉?

不毛な議論の多くは「具体と抽象のズレ」から来る

- 第2章:具体と抽象とは何か?

-

具体と抽象とは?

言葉の階層に見る具体と抽象

特殊の具体、一般の抽象

五感で感じられる実体か、五感で感じられない概念か

具体⇄抽象ピラミッド

単体の具体、構造と関係性の抽象

枝葉の具体、幹の抽象

自由度小の具体、自由度大の抽象

具体とは「公倍数」、抽象とは「公約数」

すべて同等の具体、優先順位をつける抽象

具体と抽象の「2階建て」構造

- 第3章:抽象化とは?

-

抽象化のプロセス

抽象化とは「まとめて一つにする」こと

抽象化とは「線引する」こと

抽象化とは「一言で表現する」こと

抽象化とは「都合の良いように切り取る」こと

抽象化とは「目的に合わせる」こと

抽象化とは「捨てる」こと

抽象化とは「言語化・図解する」こと

抽象化とは「自由度を上げる」こと

抽象化とは「次元を増やす」こと

抽象化とは「見えない線をつなぐ」こと

抽象化とは「マジックミラーを破る」こと

抽象化とは「Whyを問う」こと

抽象化とは「メタで考える」こと

抽象化とは「全体を俯瞰する」こと

抽象化能力と知識量は直接相関しない

- 第4章:具体化とは?

-

具体化のプロセス

具体化とは「自由度を下げる」こと

具体化とは「Howを問う」こと

具体化とは「引かれた線の中を詳細化する」こと

具体化とは「数字と固有名詞にする」こと

具体化とは「逃げ道をなくす」こと

具体化とは「違いを明確にする」こと

具体化には「横の力(知識や情報量)」が必要

「例え」ち「喩え」の違い

- 第5章:「具体⇔抽象ピラミッド」で世界を眺める

-

問題解決は川の流れのように

「川上と川下」に見る具体と抽象の違い

川上と川下の違いとは?

集団における川上と川下

抽象→具体という不可逆過程

問題発見と問題解決

川上と川下の価値観の違いを理解する

仕事における川上と川下

コミュニケーションギャップの解消

コミュニケーションギャップのメカニズム

「総論賛成各論反対」のメカニズム

本社と現場のコミュニケーションギャップ

本質という言葉の本質

専門家と素人の関係のメカニズム

SNS上のコミュニケーションへの応用

他人を一般化することへの応用

他人を一般化することの危険

ロゴの盗作を具体と抽象で考える

「頼む」「頼まれる」のメカニズム

依頼者と被依頼者の具体と抽象

川上から川下へのうまいバトンパスとは?

- 第6章:言葉とアナロジーへの応用

-

言葉の定義と抽象化

「行動」という言葉の定義を明確にする

二つの言葉の違いを考える

言葉で「目的に応じて切り取る」

Beef or Chicken?

DoubRingによる抽象化のトレーニング

アナロジーへの応用

「折り曲げの法則」からわかること

「写真1枚当たりのコストの変還」から学べること

「メールからLINEへ」から学べること

Hrorsemobileから考える

ラーメン屋の上流→下流モデルから考える

「第一印象がいい人」の功罪とビジネスへの応用

身近な仕事への応用

身近な生活への応用

- 第7章:具体と抽象の使用上の注意

-

「座標軸を持つこと」が何より重要

「前提条件を明確にすること」の重要性

抽象から具体はマジックミラー

笑い話を説明することの虚しさ

抽象化が得意な人はなぜ人の話が聞けないのか?

読書と「具体と抽象」との関係

- おわりに

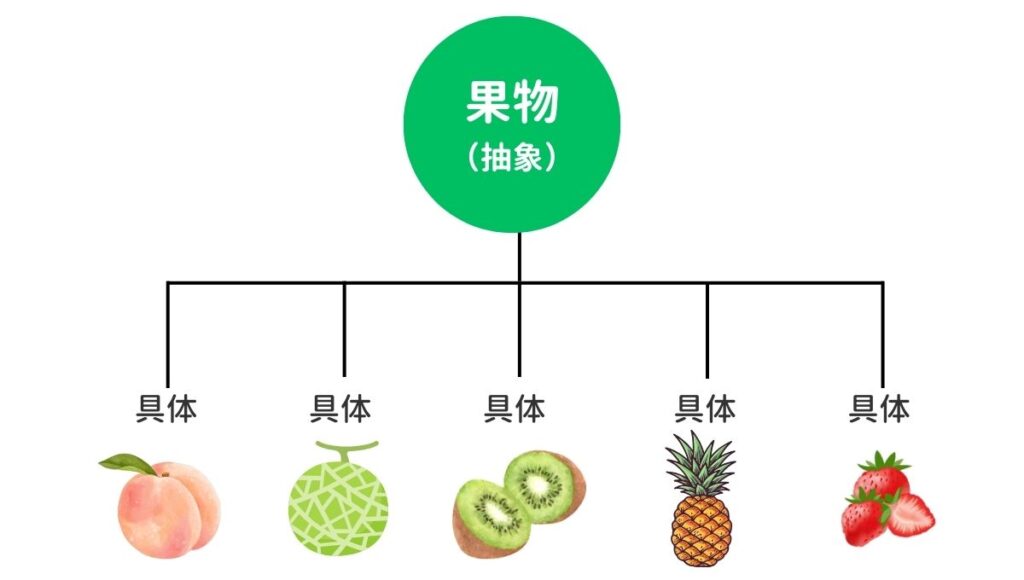

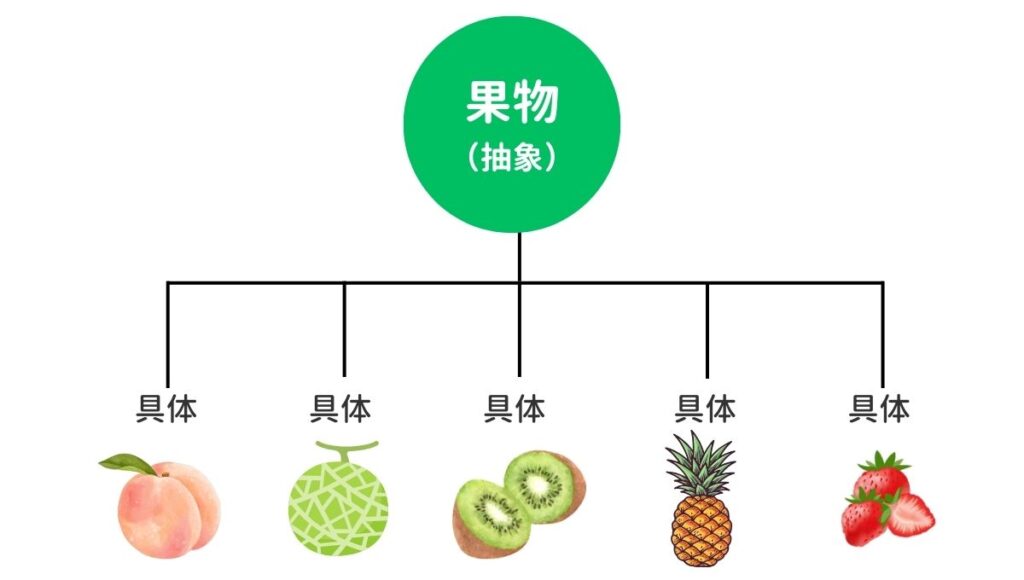

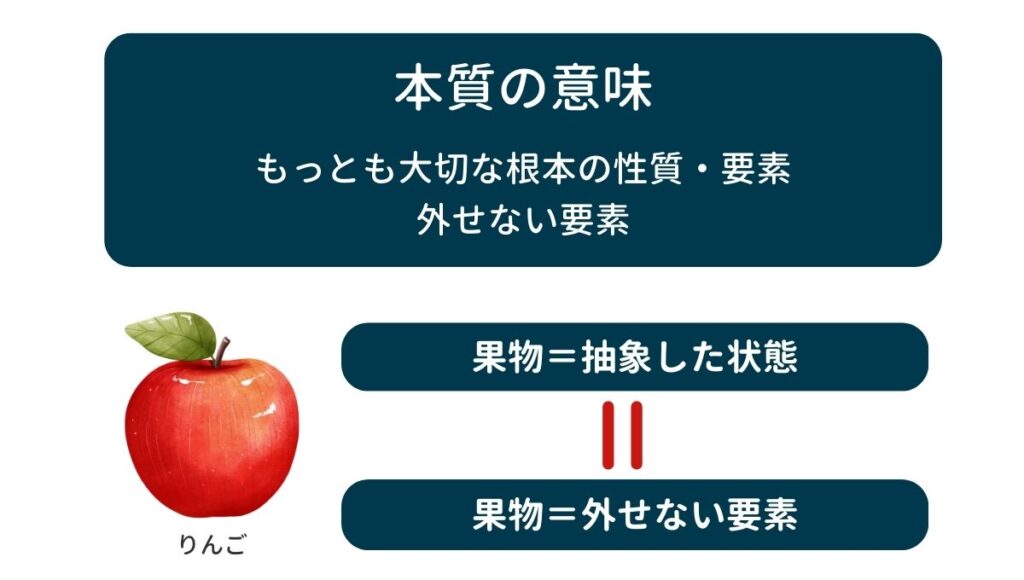

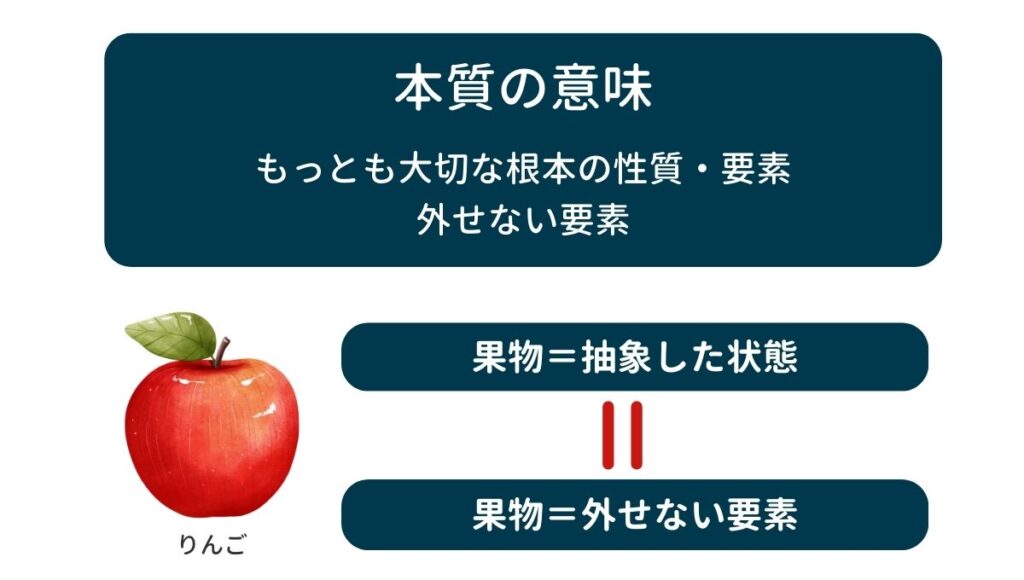

抽象と具体を図解で理解!「果物=いちご」の関係から学ぶ

抽象と具体は「果物=いちご」の関係です。

- 抽象:果物

- 具体:いちご

「具体⇄抽象トレーニング」では、抽象は五感で感じられないものと定義されます。

五感とは視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚です。実体がないものは抽象に分類されます。

具体化はその逆で、五感で捉えられる事象です。いちごは赤くて小さいので具体です。

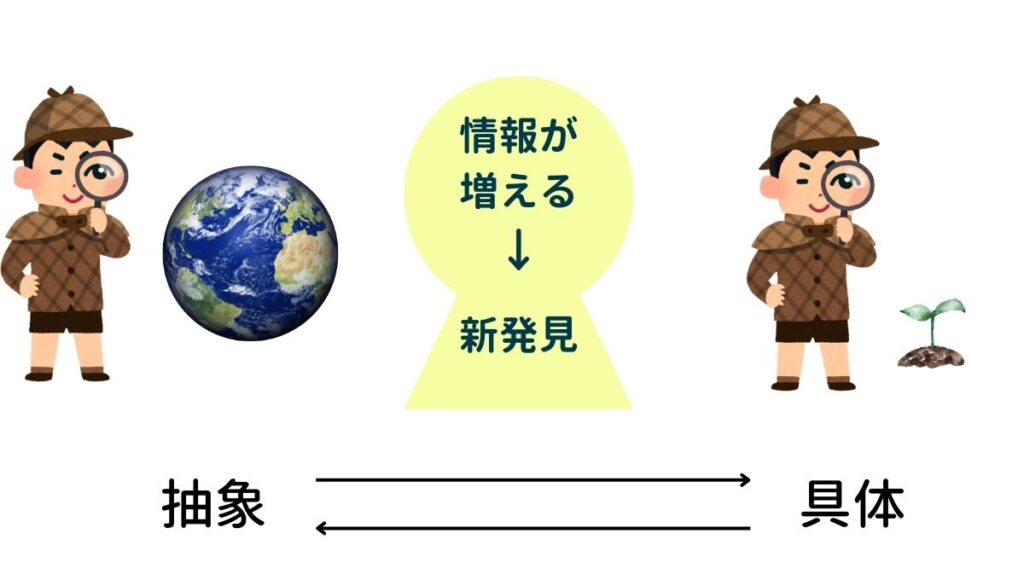

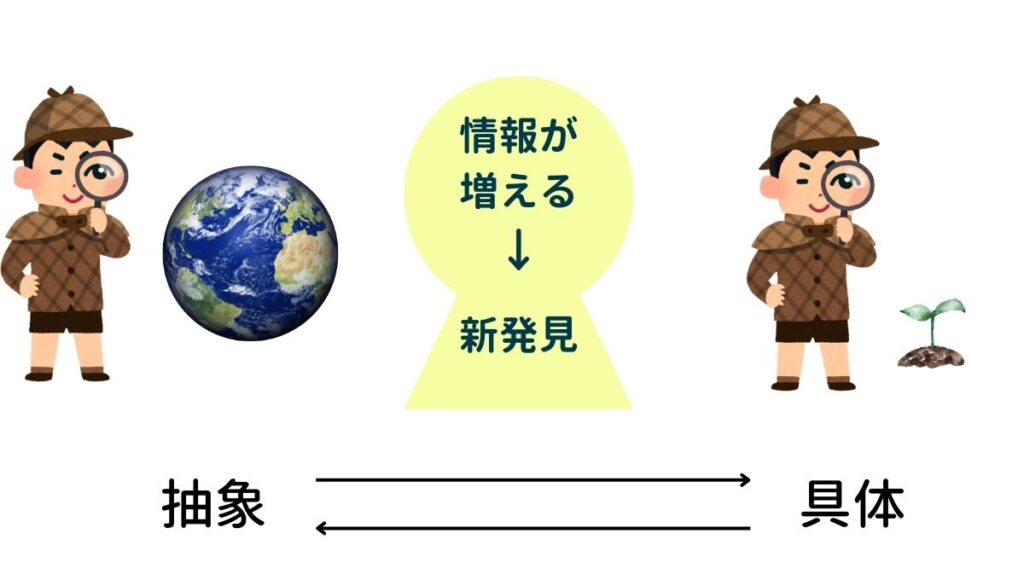

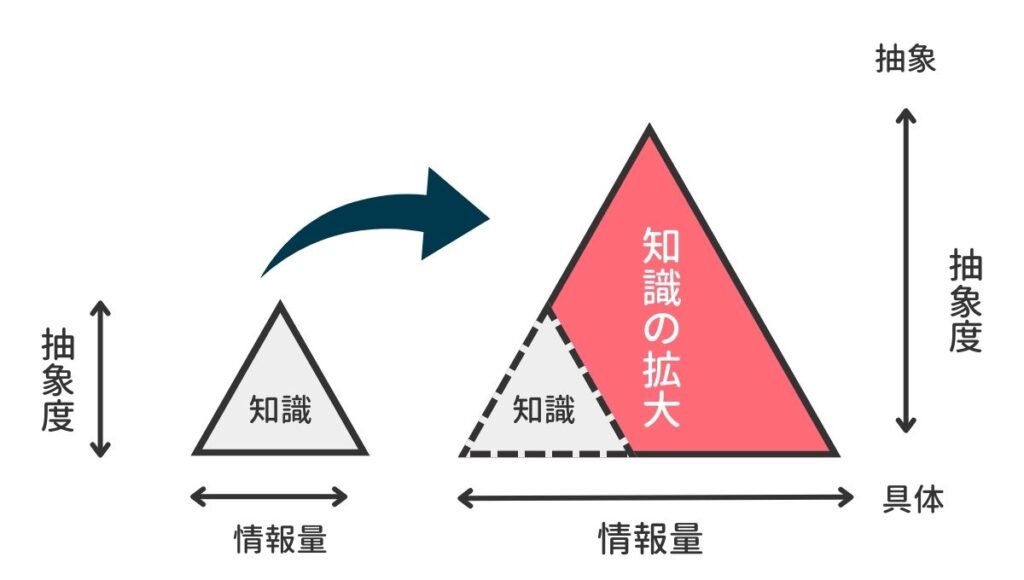

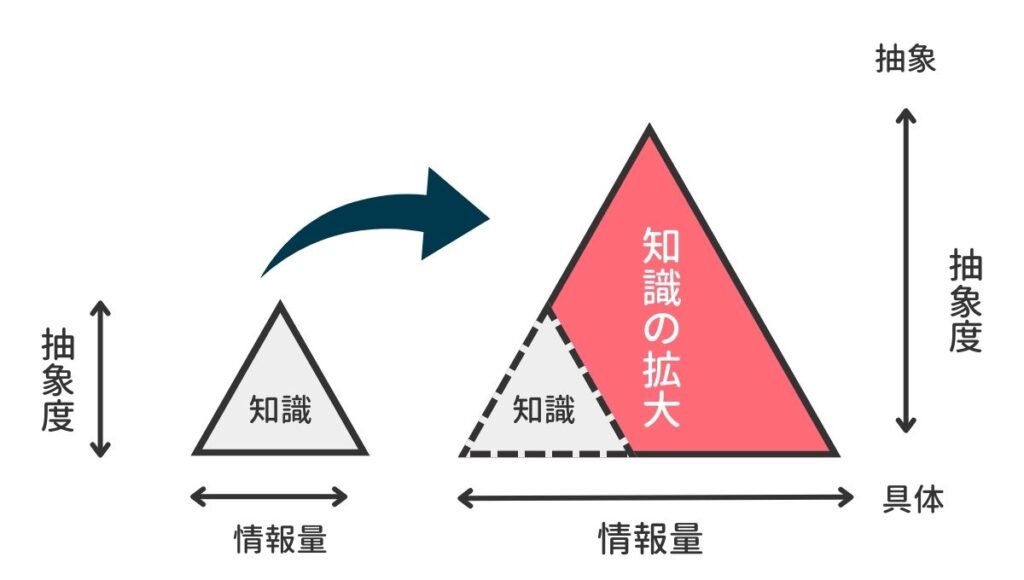

抽象化するメリットは、情報量が増え、問題の本質がわかること(上記図)。抽象するほど、情報量が右に広がり、面積が増えていることがわかりますよね(赤部)。

抽象するほど情報量が増え、視野が広がります。物事を俯瞰できるので、冷静な判断ができ、正しい方向に進めます。

具体抽象トレーニングによるアイデア生成法【抽象化ゲーム】

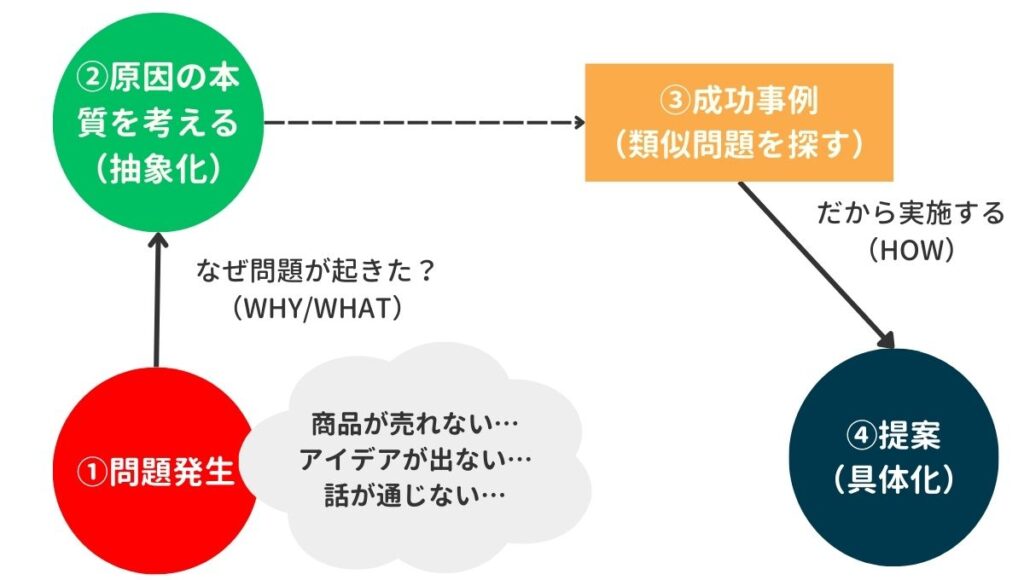

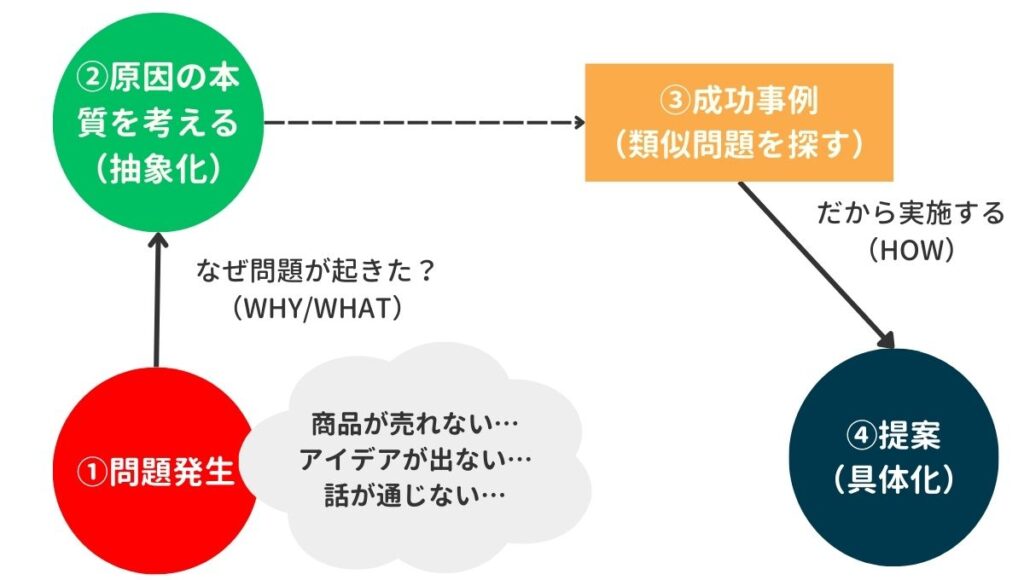

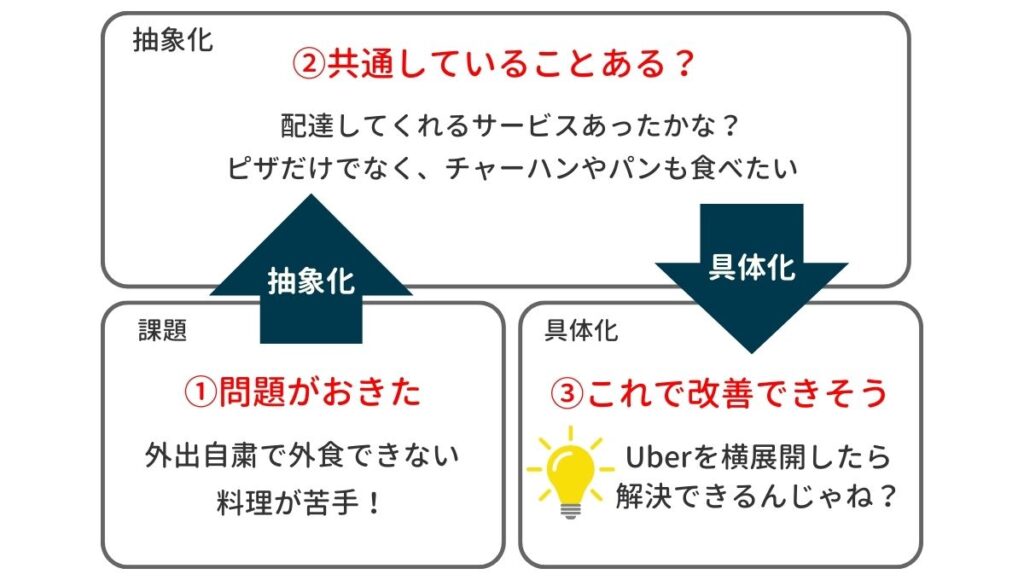

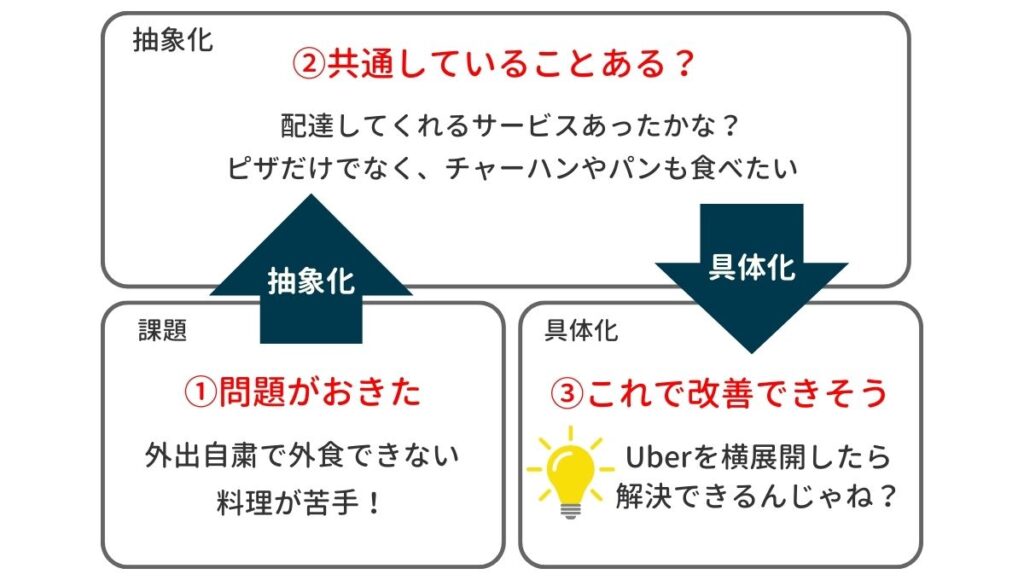

「具体⇄抽象」と往復することで、本質的な問題解決ができます。

なぜなら、過去の問題を流用できるからです。

例えば、今の問題を抽象化すると、余計な情報が削ぎ落とされ、根本的な課題がわかります。

その本質と過去の成功事例を照らし合わせることで、再現性の高い解決アイデアが導き出せます。

過去の成功を基にアイデアを形成するのです。

具体と抽象を使って成功したビジネスは、Uber Eatsです。タクシーを手配するビジネスモデルを参考に、近くにいる人を探して配達することで成功しました。

成功しているビジネスモデルを横展開することで、成功率が上がるメリットがあります。

アイデアに転換する方法【抽象化ゲーム】

アイデアを転換するのはわかったけど、どうやって成功事例を見つけるの?調査している時間ないです。

類似の成功事例を探す方法は、「本質同士で共通点を探す」ことです。

例えば、Uber Eatsは「Uber」の本質である「近くにいる人を探し配達する」という共通点を見つけて成功しました。

どうやって共通点を見つけるの?

共通点は、対象の「目的・外見・スペック・仕様・特徴・価値」で比較、グループ分けすると見つかりやすいです。

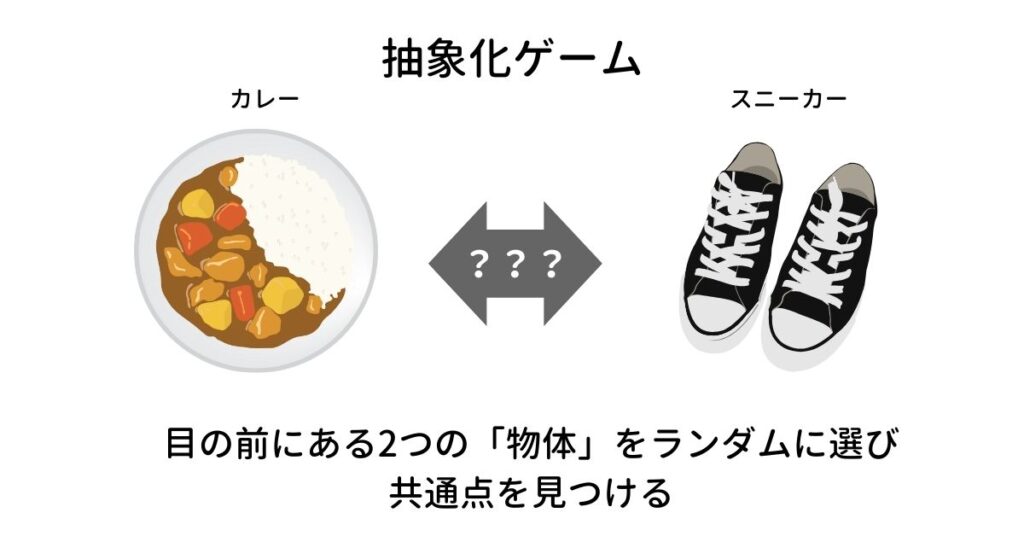

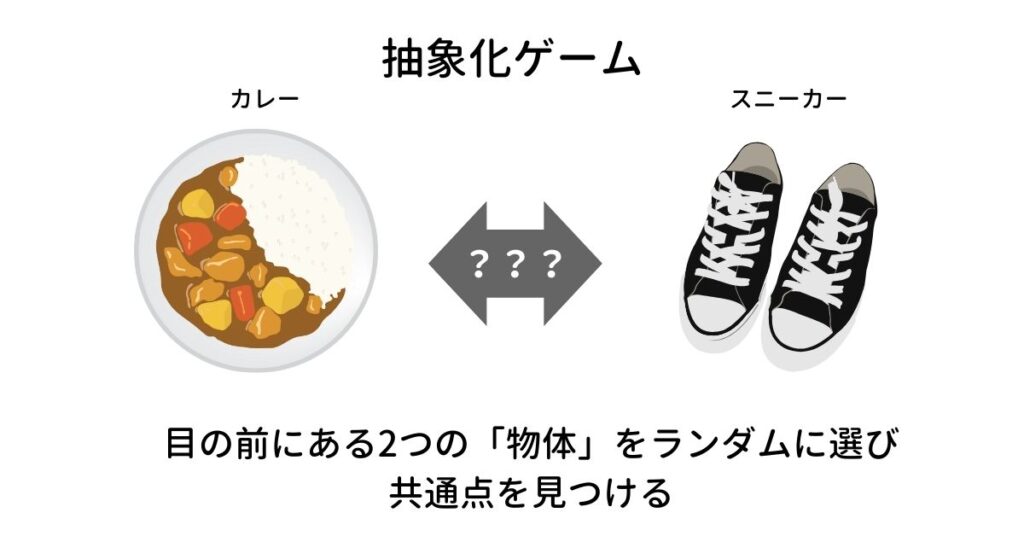

もし、共通点を見つけることが苦手な人は、抽象化ゲームを試してください。

抽象化ゲームとは、目の前にある2つの「物体」をランダムに選び、共通点を見つけるトレーニングです。

一見無関係な二つのものの共通点を見つけることで思考力が鍛えられ、新しいアイデアや解決策を生み出す能力が向上します。

例えば、「スニーカーとカレーの共通点」を考えてみてください。

一見共通点がないものでも、「楽するもの」という共通点が見つけられるようになります。

具体抽象トレーニング要約:Why・Howで学ぶ5つのステップ

どうやったら抽象化・具体化できるの?

書籍で紹介されている、抽象化・具体化する方法をご紹介します。

抽象化する方法

「具体⇄抽象トレーニング」には、抽象化する方法が14つ紹介されてます。

- Whyを問う

- 分類する

- 「つまり何?」と自問いする

簡単にできる方法を3つご紹介します。

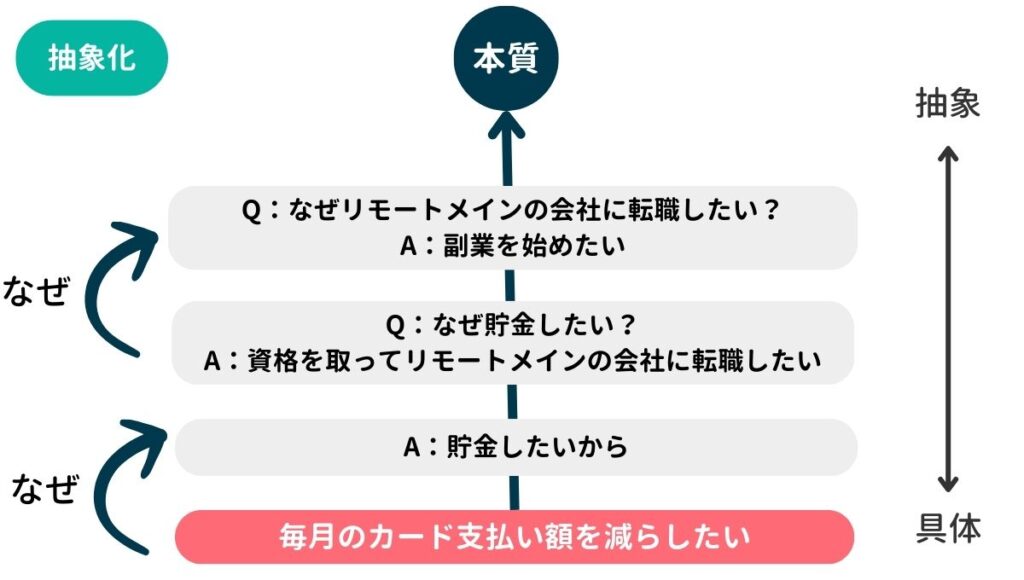

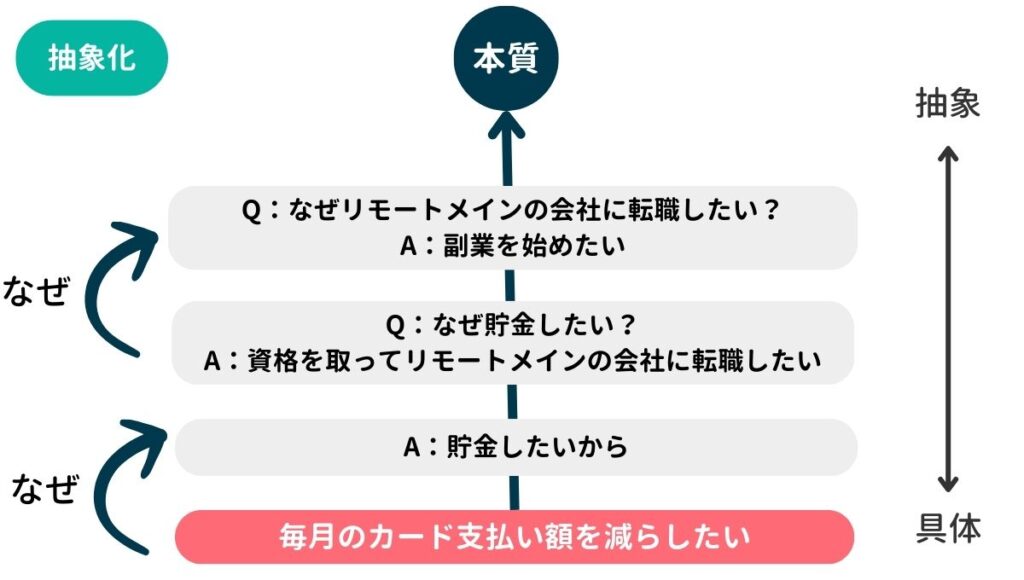

Whyを問う

「WHY」を問うことで抽象化できます。

具体的な事象や行動に対して「なぜ?」と問うことで、背後にある原因・理由・目的を探求します。

これにより、表面的な事象から背後にある本質的な要素へと視点を移すことができます。

「WHY」は、5回自問すると、深い本質にたどり着きます。

例えば、なぜ迷子になったのか?という課題に対して、1WHYだと「知らない土地だから」ですが、5回繰り返すと「東がわからない」という本質が見つかります。

実際、トヨタ自動車では「5WHY法」を使い、本質的な要因を突きとめ、確かな解決策を見つけることを徹底しています。

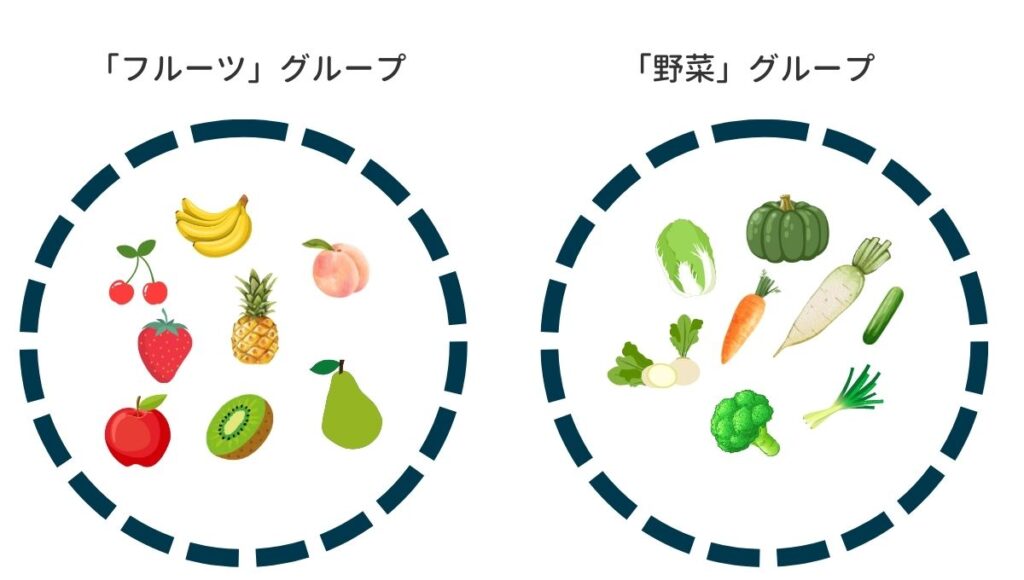

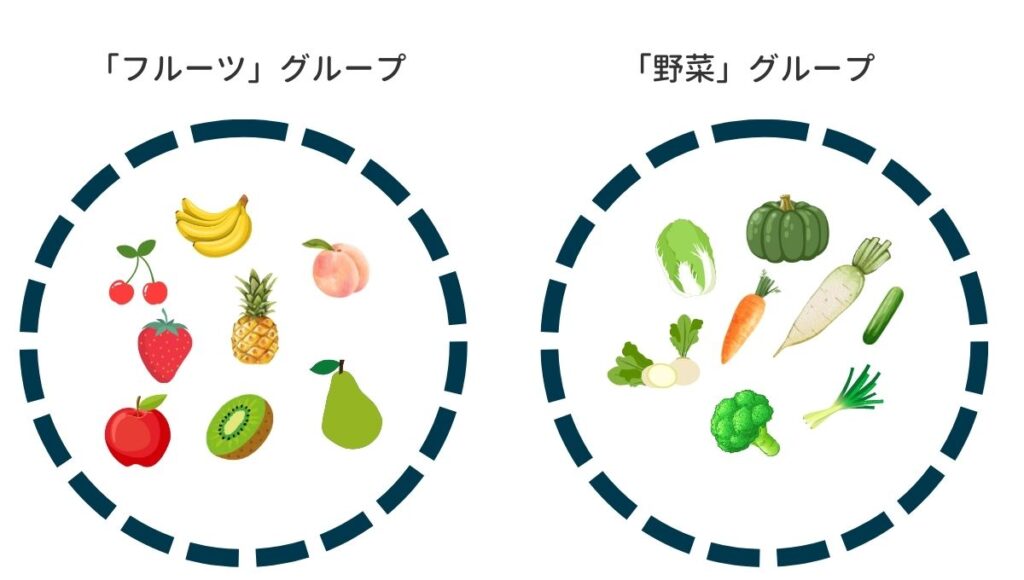

分類する

「グループ分け」を行うことで抽象化できます。

例えば、いちごやリンゴを「甘い」「酸っぱい」といった味でグループ分けすると、それぞれの果物の特徴がよく分かりますよね。

このようにグループ分けをすることで、一見バラバラに見えるものの中から共通点を見つけ出し、ものの本質を理解することができます。

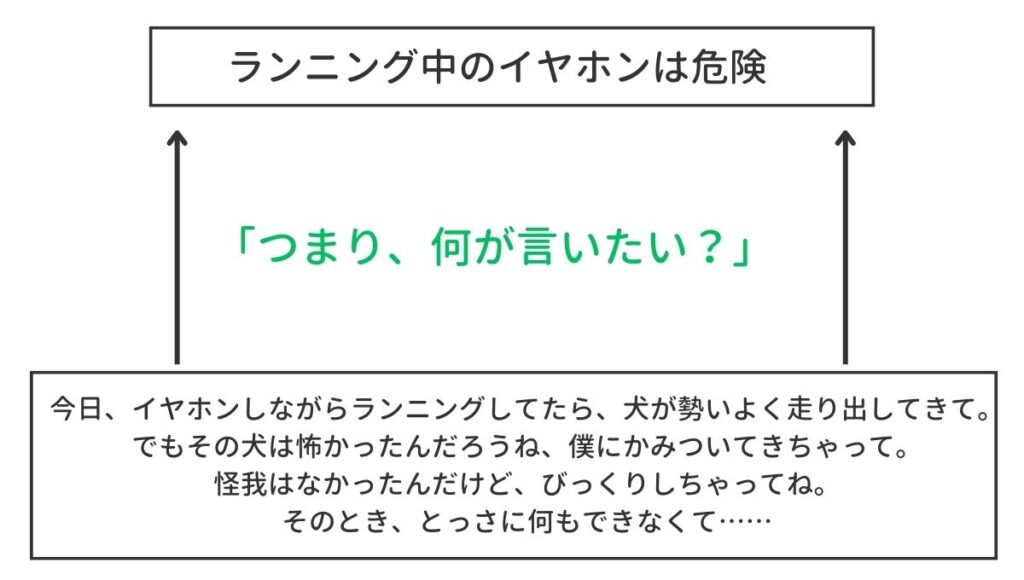

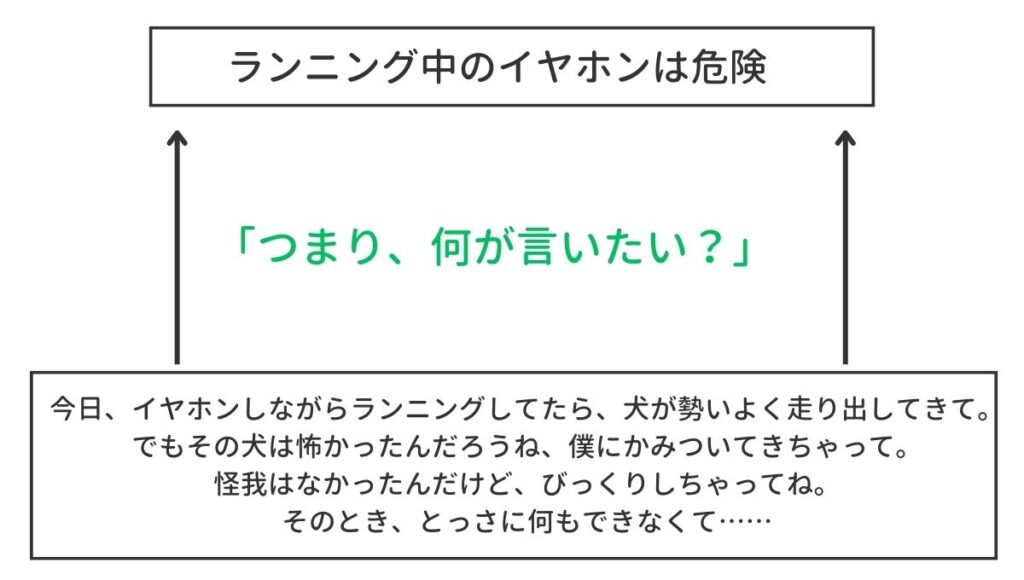

一言で表現する

「つまり何?」のように、一言で表現することで抽象化できます。

例えば、上記画像「今日、イヤホンしながらランニングしてたら、犬が…」は、長ったらしいですよね?「つまり何が言いたいの?」と問うことで「ランニングのイヤホンは危険」に集約できます。

余計な情報が削ぎ落とされ、本質や要点が抽出できます。

具体化する方法

「具体⇄抽象トレーニング」には、具体化する方法が6つ紹介されてます。

- Howを問う

- 数字・固有名詞に変える

2つだけ紹介します。

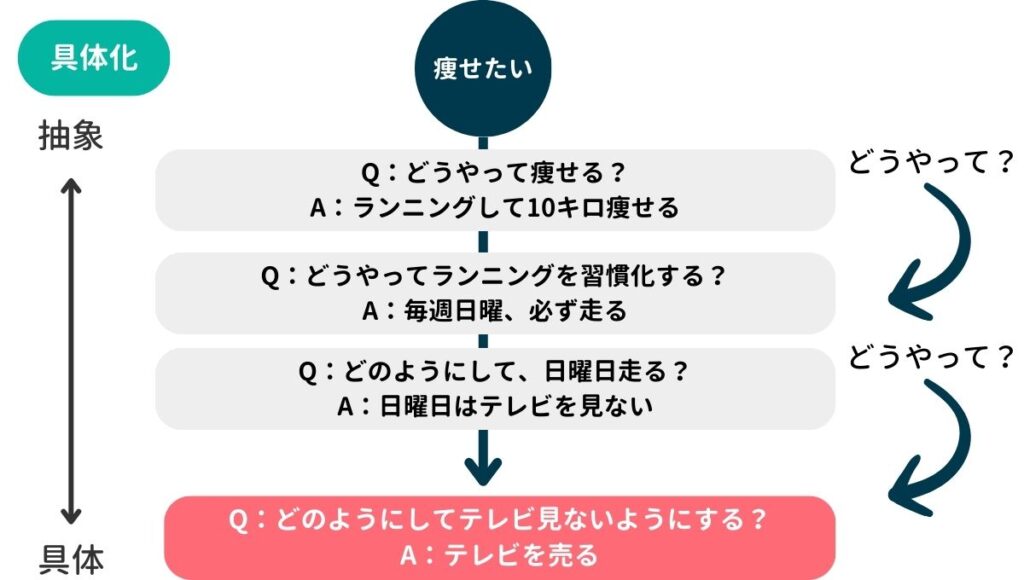

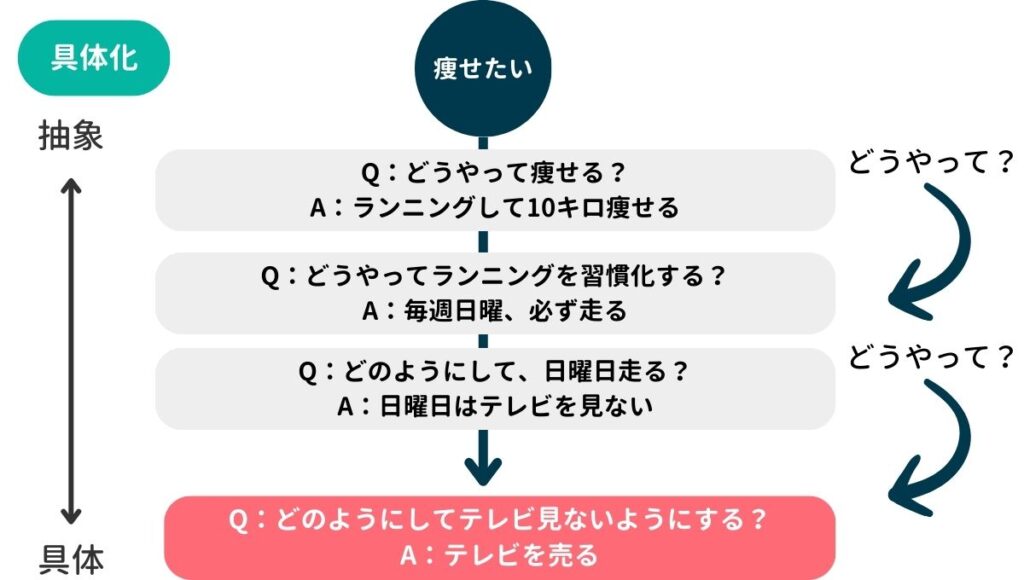

Howを問う

「HOW」を問うことで、具体化できます。

なぜなら、行動に落とし込めるからです。

例えば、「ランニングして痩せる」という目標よりも、「毎日10キロ走って痩せる」という目標の方が、いつ、どこで、どれくらいの量を走るのかが明確で、より達成しやすくなります。

「WHY」と同様に、「HOW」を何度も自問自答することで、より深く、具体的な目標を設定することができます。

数字・固有名詞に変える

「数字や固有名詞を使う」と、内容が具体的になります。

たとえば、「多くの人が集まった」よりも「5000人が集まった」の方が、人数をはっきりイメージできますよね。

また、固有名詞を使うと、人や場所、物が特定できて、情報が明確になります。

たとえば、「彼は大学に通っている」よりも「彼は東京大学に通っている」の方が、どんな大学かが分かり、その人の印象も具体的になります。

実践:フレームワークで問題を解決してみる【具体例】

でも、具体と抽象なんて、とっさに使えないよ。

ご安心ください。

「具体⇄抽象」フレームワークを使えばマスターできます。

Uber eatsを例に、フレームワークを使って、問題解決してみましょう。

抽象化する方法を使って、本質をみつけます。

Uberとウーバーイーツのように、本質の共通点を探します。

「これなら成功しそうだな」と思うものを具体化して、アイデアに変換します。

もし問題が解決しなかったら「1️」に戻ります。

なお、具体化のゴールは、アイデアや提案を実行したときです。インプットだけでは「具体と抽象を使こなしている」とは言えません。

テンプレートを使って問題を解決してみる

テンプレートを使って、以下3つの問題を解決してみます。

- 釣り堀に客が来ない

- 上司とうまくいってない

- 手作りアンパンが売れない

それぞれ解説します。

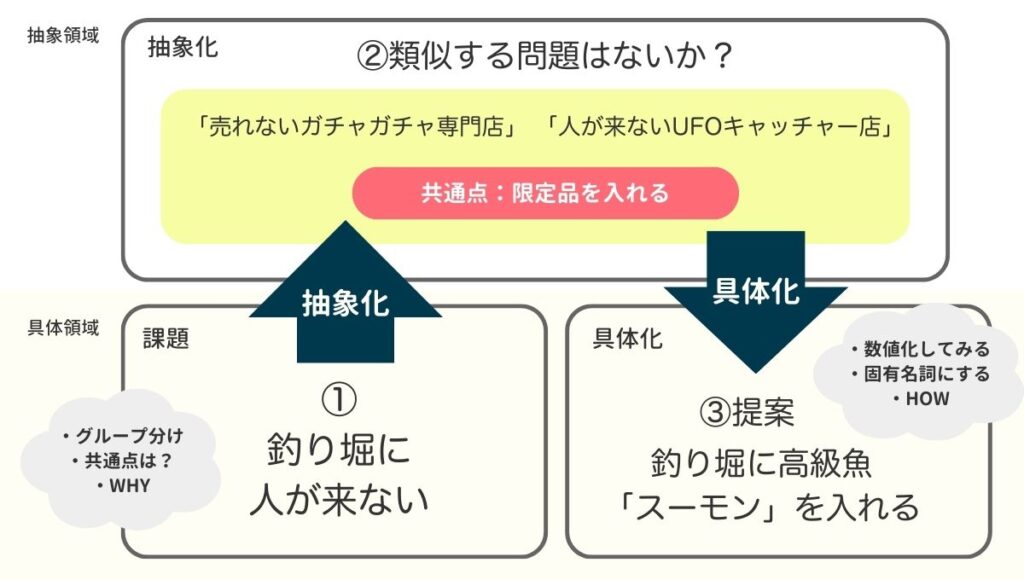

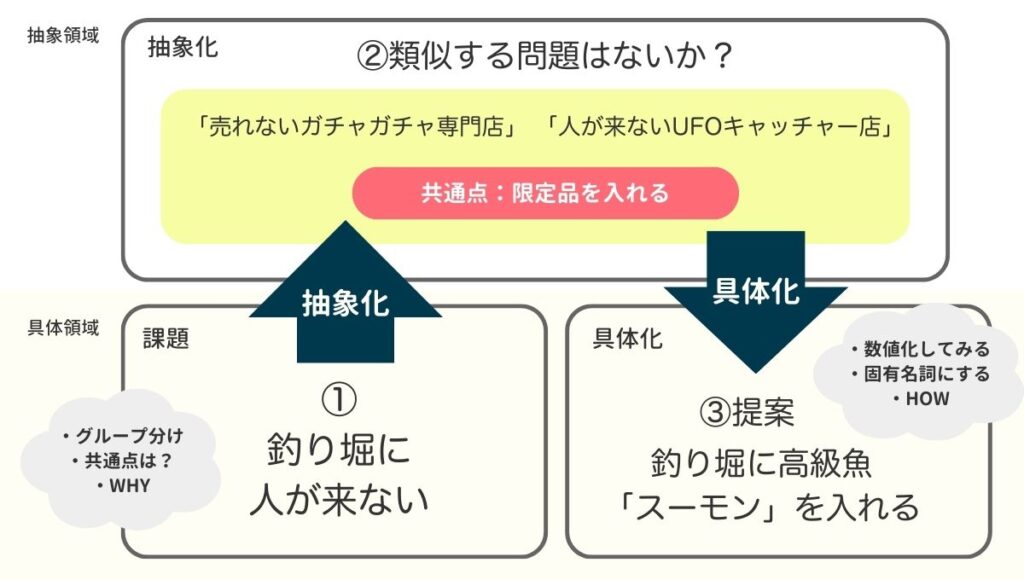

釣り堀に客が来ない

1つ目の例は「釣り堀に客が来ない」という問題です。

①釣り堀に客が来ない

「なぜ釣り堀に客が来ないか?」をWHYで自問します。

WHY:なぜ人気がないか?

仮説:アクセスしにくい。料金が高い。ワクワクしない。

②類似する問題はないか

仮説「ワクワクしない」をもとに、過去の類似問題を探します。

類似問題:売れないガチャガチャ専門店・人が来ないUFOキャッチャー店

共通点:商品に限定品を混ぜたところ、人気が出るようになった

③提案

類似問題から、解決方法を提案します。

仮説:売れないガチャガチャ専門店・人が来ないUFOキャッチャー店

提案:釣り堀に、40センチ超えのニジマス「高級魚スーモン」をいれませんか?

実際、静岡県の裾野市にある釣り堀は、スーモン施策を実施したところ、全国からのお客が絶えない大繁店となりました。

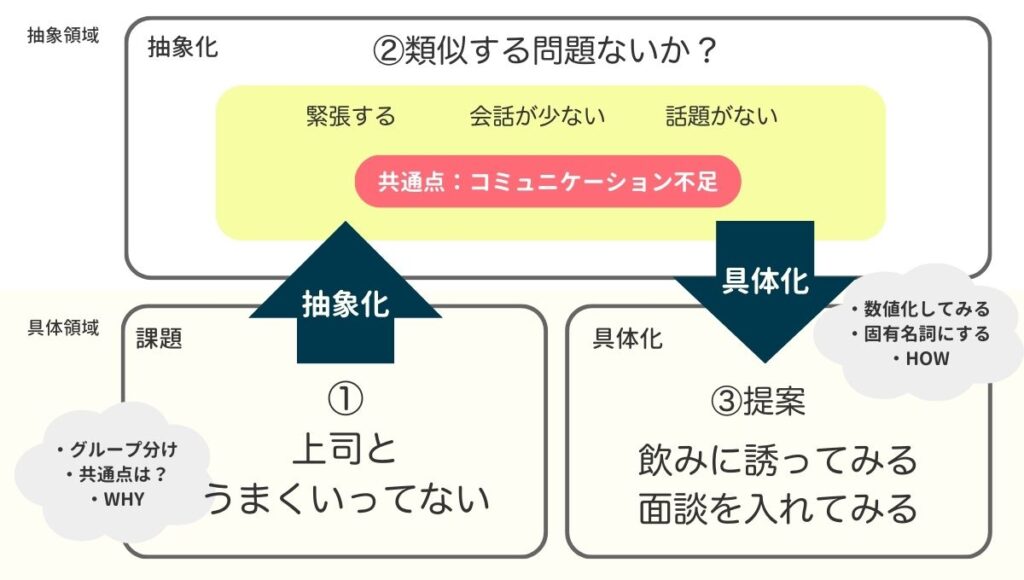

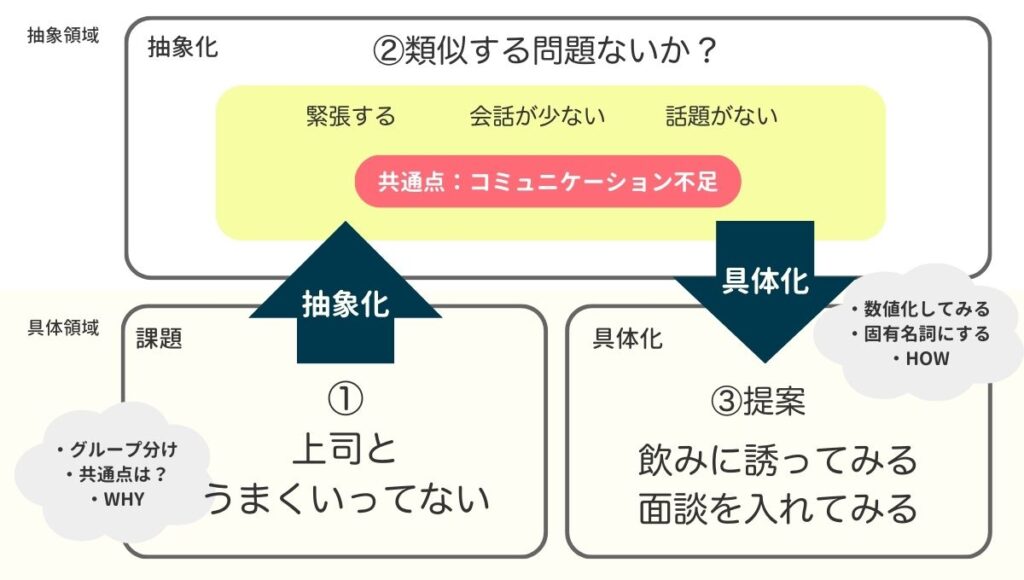

上司とうまくいってない

次は「上司とうまくいってない」という問題を解決します。

①上司とうまくいってない

「なぜ上司とうまくいかないか?」WHYで自問します。

WHY:なぜうまくいかない?

仮説:緊張する。もともと会話が少ない。話題がない。

②類似する問題はないか

仮説をもとに、過去の類似問題を探します。

類似問題:上司と仲良い同僚は、どんなことしてる?

共通点:上司とコミュニケーションを増やす努力をしている

③提案

共通点から、解決方法を提案します。

仮説:コミュニケーションを増やす努力をしてみる。

提案:面談をしてもらう。飲みに誘ってみる。

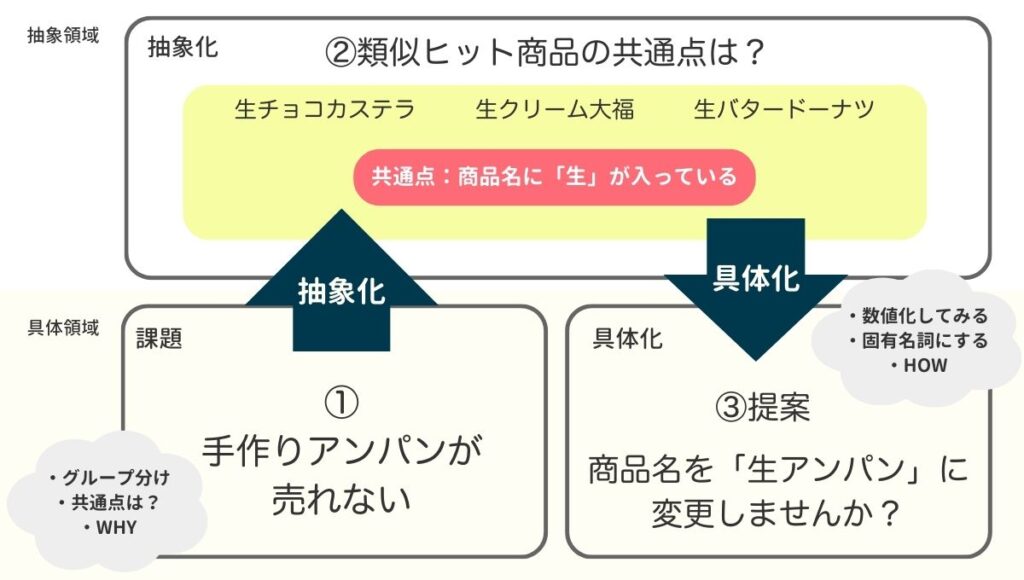

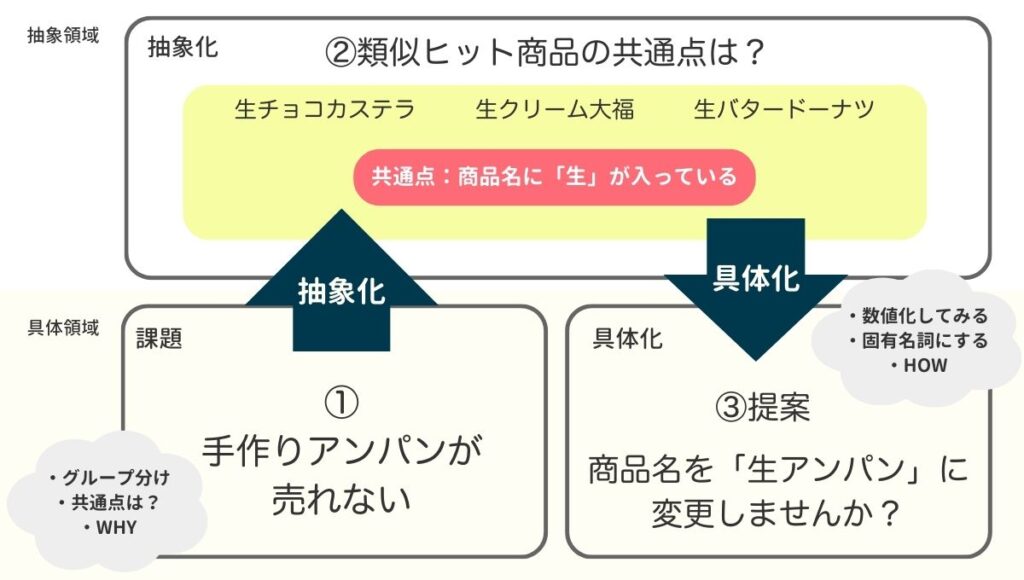

手作りアンパンが売れない

最後は「自社で開発した手作りアンパンが売れない」という課題を解決します。

①手作りアンパンが売れない

「なぜ手作りアンパンが売れないか?」WHYで自問します。

WHY:なぜ売れないか?

仮説:まずい。普通すぎ。インパクトがない。

②類似ヒット商品の共通点は?

仮説「インパクトがない」をもとに、成功している他社商品はどんな特徴があるか探します。

成功している他社商品:生チョコカステラ、生クリーム大福、生バタードーナツ

共通点:商品名に「生」がついている

③提案

②にて、成功している他社商品には、商品名に「生」がついている共通点が見つかりました。

類似問題から、解決方法を提案します。

仮説:商品名に「+α」つけることでインパクトを出せば、注目されて売れないか?

提案:商品名を「生アンパン」に変えてみませんか?なぜなら「仮説がある」からです。

具体⇄抽象フレームワークは、必ず仮説立てするので、根拠のある提案になります。

そのため、上司・クライアントへの提案が通りやすいメリットがあります。

【実録】私が『具体⇔抽象トレーニング』を仕事で実践した3つの結果

正直に告白すると、この本を読む前の私は、会議で的外れな発言をしてしまうことが多々ありました。

上司から「もっと要点をまとめて話して」と注意されることもしばしば…。

自分では一生懸命考えているつもりなのに、なぜか話がズレてしまう。そんな悩みを抱えていた私が、この本を読んで意識的に実践した結果、明らかに仕事の進め方が変わりました。

特に効果を実感した3つの場面をご紹介します。

1. 上司の「あれ、やっといて」を完璧に翻訳できるようになった

最も大きな変化は、上司のあいまいな指示に左右されなくなったことです。

以前は、「例の件、うまく進めておいて」といった抽象的な指示を受けると、焦って計画を立てずに作業を進めてしまい、「求めていたのはそういうことではない」と、やり直しになることが頻繁にありました。

しかし、この本を読んでからは、まず「なぜ」を考える習慣がつきました。

「この仕事の目的は何だろうか」「上司は最終的にどのような状態を望んでいるのだろうか」と、仕事の目的について自分で仮説を立ててから、「目的を達成するために、具体的に何を、いつまでに、どのような水準で仕上げればよいですか」と質問するようになりました。

すると、上司も「目的は〇〇だから、まずは△△を××日までに調べてくれるだけでいいよ」と具体的な指示を返してくれるようになりました。

その結果、不要な作業が大幅に減り、評価も上がるという良い流れが生まれました。

2.「分かりやすいね」と言われる資料が作れるようになった

以前、私が作成する資料は、情報を詰め込みすぎた自己満足なものでした。調査した内容をアピールしたい一心で、グラフやデータを必要以上に並べていました。

しかし、資料作成で重視すべき点は、そこにはありませんでした。研修を経験し、まず「この資料で相手に何を理解してほしいか」という目的を考えるようになりました。

伝えたい結論を一つに定めて、その結論を裏付けるデータや事例だけを選び抜きます。この「結論から具体例へ」という流れで構成を考えることにより、資料は簡潔で説得力を持つものに変わりました。

先日の顧客への提案でも、最初に「今回の提案の目的はコスト削減ではなく未来への投資です」という結論を伝え、その根拠となる具体的な施策を三つに絞って示しました。その結果、提案は承認され、顧客からは「最も分かりやすく、期待がふくらむ提案でした」という言葉をいただきました。

3. アイデアに詰まっても「成功事例」からパクれるようになった

新しい企画を考えるとき、以前は「何もアイデアが出てこない…」なんてことがよくありました。

しかし、この本で紹介されている「アナロジー(類推)」の考え方を知ってから、アイデア出しが非常に楽になりました。

例えば、「自社のオンラインショップの売上が伸び悩んでいる」という課題(具体)があったとします。

ここで、「なぜ伸び悩んでいるんだろう?」と抽象化し、「お客様との接点が少ないからだ」という本質的な課題を見つけたとします。

次に、「お客様との接点を増やすことで成功した事例はないか?」と、全く違う業界の成功事例を探すのです。例えば、アパレル業界の「ライブコマース」や、食品業界の「工場見学ツアー」などです。

これらは一見無関係ですが、「お客様との接点を増やして成功した」という共通点(抽象)で繋がっています。そこから、「じゃあうちのオンラインショップでも、商品の開発秘話をライブ配信(具体化)してみよう」といった、新しいアイデアに転換できるのです。

「ゼロから生み出す」のではなく、「成功の本質を借りてくる」。この思考法のおかげで、企画会議で「なるほど!」と言われるアイデアを出せるようになりました。

なぜ『具体⇔抽象トレーニング』がAI時代を生き抜く武器になるのか?

「AIに仕事が奪われる」という言葉をよく耳にしますが、私はこのトレーニングを積めば、むしろ「AIを使いこなす側」になれると確信しています。

なぜなら、AIと人間には決定的な違いがあるからです。

つまり、AIは与えられた具体的な情報を高速で処理するのは得意ですが、「その情報の意味は何か?」「本質は何か?」と抽象度を上げて考えることは苦手なのです。

これからの時代は、AIが弾き出したデータ(具体)を見て、「つまり、我々が本当にやるべきことは〇〇だ」と本質を見抜き、進むべき道を示すことができる人材が求められます。

この「具体と抽象の世界を自由に行き来する能力」こそ、AIには決して真似できない、私たち人間ならではの最強の武器になるのです。

日常でできる!『具体⇔抽象トレーニング』実践ドリル5選

記事で紹介したフレームワークを見て、「なるほど!」と思っていただいたかもしれません。しかし、この思考法はスポーツと同じで、頭で理解するだけでなく、繰り返し練習して初めて自分のものになります。

そこで、私が普段から実践している、通勤中や休憩時間に一人でできる簡単なトレーニングドリルを5つご紹介します。

ドリル1:ニュースの「なぜ?」5回掘り下げ

やり方: ネットニュースや新聞記事を一つ選び、その事象に対して「なぜ、そうなったんだろう?」と5回問いを繰り返します。

例: 「A社が画期的な新製品を発表し、株価が急騰した」

- なぜ? → 新製品への期待が高いから

- なぜ? → 既存製品にはない〇〇という機能があるから

- なぜ? → その機能は、これまで解決できなかった顧客の△△という課題を解決するから

- なぜ? → その課題は、現代社会の××という構造的な変化から生まれているから

- なぜ? → その変化は、人々の価値観が□□にシフトしていることの表れだから

効果: 表面的な事象(具体)から、その背景にある社会構造や人々の価値観(抽象)まで、物事を深く捉える癖がつきます。

ドリル2:身の回りの「まとめ」ドリル

やり方: デスクの上にあるもの、カバンの中身、冷蔵庫の中身など、身の回りにある複数のモノ(具体)を見て、それらを一つの概念(抽象)でまとめてみます。

例: デスクの上に「PC」「スマートフォン」「充電器」「イヤホン」がある

- まとめ1:「仕事で使うデジタル機器」

- まとめ2:「外部と情報をつなぐための道具」

- まとめ3:「充電が切れたらただの箱になるもの」

効果: 複数の具体物から共通点を見つけ出し、グループ化・概念化する「抽象化」の基本的な筋トレになります。まとめる切り口を複数考えることで、多角的な視点も養われます。

ドリル3:「たとえ話」生成ドリル

やり方: 「クラウドコンピューティング」「DX(デジタルトランスフォーメーション)」など、少し難しい専門用語や概念を、小学生にも分かるようにたとえ話で説明してみます。

例: 「クラウドコンピューティングとは?」

- 「自分の家に大きな本棚(サーバー)を持つ代わりに、街の大きな図書館(クラウド)に必要な本(データ)を預けて、いつでもスマホやPCで読めるようにする仕組みだよ」

効果: 難しい概念の本質(抽象)を掴み、それを誰もが知っている身近なもの(具体)に置き換える練習です。これが上手くなると、プレゼンや説明が格段に分かりやすくなります。

ドリル4:週末の「逆算」プランニング

やり方: 「充実した週末を過ごす」という抽象的な目標を立て、そこから逆算して具体的な行動計画に落とし込みます。

- 目標(抽象): 充実した週末を過ごす

- 要素分解(やや具体): 心身をリフレッシュし、新しい知識も得たい

- 行動計画(具体):

- 土曜午前:近所のカフェで読書(10時~12時)

- 土曜午後:ジムで運動(15時~16時)

- 日曜:友人と〇〇美術館に行く(13時に△△駅で待ち合わせ)

効果: 抽象的な目標を、実行可能な具体的なタスクに分解する「具体化」の良い訓練になります。計画倒れを防ぎ、目標達成率を高めることができます。

ドリル5:「もしも」アナロジー思考

やり方: 自分の仕事の課題を一つ設定し、「もし、これを全く違う業界のやり方で解決するなら?」と考えてみます。

例: 「自社サイトの会員登録者数を増やしたい」

- もし、コンビニ業界のやり方なら? → 新規登録で人気商品の無料クーポンをプレゼントする「ついで登録」キャンペーンを行う

- もし、ゲーム業界のやり方なら? → ログインボーナスや会員ランク制度を導入し、継続利用の楽しさを演出する

効果: 既存の成功事例の本質(抽象)を抽出し、自分の課題(具体)に応用する、本書の核心ともいえる思考法です。斬新なアイデアを生み出すきっかけになります。

【要注意】具体と抽象の思考で陥りがちな3つの罠と対策

具体と抽象は強力な武器ですが、使い方を間違えると「話が通じない人」になってしまう危険もはらんでいます。

私が過去に失敗した経験から、特に陥りがちな3つの罠と、その対策を共有します。

| 罠の種類 | 症状 | 対策 |

| 1. 抽象化の罠 | 「本質は」「要するに」「結局は」と、すぐに話を大きくしてしまう。具体的な話ができず、「意識高い系」だと思われる。 | 必ず「で、具体的にどうするの?」と自分に問い、行動レベルまで落とし込む癖をつける。 |

| 2. 具体化の罠 | 目先の作業や細かいデータ(木)に没頭し、本来の目的(森)を見失う。手段が目的化してしまう。 | 定期的に「そもそも、この作業の目的は?」と問いかけ、抽象度を一段階上げて全体像を確認する。 |

| 3. 階層のズレの罠 | 経営層(抽象的な話)に現場の細かい問題(具体的な話)をそのまま伝えたり、逆に現場(具体的な話)に経営理念(抽象的な話)だけを語ったりする。 | 相手が今どの階層で話しているか(川上か川下か)を意識し、相手の言葉の階層に合わせて話す。 |

特に3つ目は、上司と部下、本社と現場、営業と開発など、組織内のあらゆるコミュニケーションギャップの原因になります。

「この人は具体的な指示が欲しいんだな」「この人はプロジェクトの全体像を知りたいんだな」と相手の求める思考の階層を察知し、そこに言葉を合わせることが、信頼関係の第一歩です。

みんなの口コミ・評判:具体⇄抽象トレーニング【細谷 功】

「具体⇄抽象トレーニング」は、Amazonレビューも高評価です。9割以上の人が星3つ以上。「買って損なし」の書籍です。

私は塾の講師をしていますが、国語の成績を上げたい生徒にぜひ読ませたいです。

体得すれば人生が豊かになるはずです。

良い気づきになりました。

「具体と抽象という概念を活用することで、問題解決やコミュニケーションエラーの解消ができる」という本です。

具体と抽象についてここまでわかりやすく書いてある本を初めて見た。面白すぎてすぐに読破した。

この本を読んだ多くの人は、アイデアが浮かびやすくなったり、問題解決能力が向上したり、プレゼンが得意になったと感じています。

コミュニケーションの場で、相手と話が噛み合わないときありませんか?私も商談や打ち合わせで感じることが多かったです。

しかし、この本を読んで腑に落ちました。それは、話の前提がズレていたからです。前提のズレは、抽象化を学べば合わせることができます。

今では、商談やプレゼンが得意になりました。

『具体⇔抽象トレーニング』に関するよくある質問(Q&A)

最後に、この本に興味を持った方が抱きがちな疑問について、Q&A形式でお答えします。

「具体⇄抽象トレーニング」を0円で読む方法【無料あり】

「具体⇄抽象トレーニング」を読む方法は3つあります。

それぞれ解説します。

書籍を購入する

1つ目は、本を購入することです。「具体⇄抽象トレーニング」は、Amazonや楽天で購入可能です。

「具体⇄抽象トレーニング」は、片手に収まるサイズなので、通勤や移動中に読めます。

「具体⇄抽象トレーニング」は、図を使っているので、読みやすい書籍でした。

Kindle版(Kindle-Unlimited)で購入する

2つ目は、Kindle版(アンリミテッド)で購入する方法です。

Kindle経由で購入すれば、スマホにダウンロードできます。また10%ほど安くなります。

スマホで読めるので、通勤や移動時間に便利です。

30日間の無料体験が可能

\980円分がタダ/

スマホで「マンガ・雑誌・小説・ビジネス書」が読み放題!

Audibleで聴く

3つ目は、Audibleで聴くこと。

30日間の無料体験に登録し、「具体⇄抽象トレーニング」をダウンロードすれば、すぐに聴けます。

Audibleは読み飛ばせないという弱点がありますが、プロのナレーターが読むため聴きやすく、内容が難しくても理解しやすいです。

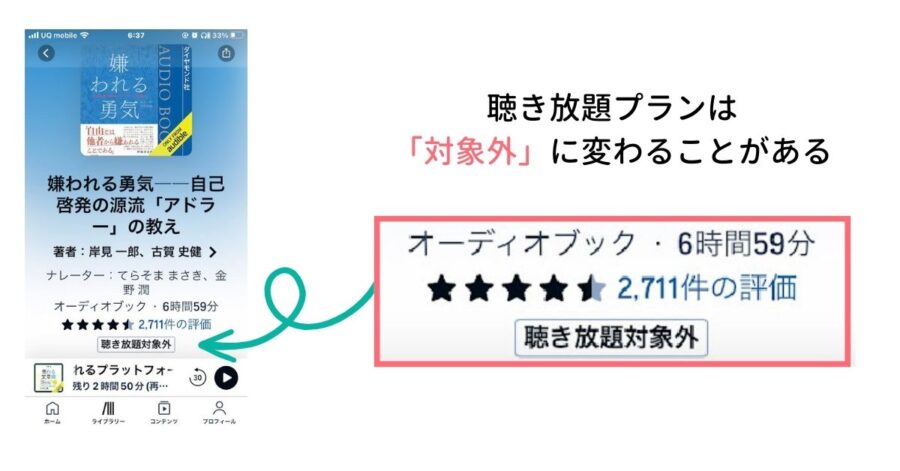

Audibleを利用する際の注意点

注意点は、事前告知なしで「聴き放題対象外」に変わってしまう書籍があること。

「ダウンロードしようとしたら有料に変わってしまった…」こと、何度も経験しました。

具体⇄抽象トレーニングを無料で読みたい人は、早めのダウンロードおすすめします。

ダウンロード済みタイトルは、ずっと聴き放題です。

具体抽象トレーニング:AIに負けない思考力を身につける【まとめ】

まとめです。

「具体⇄抽象トレーニング」を読めば、「AIに使われる人」ではなく「AIを活用する人」になります。

- 10秒で問題解決

- 10秒でアイデア出し

- 10秒で例え話が思い浮かぶ

AIに負けない思考力が身につきます。

具体・抽象化力が低いと、人工知能やロボットに仕事が奪われ、職を失う未来が想定されます。

「具体⇄抽象トレーニング」は、AIに負けないスキルが、たった1,000円で学べます。

しかも、Audibleなら今だけ無料で聴けます。

もくじを確認する

- はじめに

-

人間の知的能力の「縦軸」と「横軸」

「AIに使われていく人」と「AIを活用していく人」の違い

「具体と抽象」という軸で眺めると、世の中が変わって見える

本書の構成とその狙い

試験問題には正解があるが、現実の問題には正解がないことがほとんど

- 第1章:なぜ具体と抽象が重要なのか?

-

「具体と抽象の違い」から生まれるコミュニケーションギャップ

「抽象的でわからない」は本当か?

蔓延する「抽象病」と「具体病」

問題解決の3パターン

「持ち家か賃貸か?」は、単なる「住む場所の話」なのだろうか?

「サピエンス全史」における「虚構」の役割

地の発展における「縦と横」

デジタル化はビジネスの抽象度を引き上げた

「知識力の価値観」で覆い尽くされた日本社会

正解がある横、正解がない縦

ネット+スマホ+SNSで加速される知的能力の「扁平化(へんぺい)」

安定期の具体、変革期の抽象

知識社会の終焉?

不毛な議論の多くは「具体と抽象のズレ」から来る

- 第2章:具体と抽象とは何か?

-

具体と抽象とは?

言葉の階層に見る具体と抽象

特殊の具体、一般の抽象

五感で感じられる実体か、五感で感じられない概念か

具体⇄抽象ピラミッド

単体の具体、構造と関係性の抽象

枝葉の具体、幹の抽象

自由度小の具体、自由度大の抽象

具体とは「公倍数」、抽象とは「公約数」

すべて同等の具体、優先順位をつける抽象

具体と抽象の「2階建て」構造

- 第3章:抽象化とは?

-

抽象化のプロセス

抽象化とは「まとめて一つにする」こと

抽象化とは「線引する」こと

抽象化とは「一言で表現する」こと

抽象化とは「都合の良いように切り取る」こと

抽象化とは「目的に合わせる」こと

抽象化とは「捨てる」こと

抽象化とは「言語化・図解する」こと

抽象化とは「自由度を上げる」こと

抽象化とは「次元を増やす」こと

抽象化とは「見えない線をつなぐ」こと

抽象化とは「マジックミラーを破る」こと

抽象化とは「Whyを問う」こと

抽象化とは「メタで考える」こと

抽象化とは「全体を俯瞰する」こと

抽象化能力と知識量は直接相関しない

- 第4章:具体化とは?

-

具体化のプロセス

具体化とは「自由度を下げる」こと

具体化とは「Howを問う」こと

具体化とは「引かれた線の中を詳細化する」こと

具体化とは「数字と固有名詞にする」こと

具体化とは「逃げ道をなくす」こと

具体化とは「違いを明確にする」こと

具体化には「横の力(知識や情報量)」が必要

「例え」ち「喩え」の違い

- 第5章:「具体⇔抽象ピラミッド」で世界を眺める

-

問題解決は川の流れのように

「川上と川下」に見る具体と抽象の違い

川上と川下の違いとは?

集団における川上と川下

抽象→具体という不可逆過程

問題発見と問題解決

川上と川下の価値観の違いを理解する

仕事における川上と川下

コミュニケーションギャップの解消

コミュニケーションギャップのメカニズム

「総論賛成各論反対」のメカニズム

本社と現場のコミュニケーションギャップ

本質という言葉の本質

専門家と素人の関係のメカニズム

SNS上のコミュニケーションへの応用

他人を一般化することへの応用

他人を一般化することの危険

ロゴの盗作を具体と抽象で考える

「頼む」「頼まれる」のメカニズム

依頼者と被依頼者の具体と抽象

川上から川下へのうまいバトンパスとは?

- 第6章:言葉とアナロジーへの応用

-

言葉の定義と抽象化

「行動」という言葉の定義を明確にする

二つの言葉の違いを考える

言葉で「目的に応じて切り取る」

Beef or Chicken?

DoubRingによる抽象化のトレーニング

アナロジーへの応用

「折り曲げの法則」からわかること

「写真1枚当たりのコストの変還」から学べること

「メールからLINEへ」から学べること

Hrorsemobileから考える

ラーメン屋の上流→下流モデルから考える

「第一印象がいい人」の功罪とビジネスへの応用

身近な仕事への応用

身近な生活への応用

- 第7章:具体と抽象の使用上の注意

-

「座標軸を持つこと」が何より重要

「前提条件を明確にすること」の重要性

抽象から具体はマジックミラー

笑い話を説明することの虚しさ

抽象化が得意な人はなぜ人の話が聞けないのか?

読書と「具体と抽象」との関係

- おわりに