こんな悩みありませんか?

- 商品の良さを伝えているのに、なぜか売上につながらない

- 設定したペルソナが曖昧で、広告や企画に活かしきれない

- クリック率やコンバージョン率の数字ばかり追い、顧客の顔が見えなくなっている

その悩み、実は「たった一人」の顧客を理解することで解決できます。

この記事では、書籍『顧客起点マーケティング』の核心である「N=1分析」と、顧客を9タイプに分類して戦略を立てる「9セグマップ」の活用法を解説します。

顧客の意外な一言がヒットのきっかけになった事例を読めば、机上の空論ではない、成果に直結するマーケティングの進め方がわかります。

この記事を書いている人

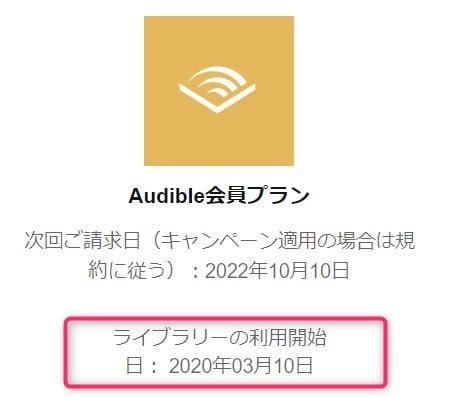

- Audible利用歴5年

- SEO検定1級合格

- 東証スタンダード会社員

顧客起点マーケティング要約:N=1分析が導く“たった1人の顧客”から始まる事業成長

AIによってマーケティング環境が複雑になった現代では、顧客を深く理解するのが難しくなっています。

西口一希氏の著書『実践 顧客起点マーケティング』は、テクニックやツールが飽和した時代だからこそ、「たった一人の顧客(N=1)」を徹底的に理解することから事業成長が始まると提唱しています。

顧客起点マーケティングの本質は、数値だけでなく「人」に焦点を当てることにあります。

西口氏はP&G出身で、ロート製薬では「肌ラボ」を本数ベースで日本No.1に成長させた実績を持っています。

「なぜ、顧客が動いたのか?その行動変化の理由である心理変化に触れないままでは、大規模なマーケティング投資でスケールさせることができません」と西口氏は指摘します。

顧客を把握しないマーケティングは、いづれ枯渇する危険性がある、ということです。

AIの進歩により、マーケティングの分析ツールは急速に進化しています。

しかし頼りすぎると、逆に顧客とのつながりを失う危険があります。

顧客の本当のニーズや感情に寄り添うことが最も大切です。テクノロジーは手段であり、目的ではないことを忘れてはいけません。

顧客起点マーケティングとペルソナマーケティングの違い

「N1分析って、従来のペルソナ設定と何が違うの?」という質問をよく受けます。これらは似ているようで、根本的な思想が異なります。一番の違いは、N1分析が「実在する一人の人間」を深掘りするのに対し、ペルソナは「架空の人物像」を作り上げる点にあります。

| 項目 | 顧客起点マーケティング(N1分析) | ペルソナマーケティング |

| 対象 | 実在する特定の「一人」の顧客 | ターゲット層を代表する「架空」の人物像 |

|---|---|---|

| 目的 | 顧客の行動の裏にあるインサイトを発見する | チーム内で共通の顧客イメージを持つ |

| 情報源 | 直接のインタビュー、生の言葉 | 市場調査、統計データ、アンケート |

| 特徴 | 予期せぬ発見やアイデアにつながりやすい | 論理的で説明しやすいが、発見は少ない |

ペルソナは「私たちの顧客は、きっとこういう人だろう」という仮説の結晶です。

一方、N1分析は「このお客様は、なぜあのような行動を取ったのだろう?」という事実の探求です。どちらが良い悪いではなく、目的が違うのです。

【注意】顧客起点マーケティングで陥りがちな失敗

この手法を実践する上で注意すべき点を共有します。私自身も過去に経験した失敗です。

- 失敗1:都合の良い「一人」を選んでしまう

- 無意識に、自分たちの仮説を裏付けてくれそうな顧客を選んでしまうことがあります。これでは、ただの答え合わせになってしまい、新しい発見はありません。できるだけ客観的な基準で対象者を選ぶことが重要です。

- 失敗2:一人の意見を鵜呑みにしてしまう

- N1分析はあくまでインサイトを得るための手法です。一人の意見が、市場全体の総意であるとは限りません。インタビューで得た「仮説」は、必ずその後のアンケート調査やデータ分析で検証するプロセスが必要です。

- 失敗3:分析して満足してしまう

- 顧客ピラミッドや9セグマップを綺麗に作って、分かった気になってしまうのが最も危険です。これらのフレームワークは、あくまで具体的なアクションを起こすためのツールです。分析結果から「次に何をすべきか」を決め、実行に移して初めて意味を持ちます。

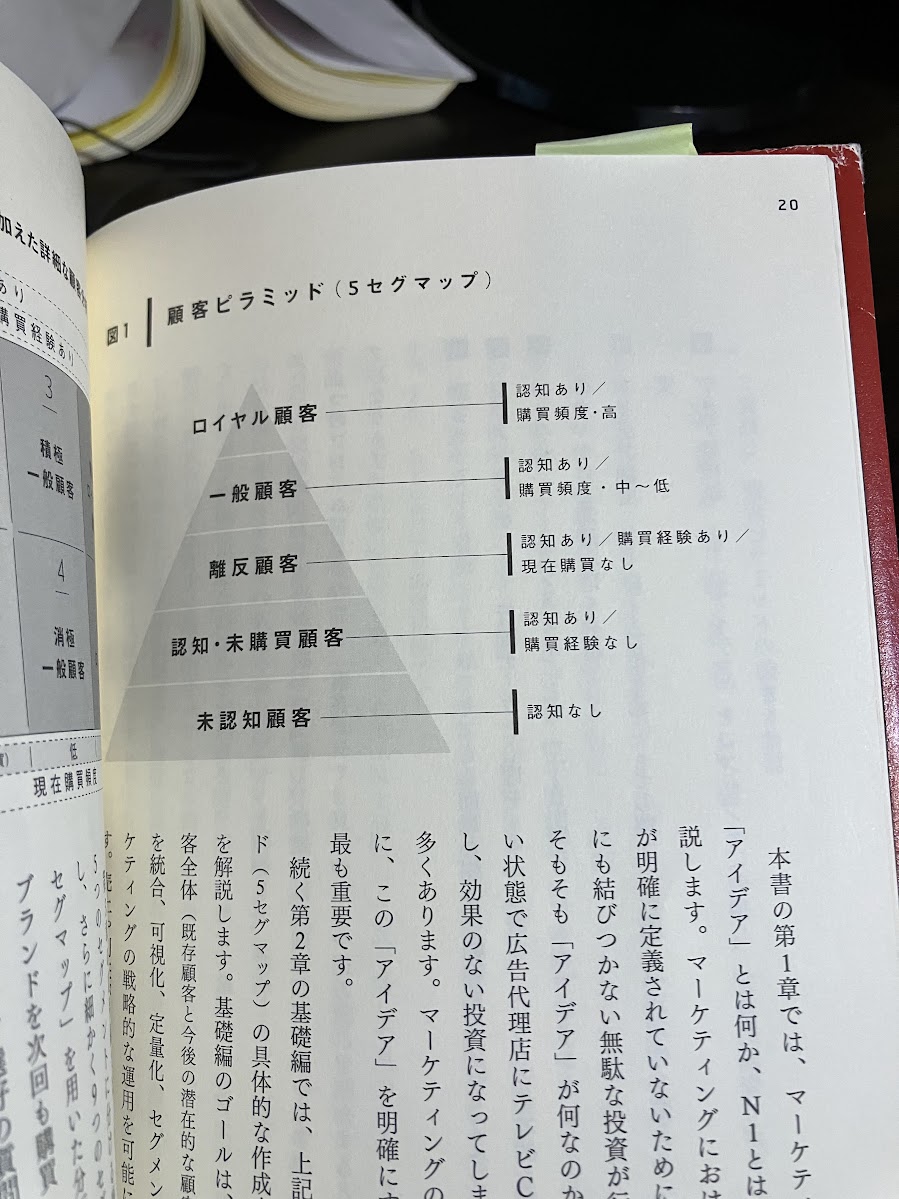

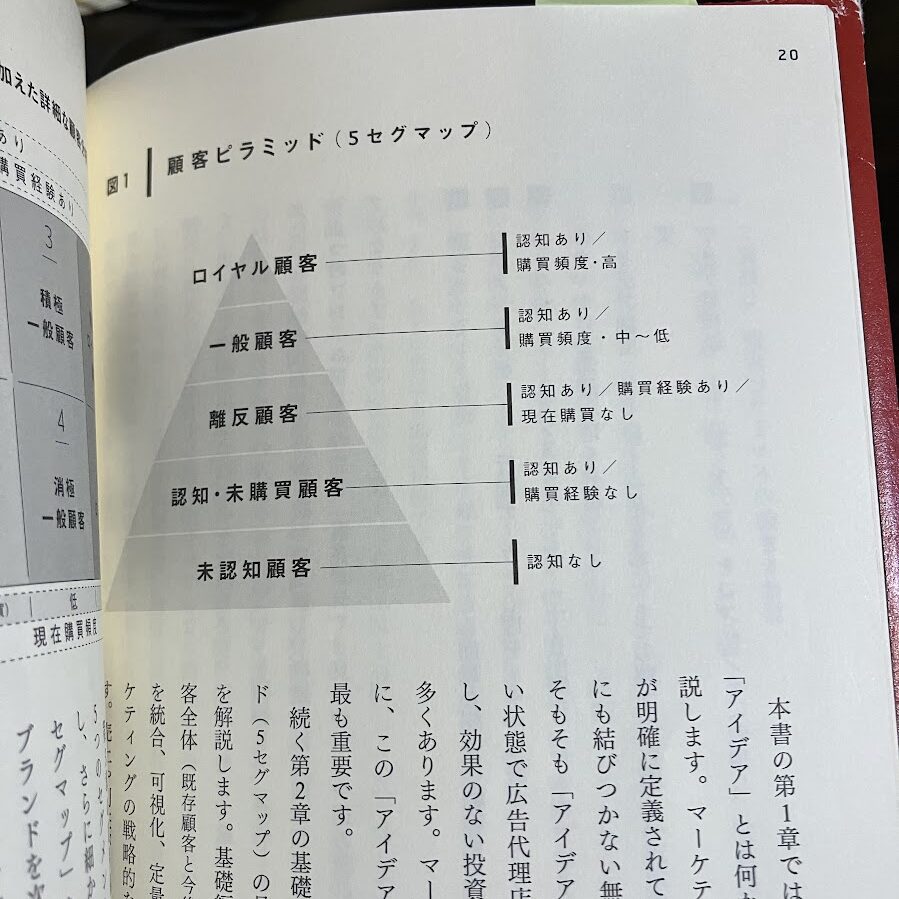

5段階で見る「顧客ピラミッド」の活用法【作り方】

顧客起点マーケティングを始めるには、まず「顧客ピラミッド」を作ることが大切です。

これは顧客を5つのグループに分け、それぞれの特徴を理解する方法です。

具体的には、商品やサービスの購入頻度や認知度に基づいて顧客を分類します。この方法により「どの顧客グループにどれくらいの人数がいるのか、どんな特徴を持っている層に力を入れるべきか?」を明確に把握できます。

顧客ピラミッドは次の5つの層から構成されます。

- 未認知層:商品やサービスをまだ知らない人々

- 認知層:知っているが利用していない人々

- 離反層:過去に利用したが現在は利用していない人々

- 一般層:定期的に利用している人々

- ロイヤル層:頻繁に利用し、愛着を持っている人々

この分類は、以下の3つの簡単な質問で調査できます。

- この商品/サービスを知っていますか?

- この商品/サービスを利用したことがありますか?

- どのくらいの頻度で利用していますか?

購買頻度の基準は、商品やサービスによって異なります。

- 「毎日使用者」をロイヤル顧客

- 「毎日使用者を除く毎月使用者」を一般顧客

- それ以下の頻度を離反顧客と定義

顧客ピラミッドを作成することで、マーケティング戦略を明確にできます。

- 認知層が少なければ、認知拡大に力を入れる

- 離反層が多ければ、顧客の再獲得に注力する

たった一人を徹底分析する「N1分析」【アイデア出し】

顧客ピラミッドを構築したら「N1分析」をして「売上改善アイデア」を考えます。

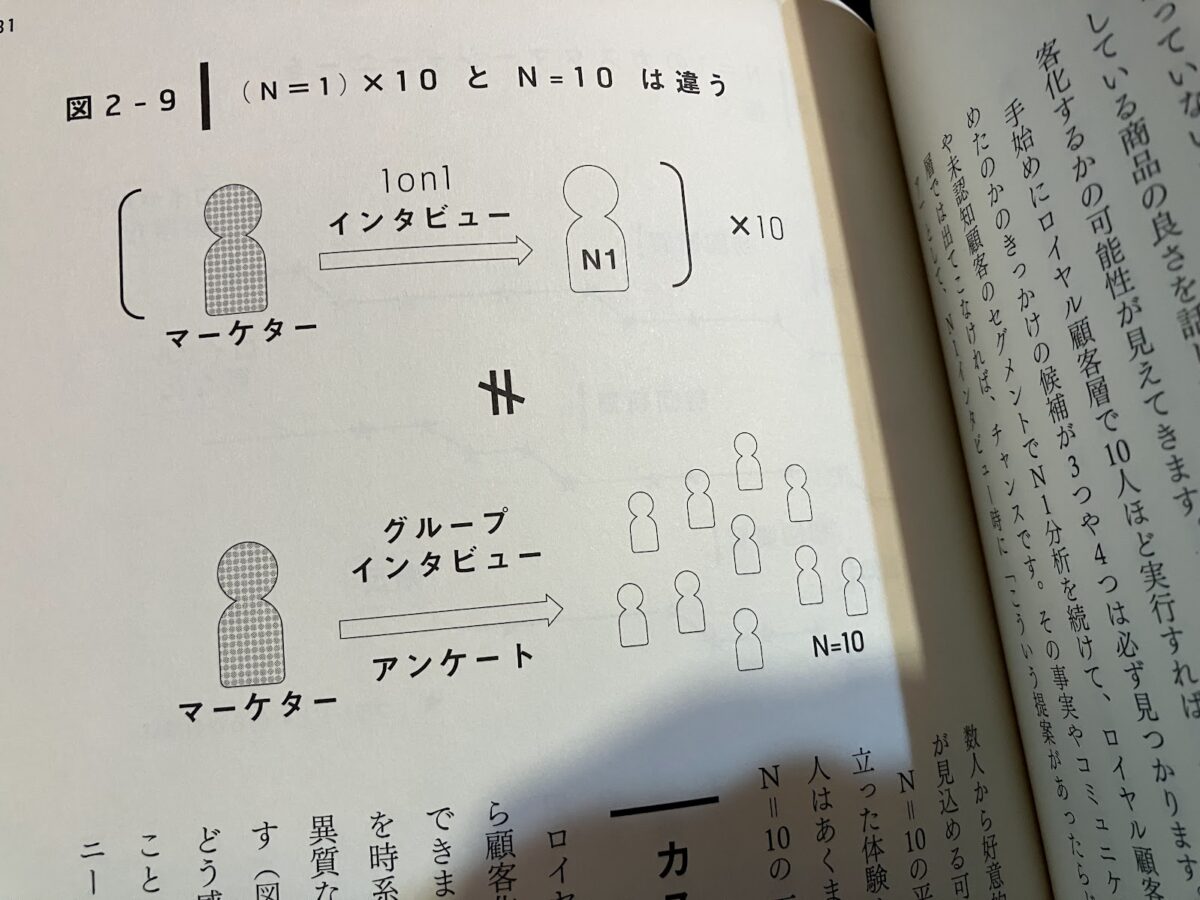

N1分析とは、各顧客層から代表的な「たった一人の顧客」を選び、その人物を徹底的に理解する分析方法です。

大量の統計データではなく、一人の具体的な顧客に深く焦点を当てることで、数字だけでは見えてこない貴重な気づきを得られます。

この分析手法の特徴は、顧一人の顧客の行動、思考、ニーズを詳細に調べることで、ビジネス全体の改善につながる深い洞察を得られます。

「たった1人の分析から、事業は成長する」というタイトルは、まさにこのアプローチを表現しています。

大量のデータよりも、一人の顧客を徹底的に理解することの重要性を示唆しています。

特に注目すべきは「離反層」と「ロイヤル層」です。

離反層は、過去、商品・サービスに不満があった可能性が高く、N1分析で改善すべき課題見つかりますす。一方、ロイヤル層は購入頻度を増やせる可能性が高いです。

N1分析では以下のような側面を徹底的に掘り下げます。

- 基本的な属性情報(年齢、性別、職業など)

- 利用シーンや利用頻度、利用目的

- 商品・サービスに対する感情や評価

- 競合製品との比較における評価

- 理想的な商品・サービス像

N1分析の最大の強みは「生きた顧客」「生きたペルソナ」をイメージしながら戦略を立案できることです。

抽象的な顧客像ではなく、名前や顔を持つ具体的な人物を念頭に置くことで、より実効性の高い施策が生まれやすくなります。

実践例:肌研極潤の成功ストーリー

2006年、基礎化粧品市場は競争が激しく、多くの商品が売れない状況でした。

当時は、肌に必ずしも優しくない「アルコール入り商品」が人気でした。

川口さんが販売していた肌研極潤は、最初はまったく売れませんでした。その理由は、肌にベタつきを感じさせていたからです。

当時の市場では、ベタベタする化粧水は敬遠されていました。

川口さんは、N1分析を実施。顧客へのインタビュー調査を行いました。そこで、ある顧客が衝撃的な発言をしました。

「頬にくっつくくらいべたべたするわね!これが保湿されている証拠よ!」

この一言から、画期的なキャッチコピーが生まれました。

「手にほほがくっついてはなれなくなるほどもちもち肌になる化粧水」

結果として、肌研極潤は化粧品業界でNo.1の商品となり、新たな価値を創造しました。これが、N1分析がもたらす力です。

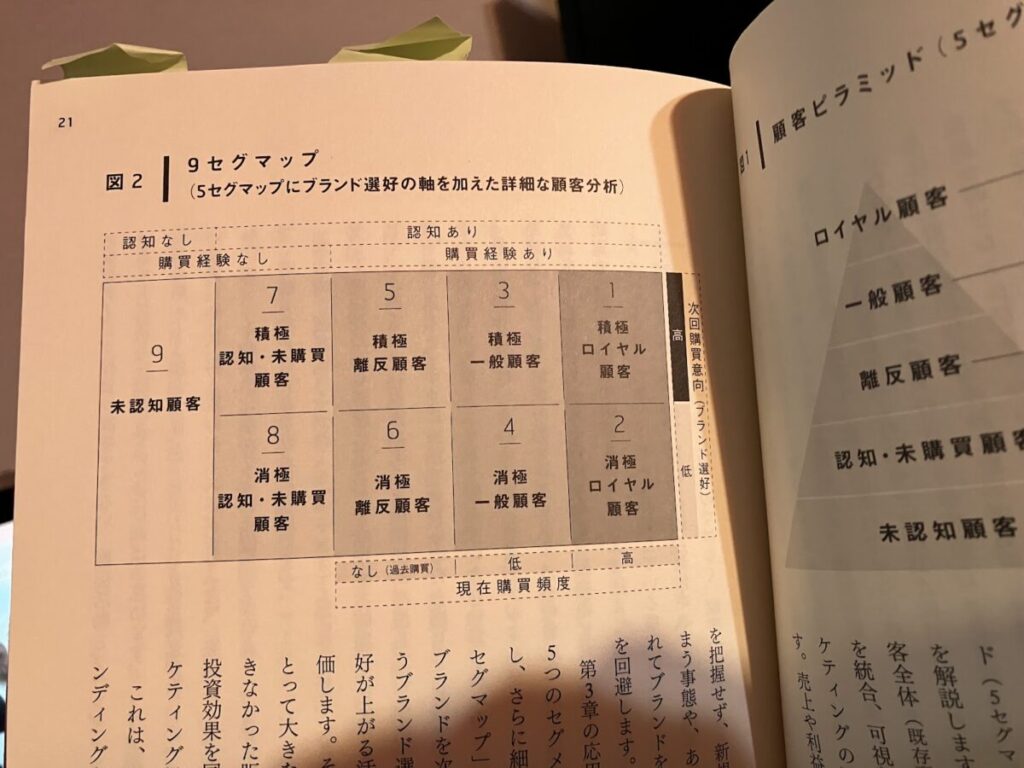

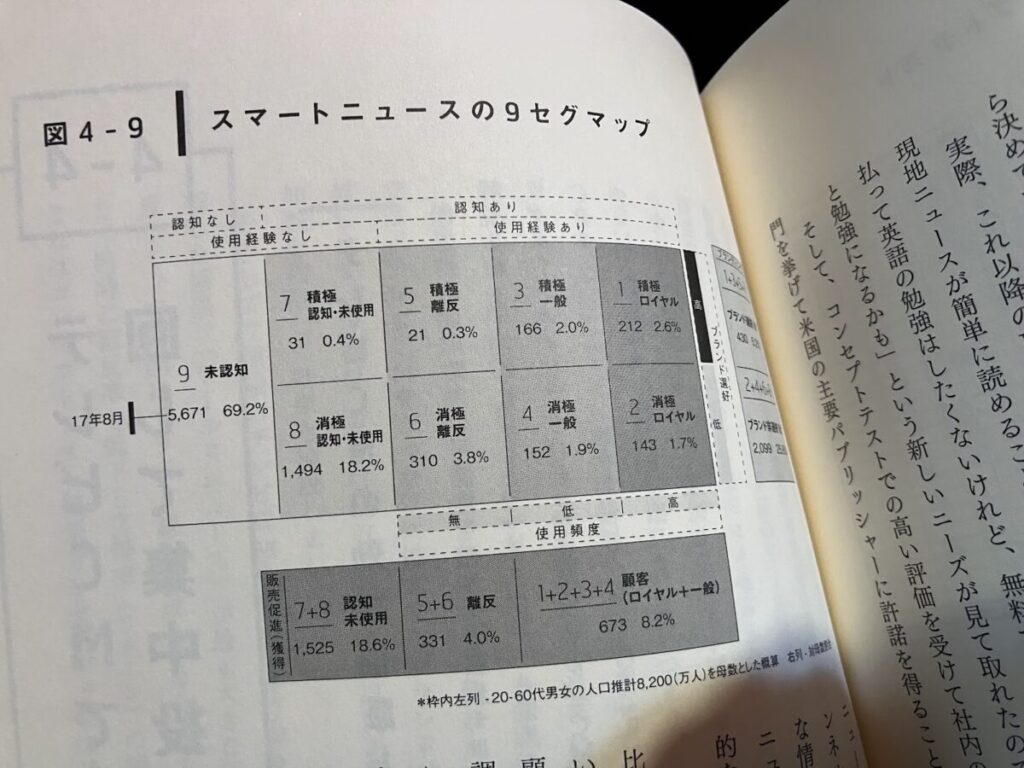

顧客体験を可視化する「9セグマップ」【注力すべき顧客を見つける】

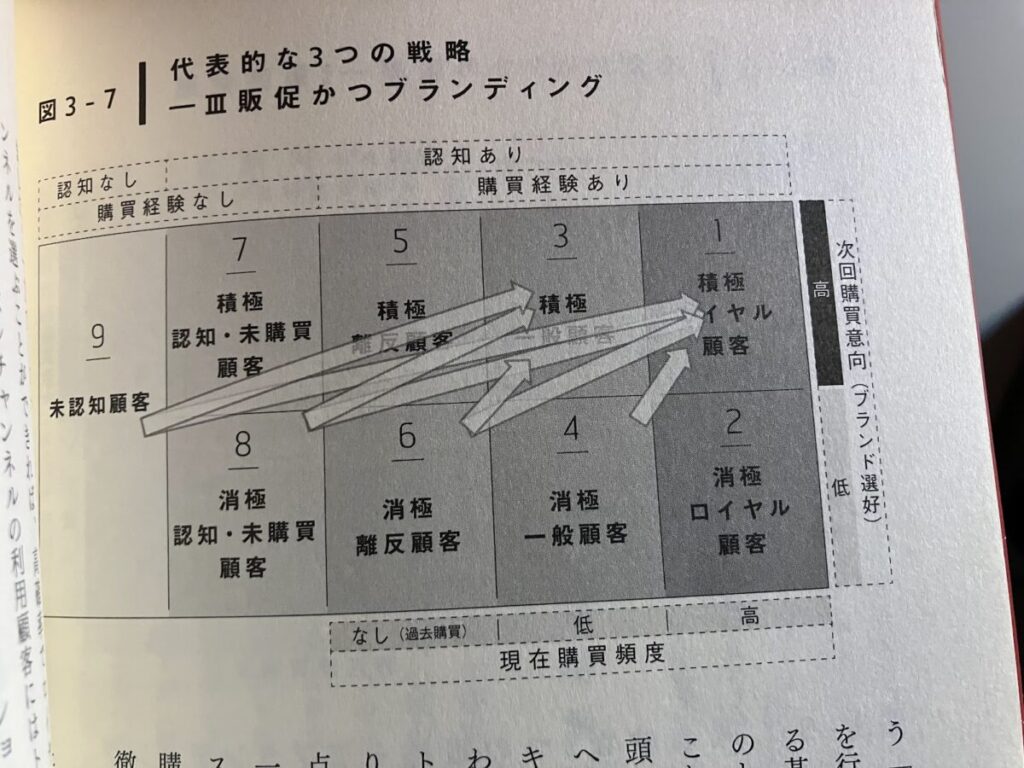

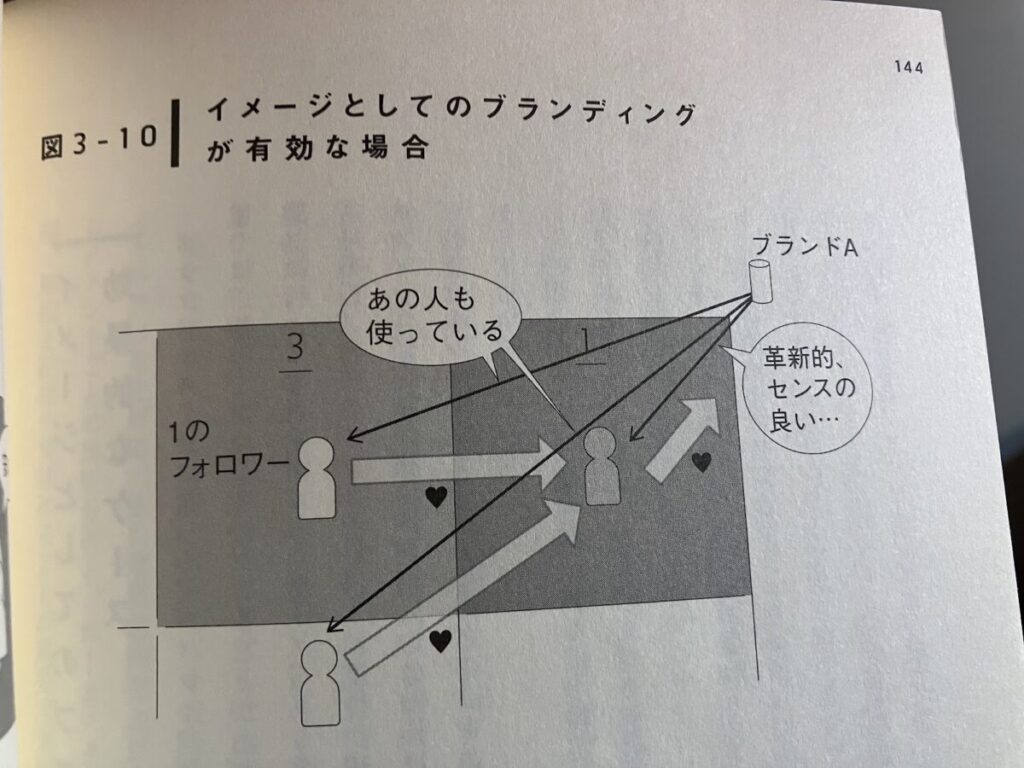

N1分析で得られた洞察を整理し、アクションにつなげるためのフレームワークが「9セグマップ」です。

9セグマップとは、顧客を「購買頻度」と「ブランド選好」という2つの軸で9つのグループに分類し、それぞれの特性に合わせたマーケティング戦略を立てるためのフレームワークです。

これにより計9つのセグメントが形成され、顧客体験の全体像を俯瞰することができます。

画像右上のセグメントに近づくほど優良顧客となり、基本的には顧客を右上のセグメントに移行させられるような施策を考える必要があります。

9セグマップの活用によって、顧客体験の弱点や強みを体系的に把握でき、限られたリソースをどこに投入すべきかの判断が容易になります。特に、複数の顧客層の9セグマップを比較することで、各層に共通する課題や層ごとに異なる特性を明確にできます。

- まず、N1分析で顧客の心理を詳細に調べます。

- その分析結果を9セグマップに落とし込みます。

- これにより、次々と新しいアイデアを生み出すことができます。

西口氏は、9セグマップの最大の価値は「顧客体験の全体最適化」にあると強調しています。

部分的な改善ではなく、顧客ジャーニー全体を見渡した上で、戦略的に改善ポイントを決定することで、より大きな成果につながります。

顧客起点マーケティングの成功事例

西口氏が開発した「9セグマップ」手法は、スマートニュースの劇的な成長を生み出した戦略的アプローチの好例です。

当時、スマートニュースはアプリランキングで100位圏外に低迷していました。しかし、西口氏は顧客ピラミッドの分析とN1分析を通じて、顧客の本質的なニーズを徹底的に理解することに成功しました。具体的には、「情報収集の効率化」という顧客の根本的な要望を再発見し、以下の改善を実施しました。

- ユーザーインターフェース(UI)の抜本的な改善

- パーソナライゼーション機能の強化

- コアバリューを明確に伝えるコミュニケーション戦略

これらの取り組みにより、わずか1年でiPhoneアプリランキングNo.1を達成するという驚異的な成果を生み出しました。

【実体験】顧客起点マーケティング要約が導くCPA改善術|2,000円超→700円達成

筆者はWeb広告代理店で働くコンサルタントです。

ある海外ドラマの宣伝キャンペーンを任された時の苦闘を今でも鮮明に覚えています。

私が担当する前年は、CPAが1,000円で推移していたのに、私が担当になってから2,000円を下回らない状況が続いていました。

クライアントから「これでは採算が合わない」「改善策をすぐに出してほしい」と毎回の商談で詰められる日々が続いていました。

当時は「キーワードの追加」「入札単価の調整」「広告文のABテスト」といった表面的な改善策ばかりを試していました。

しかし効果は一時的で、根本的な解決に至らない。

深夜までオフィスに残ってデータを見つめながら、自分の中に湧き上がる無力感を抑えるのに必死だったのを覚えています。

改善アイデアを見つけようと読んだ本が本書。提唱されていた「N1分析」の手法に衝撃を受け、早速実践。

従来のメインターゲットとしていた40代女性の中から、特に熱心にドラマを視聴している1人に徹底的にインタビューを実施しました。

「なぜこのドラマがお好きですか?」

質問への答えは予想外のものでした。

「実は主人公より脇役の女性の服装が可愛くて。毎回彼女のコーディネートをチェックするのが楽しみなんです」。

この発言が突破口になりました。

それまで主人公中心だったLP(ランディングページ)を脇役キャラクター特集に変更し、「◯◯(脇役名)スタイル」「ドラマ衣装完全再現」といったキーワードを追加。

広告文にも具体的な脇役の名前を入れることで、クリック率が3倍に跳ね上がったのです。

結果としてCPAは700円まで抑制でき、過去最高の成果を記録。クライアントとの関係性が「納品する側」から「共に成長するパートナー」へと変化しました。

先月の打ち合わせでは「次期キャンペーンの企画段階から一緒に考えたい」と言っていただけた時は、嬉しかったのを覚えています。

この経験から学んだのは「人間理解」の重要性です。

現在では、新規顧客獲得が頭打ちになったクライアントには、N1分析を提案するようにしています。

先日も化粧品のECサイト運営者から「広告費がかかりすぎる」と相談を受けた際、熱心なユーザーへのインタビューから「友人との共有用に少量パックを求めている」という隠れたニーズを発見。

商品ラインアップの見直しにつなげた事例があります。

数字に振り回されていたあの頃の自分に伝えたいのは、「一度椅子から立ち上がれ」というメッセージです。

画面に映るCTR(クリック率)やCVR(コンバージョン率)の数字はあくまで結果。その背景にある人間のドラマにこそ、本当の解決策が眠っているのです。

顧客起点マーケティングを実践する具体的な4ステップ

書籍を読んで「素晴らしい考え方だ」と感銘を受けても、いざ実践するとなると「何から手をつければいいのだろう?」と立ち止まってしまうことがあります。私自身もそうでした。

ここでは、私が現場でクライアントと共に実践している、具体的な4つのステップを紹介します。

まずは自社の顧客がどのような構成になっているのかを可視化します。

アンケートや顧客データを用いて、「ロイヤル層」から「未認知層」まで、どの層にどれくらいの人数がいるのかを把握します。

この段階で「思ったより離反したお客様が多いな」「そもそも商品のことを知られていないのかもしれない」といった課題の仮説が見えてきます。

次に、各顧客層の中からインタビューする「たった一人」を決めます。

特に課題が見えやすい「ロイヤル層」と「離反層」から探し始めるのがおすすめです。具体的な探し方は後ほど詳しく解説します。

インタビューを実施し、顧客の購買行動の裏にある「なぜ?」を徹底的に掘り下げます。商品との出会い、購入の決め手、使い続ける理由、あるいは使うのをやめてしまった理由など、顧客の生の声を傾聴します。

ここで得られる「本音」が、後のアイデアの源泉になります。

インタビューで得られた気づきを、9セグマップに落とし込みます。顧客がどのセグメントからどのセグメントへ移動したのか(あるいは、しなかったのか)を分析することで、具体的な打ち手が見えてきます。

例えば「一度使ってくれたが離反し、もう買いたいと思っていない」顧客のインサイトが分かれば、その層を再び惹きつけるための新機能やコミュニケーションプランを考えることができます。

N1分析のインタビュー相手を見つける方法

N1分析で最も重要なのが、インタビュー相手の選定です。では、その「たった一人」をどうやって見つければよいのでしょうか。

私が実際に使っている方法をいくつか紹介します。

顧客リストから探す

購入履歴や会員情報がある場合は、そこから対象者を探します。

例えば、「直近1年で10回以上購入している人(ロイヤル層)」や「1年前に購入したきり、その後購入がない人(離反層)」といった条件で抽出し、インタビュー協力をお願いするメールを送ります。

SNSで探す

自社の商品名やサービス名で検索し、言及してくれているユーザーに直接連絡を取る方法です。特に、熱量高く語ってくれている人はロイヤル層の可能性が高いです。

丁寧にお願いすれば、快く引き受けてくれることもあります。

カスタマーサポートへの問い合わせ履歴から探す

お褒めの言葉をくれた顧客や、具体的な不満点を指摘してくれた顧客は、素晴らしいインタビュー対象者です。

問い合わせ履歴をさかのぼり、個別に連絡を取ってみるのも一つの手です。

友人・知人を頼る

どうしても見つからない場合は、最終手段として知人の中から探します。「こういう商品を使っている人、周りにいない?」と聞いて回るのです。客観性は少し下がりますが、何も始めないよりは遥かに良いスタートです。

顧客の本音を引き出すインタビューのコツ

インタビュー相手が見つかったら、次はいよいよヒアリングです。ただ質問を投げかけるだけでは、当たり障りのない答えしか返ってきません。

顧客の心の奥にある「インサイト」を引き出すために、私が心がけているコツを紹介します。

- 「なぜ?」を5回繰り返す

- トヨタ生産方式で有名な手法ですが、N1分析でも有効です。「この商品を買って良かった」という答えに対して、「なぜ良かったのですか?」→「使いやすいから」→「なぜ使いやすいと感じるのですか?」と掘り下げていくことで、本人も意識していなかった本質的な理由が見えてきます。

- 行動の「前」と「後」を聞く

- 商品を購入する「前」は、どんなことで悩んでいたのか。使い始めた「後」で、生活はどう変わったのか。このビフォーアフターを聞くことで、商品が提供している本当の価値が明らかになります。

- 否定せず、すべて受け止める

- たとえネガティブな意見が出ても、「でも」「しかし」と反論してはいけません。「なるほど、そう感じられたのですね」と一度すべて受け止める姿勢が、相手の心を開き、さらなる本音を引き出す鍵になります。

| 目的 | 質問例 |

| 出会いのきっかけを知る | 「この商品を初めて知ったのは、どのような状況でしたか?」 |

|---|---|

| 購入の決め手を探る | 「いくつか似た商品があった中で、最終的にこれを選んだ一番の理由は何でしたか?」 |

| 具体的な利用シーンを聞く | 「最近、この商品を『あって良かったな』と感じた瞬間があれば教えてください」 |

| 隠れた不満点を見つける | 「もしこの商品を改善できるとしたら、どんな点を変えたいですか?」 |

| 離反理由を特定する | 「もし差し支えなければ、この商品の利用をやめてしまった理由を教えていただけますか?」 |

顧客起点マーケティング:AIを超える「人間の仕事」を再定義【要約まとめ】

顧客起点マーケティングは、単なるマーケティング手法の一つではなく、ビジネスの本質「顧客理解」に立ち返るアプローチです。

テクニックやツールが飽和した現代だからこそ、「人間理解」という原点に回帰する重要性が高まっています。

本書は2,000円前後で入手できます。仮に西口一希氏のセミナーがあるなら10,000円以上の費用はかかるでしょう。

たった2,000円でAIにはできない「人の心を動かすマーケティング手法」が学べるなんて、賢い選択だと思いませんか?

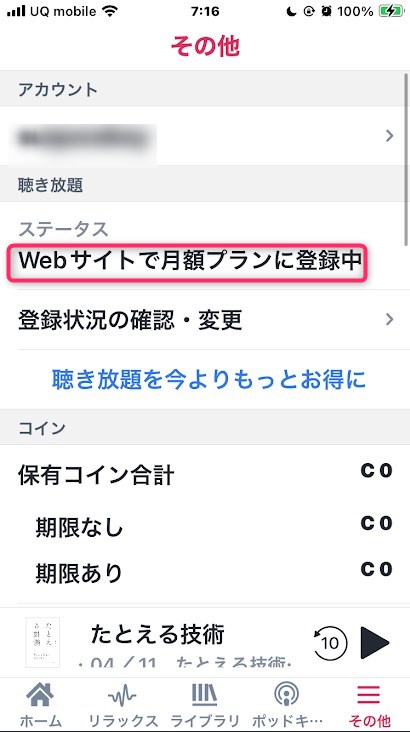

今なら1,500円分が無料!

マイページから、いつでも解約できます。

980円分が無料。お試しキャンペーン

本が読み放題!通勤時間が価値ある時間に変わります。