もしかして、あなたは今、こんな悩みを抱えていませんか?

- ジョブ理論が抽象的で、どう仕事に活かせばいいか分からない

- データやAIが主流の今、ジョブ理論は時代遅れだと感じている

- 顧客のニーズを的確に捉えられず、売上が伸び悩んでいる

もし一つでも当てはまるなら、この記事があなたの疑問を解決します。この記事では「ジョブ理論は古い」という誤解を、売上を20倍にした成功事例をもとに解説します。単なる理論の紹介ではなく、明日から実践できる思考法が分かります。

この記事を読めば、顧客の心を掴む本質的なアプローチが明確になり、AIには真似できない企画や心に響く文章が作れるようになります。

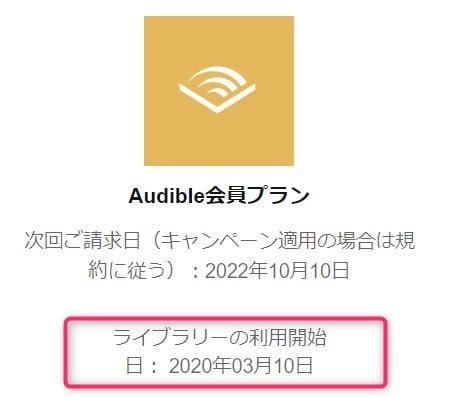

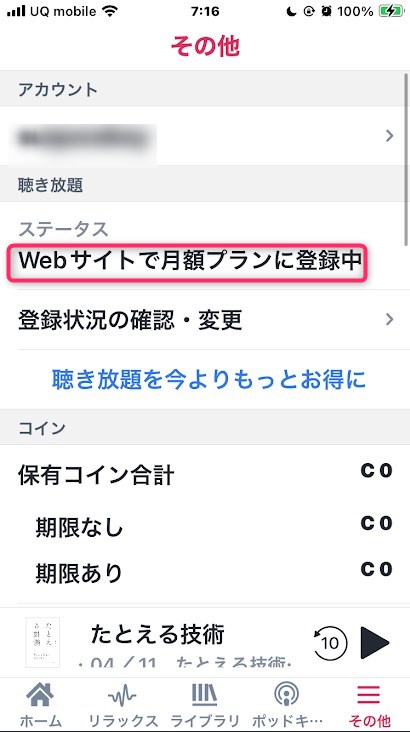

12月の最新キャンペーンは公式からご確認ください

980円分無料体験。いつでも解約できます。

この記事を書いている人

- Audible利用歴5年

- SEO検定1級合格

- 東証スタンダード会社員

ジョブ理論 要約:ドリルを売るには“穴”を売るマーケティング思考

ジョブ理論は、顧客が製品やサービスを買う本当の理由、つまり「特定の状況で達成したい変化(ジョブ)」をもとに購買行動を説明する考え方です。

顧客は製品を「雇う」ことで、そのジョブを果たそうとします。

やたろう

やたろう「ジョブ=本人が認知していない本当の課題」です

例えば、お母さんが掃除機を買う理由は、掃除機そのものが欲しいのではなく、「家をきれいにする」というジョブを解決したいからです。

書籍「ドリルを売るには穴を売れ」は、まさにジョブ理論の考え方です。

ドリルを買う人は、ドリルが欲しいわけではありません。「壁に穴を開けるというジョブ」を解決したいからです。

「メリットではなくベネフィットを訴求する」ことで売れるようになる、というのは有名な話です。ジョブ理論は、この考え方のもとになっています。

ジョブ理論で感情を動かす「本音キャッチコピー」

ジョブ理論は感情を動かします。

なぜなら、顧客の本音を言葉にできるからです。

例えば、ドリルが欲しいお客さんは、どんな課題を持っているでしょうか。穴が欲しいから、ドリルを買っています。

つまり、ドリルは穴をあけるための手段であり、「穴」が課題です。

「このドリルを使えば5秒で穴を開けられます」。このように、本音をキャッチコピーにすることで「商品が気になる」から「欲しい!」へ感情が動きます。

ジョブ理論の使い方:実話から学ぶコンビニ売上20倍アップの秘訣

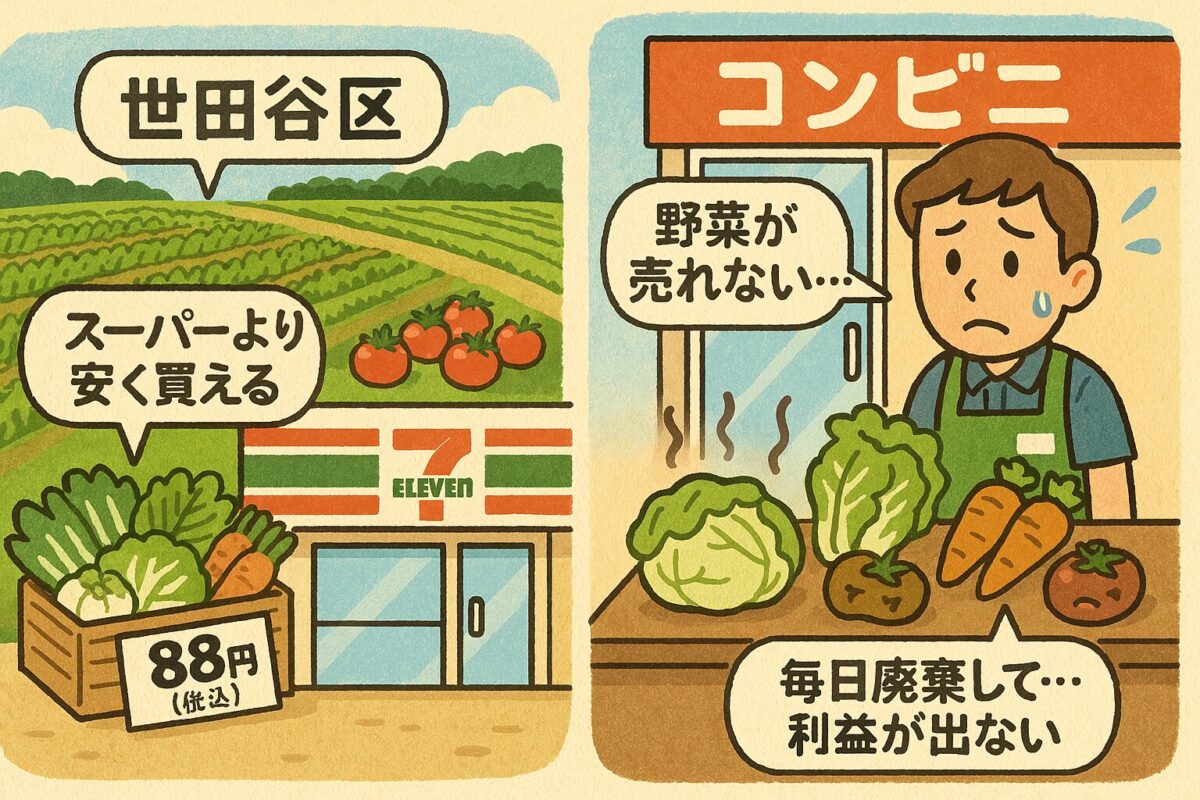

ジョブ理論を活用して、コンビニの売上を20倍に改善した事例を紹介します。

これは、私の友人が経営するコンビニでの実話です。

世田谷区には畑が多く、コンビニでも野菜を販売しています。スーパーより少し安く買える利点がありました。

しかし、友人の店では野菜がまったく売れず、毎日腐って廃棄され、利益も出ませんでした。

そこで、「ジョブ=課題=成し遂げたいこと」を整理しました。

まず、「なぜ人はコンビニに来るのか」「コンビニに来る人が解決したい課題は何か」を考えました。

その結果、次のようなジョブが見つかりました。

- ごはんを用意する時間がない

- 料理が苦手

- おいしいから

- 手軽に買えるから

- 近いから

ここから見えるジョブは、「手軽に食事を済ませたい」ということです。

このジョブに照らすと、野菜は売れません。野菜を売るには別の工夫が必要でした。そこで、仮説として野菜コーナーの配置を変えることを考えました。

スーパーよりも安い野菜が入り口から一番遠いところに置かれている。だから認知すらされてないのでは?もっと目にとまる場所に置けば売れるのでは?

そこで、野菜コーナーを店舗の入口に移設しました。すると野菜が毎日完売するようになりました。

たった3ステップで課題を解決できました。

- そもそも、なぜ人はコンビニエンスストアに来るの?

- コンビニに来る人が片付けたいジョブ(課題)は?

スーパーよりも安い野菜が入り口から一番遠いところに置かれている。だから認知すらされてないのでは?もっと目にとまる場所に置けば売れるのでは?

野菜コーナーを店舗の入口に移設

野菜の売上は、昨年の20倍になったそうです。

BtoB SaaS企業での成功事例:解約率を半減させたアプローチ

コンビニの事例は「小売業だから上手くいったのでは?」と感じる方もいるかもしれません。

そこで、私が以前コンサルティングで関わった法人向けのSaaS(ソフトウェアサービス)企業での成功事例をお話しします。

その会社が提供していたのは、中小企業向けの勤怠管理ツールでした。機能は豊富で価格も手頃。それなのに、なぜか導入後3ヶ月以内の解約率が非常に高く、経営の課題となっていました。

当初、開発チームは「もっと機能を追加すれば満足度が上がるはずだ」と考え、競合ツールにはない新しい機能の実装を計画していました。

しかし、私は「少し待ってください」と伝え、ジョブ理論の考え方で顧客を調査することを提案しました。

顧客が本当に「雇用」していたもの

私たちは、解約してしまった顧客と、逆にツールを熱心に使ってくれている顧客の両方にインタビューを行いました。

その結果、見えてきた「ジョブ」は、開発チームの想定とはまったく違うものでした。

彼らが勤怠管理ツールを「雇用」した本当の理由は、「勤怠管理を効率化したい」という機能的なジョブだけではなかったのです。

本当のジョBは、特に従業員が10人から50人規模の企業の経営者が抱える、次のような感情的なジョブでした。

- 従業員との間に、お金に関する面倒なやりとりをなくしたい

- 給与計算の間違いで、従業員からの信頼を失いたくない

- 会社のルールがきちんと運用されている状態を作り、経営者として安心したい

つまり、彼らは単なる「効率化ツール」が欲しかったのではなく、「経営の安心感」を手に入れるために、このサービスにお金を払っていたのです。

解約率を半減させた、たった一つの改善

この「安心したい」というジョブが分かると、やるべきことは明確でした。

私たちは、新しい機能開発をすべてストップさせ、代わりに導入初期のサポートを手厚くすることに集中しました。

具体的には、導入してくれた顧客すべてに専門スタッフが個別で連絡し、設定方法や給与体系の登録などを一緒に完了させる「オンボーディングプログラム」を開始したのです。

オンボーディングプログラムとは、新しい顧客が製品やサービス(特にSaaSなどのソフトウェア)をスムーズに使い始め、その価値を早期に実感し、継続的に活用できるよう支援するための一連のプロセスを指します。

人事領域で使われる「新入社員の受け入れ・定着プログラム」の考え方を、顧客に対して応用したものです。

ツールの使い方を教えるだけでなく、「これで給与計算は間違えようがないですよ」「従業員の方もスマートフォンで打刻できるので、もうタイムカードの集計で揉めることはありません」といった声かけで、「安心感」というジョブが達成されることを丁寧に伝えました。

結果は驚くべきものでした。この取り組みを開始してから半年で、初期解約率は半分以下にまで下がったのです。これは、顧客の本当のジョブを見つけ出し、それに応えたからこその成果でした。

明日から実践!顧客の「ジョブ」を見つけ出す3つのステップ

「顧客のジョブを見つけるには、インタビューが大切です」。 と言われても、「いきなりお客様にインタビューなんて、ハードルが高い…」と感じますよね。

そこで、大がかりな準備がなくても、今から始められる、顧客の「ジョブ」を見つけ出す3つのステップを私の経験を交えて紹介します。

ステップ1:自分の「買い物日記」でジョブ思考を体感する

最初のステップは、顧客ではなく「自分」を観察すること。

これが一番手軽で、ジョブ理論の考え方を体に染み込ませる最高のトレーニングになります。

やり方は簡単です。あなたが今日何かを買ったり、サービスを使ったりしたら、その理由を日記のようにメモするだけです。

ポイントは「なぜ、私はこれを『雇用』したんだろう?」と自分に問いかけることです。

- 雇ったもの: 駅前のカフェで買った、一杯700円のコーヒー

- 考えられる理由(表面): コーヒーが飲みたかったから。

- 「なぜ?」を深掘り:

- なぜ家やコンビニではなく、このカフェで?

- → 打ち合わせまで30分時間が空いた。

- なぜその時間で、これを「雇用」した?

- → 静かで、Wi-Fiと電源がある場所で、少しだけ仕事を片付けたかった。

- なぜ家やコンビニではなく、このカフェで?

- 見えてきたジョブ: 私はコーヒーを買いに行ったのではない。「隙間時間を、生産的な安心できる時間に変える」ために、場所代として700円を払ったんだ。

このように、自分の行動を振り返ると、製品そのものではなく「解決したかったコト(ジョブ)」が見えてきます。

これを1週間続けるだけで、顧客の行動を見る解像度が格段に上がります。

ステップ2:「魔法の質問」で顧客の悩みの本質を探る

自分の頭でジョブ思考のトレーニングができたら、次はいよいよ顧客に目を向けます。しかし、いきなり「なぜ買ったのですか?」と聞くのは難しいですよね。

そこでおすすめなのが、私が「魔法の質問」と呼んでいる、たった一つの問いかけです。

「もし、この製品(サービス)が明日から使えなくなったら、代わりに何をしますか?」

この質問のすごいところは、顧客が私たちの製品を「何と比べているのか(本当の競合)」、そして「どんな不便を解消するために使っているのか(ジョブ)」を、相手に意識させることなく引き出せる点です。

以前、私が関わった会計ソフトの会社で、顧客数名にこの質問をしてみました。

- Aさんの答え: 「困りますね…。またExcelで管理するしかないかなぁ」

- → Aさんにとって、このソフトのジョブは「Excelでの面倒な手作業をなくすこと」だと分かります。

- Bさんの答え: 「うーん、税理士の先生にお願いする業務を増やすことになると思います」

- → Bさんにとってのジョブは「専門家に頼むコストを抑えつつ、税務処理の間違いというリスクを避けること」という、より高度なものだと推測できます。

同じ製品を使っていても、解決したいジョブは人によって異なります。この「魔法の質問」を、お客様との雑談の中や、アンケートの一項目に加えるだけで、これまで見えなかった顧客の本音(ジョブ)の仮説が、驚くほどたくさん集まります。

ステップ3:「言葉のABテスト」でジョブ仮説を検証する

顧客のジョブに関する仮説が見えてきたら、最後はその仮説が正しいかを検証します。 方法は、見つけたジョブを「言葉」にして、顧客にぶつけてみることです。

先ほどの会計ソフトの例で考えてみましょう。私たちは2つのジョブ仮説を見つけました。

- ジョブ仮説A: Excelでの面倒な手作業をなくしたい

- ジョブ仮説B: 専門家に頼らず、税務処理の間違いをなくしたい

この2つの仮説をもとに、Web広告のキャッチコピーを2パターン作って、ABテストを実施しました。

| テストしたコピー | ターゲットにしたジョブ |

| パターンA | 「請求書の入力、まだ手作業?会計ソフトで一瞬で終わらせよう!」 |

|---|---|

| パターンB | 「税理士に頼む前に。決算書の“うっかりミス”を防ぐ会計ソフト」 |

結果は一目瞭然でした。パターンBの広告は、パターンAに比べてクリック率が3倍以上も高かったのです。

この結果から、この会計ソフトの顧客が本当に解決したいと願っているジョブは、単なる「効率化」よりも「専門的な業務に対する不安の解消」であることが強く示唆されました。

このように、製品開発や機能改善といった大きな投資に踏み切る前に、キャッチコピーや営業資料のひと言を変えてみるだけで、どのジョブが顧客の心に響くのかを確かめることができます。

これなら、明日からでも試せそうですよね。

ジョブ理論は古い?その批判に隠された真実

「ジョブ理論って、もう古いんじゃないの?」

実は、私が駆け出しのWebマーケターだった頃、先輩からそう言われたことがありました。

当時は、デジタルマーケティングやAIの進化が目覚ましく、「ジョブ理論なんて、ちょっと前の時代の話だよ」という雰囲気があったんです。

たしかに、ジョブ理論が提唱されたのは2000年代。ITの黎明期(れいめいき)のような時代です。

しかし、私は「本当にそうかな?」と疑問に感じていました。なぜなら、ジョブ理論を学ぶことで、どれだけ時代が変わっても通用する「本質」が見えてきたからです。

「ジョブ理論は古い」と言われる3つの理由と、その本当のところ

なぜジョブ理論は「古い」と言われてしまうのでしょうか。主な理由を3つ挙げて、それぞれに反論してみます。

理由1:理論が抽象的すぎて、実際のビジネスに適用するのが難しい

これはたしかに一理あります。

ジョブ理論は「顧客が達成したい進歩」という抽象的な概念を扱います。だからこそ、「具体的に何をすればいいの?」と悩んでしまう人が多いのかもしれません。

でも、考えてみてください。

ドリルを売る話も、コンビニの野菜を売る話も、最初は「穴を開ける」「食事を済ませる」といった、抽象的なジョブを見つけ出すところから始まります。

「抽象的なジョブを、具体的にどう解決するか」を考えるのが、私たちの仕事です。

例えば、「野菜が見えない位置にある」というジョブに対して、野菜コーナーの配置を外に変えるという具体的なアクションに落とし込んだ結果、コンビニの売上が20倍になったんです。

理論が抽象的だからこそ、無限の応用が利く。これがジョブ理論の最大の強みです。

理由2:現代はデータ分析が主流で、ジョブ理論は時代遅れ

「顧客の行動は、ビッグデータやAIで分析すればわかる」という考え方もありますよね。

確かに、現代は高度なデータ分析ツールを使えば、顧客の年齢、性別、購買履歴、閲覧ページなど、たくさんのデータを手に入れることができます。

でも、これらのデータは「お客様が何をしたか」は教えてくれますが、「なぜそれを選んだのか」までは教えてくれません。

たとえば、SNSで同じ商品を買った人がいたとします。データ上は「AさんもBさんも同じ商品を買った」という事実しかわかりません。

しかし、Aさんは「子どものアレルギーが心配で、無添加の商品を探していた」のかもしれません。Bさんは「たまたま広告で見かけて、パッケージが可愛かったから」かもしれません。

ジョブ理論は、この「購入の背景にある、お客様の感情や状況」に焦点を当てます。これはAIやデータだけでは決して見抜けない部分です。

AIがどれだけ進化しても、人の心や感情は簡単に解明できません。

だからこそ、ジョブ理論の考え方は、AIに負けない「人を動かす力」を養うために、今もなお強力な武器となるんです。

理由3:ジョブ理論は、イノベーションを起こすためのもの。日常の改善には使えない

ジョブ理論は、クレイトン・クリステンセン教授が提唱した「破壊的イノベーション」と結びついて語られることが多いです。

そのため、「大きなイノベーションじゃないと使えないんじゃないか」という誤解が生まれてしまうのかもしれません。

でも、そんなことはありません。

先ほどのコンビニの例を思い出してください。あれは、大がかりな新商品を開発したわけではありません。

既存の野菜の「置き場所」を変えただけです。

ほんの少しの工夫で、お客様の「無意識のジョブ」を解決できたからこそ、大きな成果につながったのです。

ジョブ理論は、日々の業務の中にある小さな改善点を見つけ出すのにも役立ちます。

「なぜこのブログ記事は読まれないんだろう?」 「なぜこのサービスは解約されてしまうんだろう?」

これらの疑問に対して、「お客様がこの記事やサービスを『雇う』ことで、どんなジョブを解決したかったのか?」という視点で考えると、意外な答えが見つかることがあります。

ジョブ理論:よくある質問【FAQ】

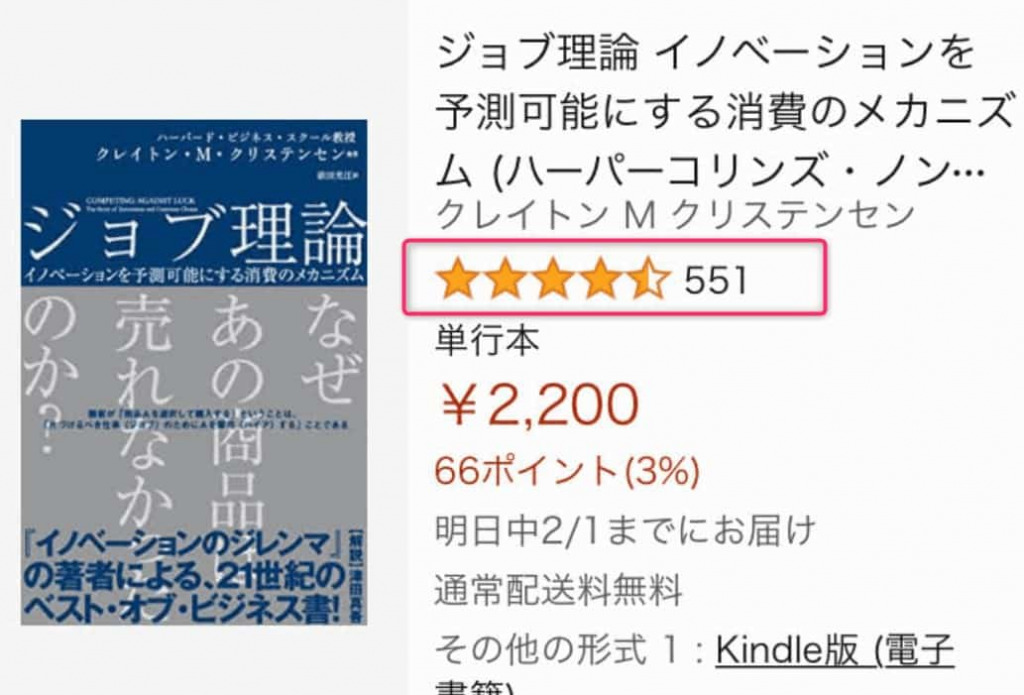

書籍『ジョブ理論』の内容を、よくある質問形式でまとめました。「想像と違ってがっかり…」とならぬよう、一読することをおすすめします。

ジョブ理論は古くない:1,500円で身につく「AIに勝つ」文章力【まとめ】

まとめです。

ジョブ理論を学ぶと以下メリットを得られます。

- 課題を最短で解決できる

- 売れるキャッチコピーを作れる

- 人を動かす文章が書ける

ジョブ理論を知っていれば、さまざまな施策に応用できます。

たとえば、心に響く文章やプレゼン資料が作れるようになります。ミーティングでのアイデア出しもスムーズになり、プレゼンやコンペでも記憶に残る提案ができます。

AIが苦手な領域に強くなります。

たった1,500円ほどで

AIに勝てるスキルが学べるなんて

効率的だと思いませんか?

本書は「読み放題対象」です(9/25現在)

今なら1,500円分が無料!

マイページから、いつでも解約できます。

980円分が無料。お試しキャンペーン

本が読み放題!通勤時間が価値ある時間に変わります。