質問

質問質問が苦手!だから「いい質問が人を動かす」を読もうと思います。概要を教えてください。

「いい質問が人を動かす」は、現役の弁護士の谷原誠さんが書いた本です。

弁護士は、裁判、交渉、面談など、さまざまなシーンで質問力が問われます。そんな「質問のプロ」が書いた書籍です。

そこでこの記事は「いい質問が人を動かす」の要約・レビューをご紹介します。

この記事を読めば、いい質問をする方法が学べて、気持ちよく人を動かし、コミュニケーション上手になれます。

本書を読んだら、仕事が楽しくなりました。

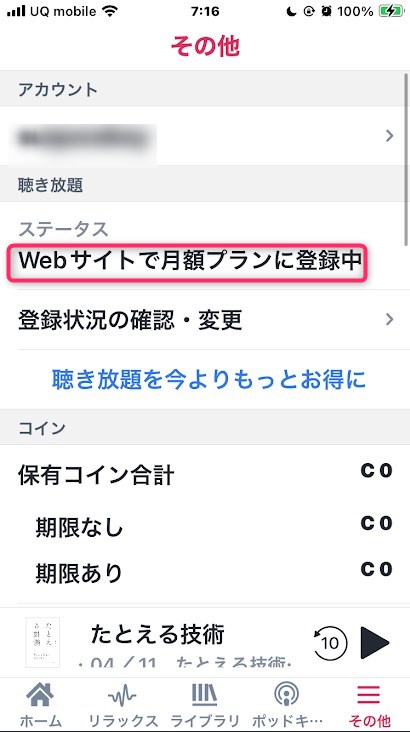

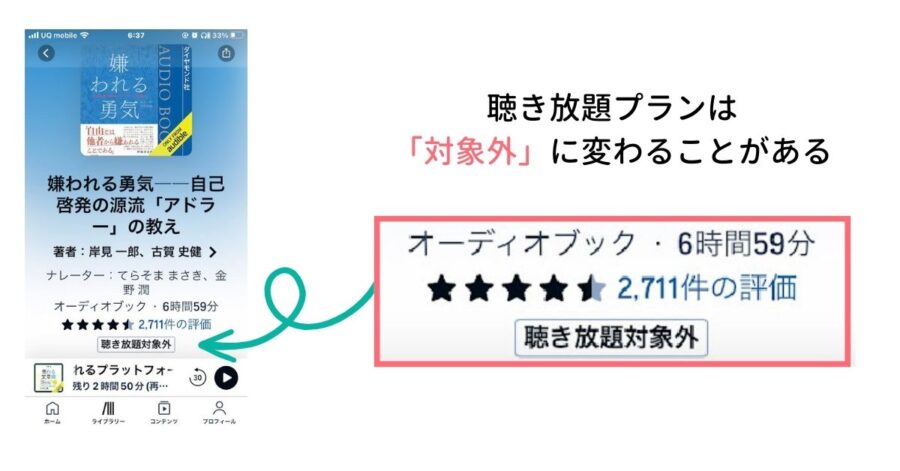

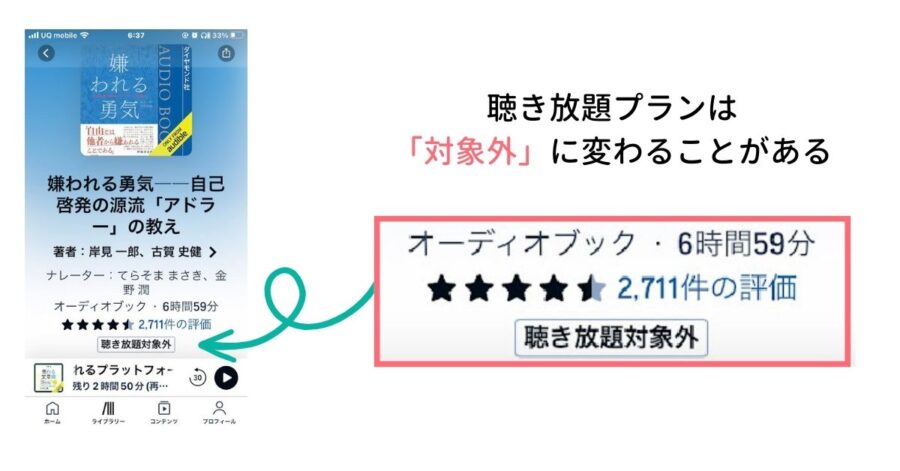

「聴き放題対象外」に変わる前に。早めにダウンロードおすすめ。

聴き放題対象です(4/1現在)

この記事を書いている人

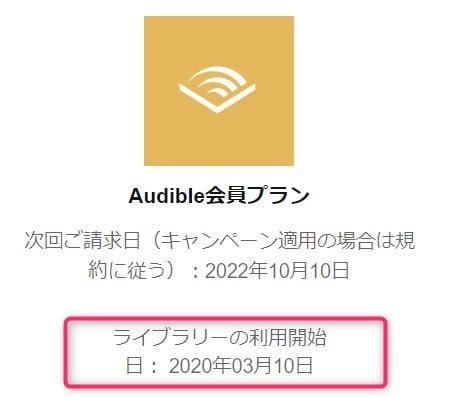

- 2020年3月からAudibleユーザー

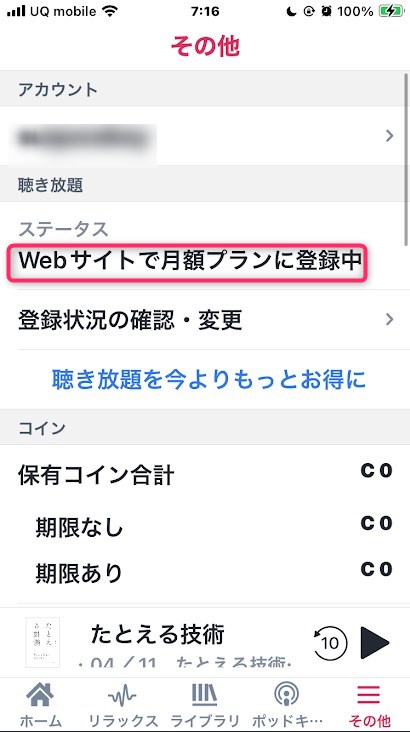

- 2023年11月からaudiobook.jpユーザー

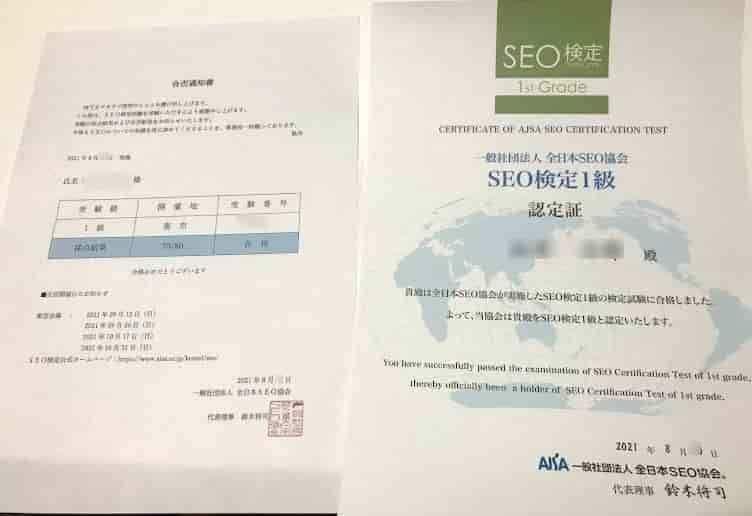

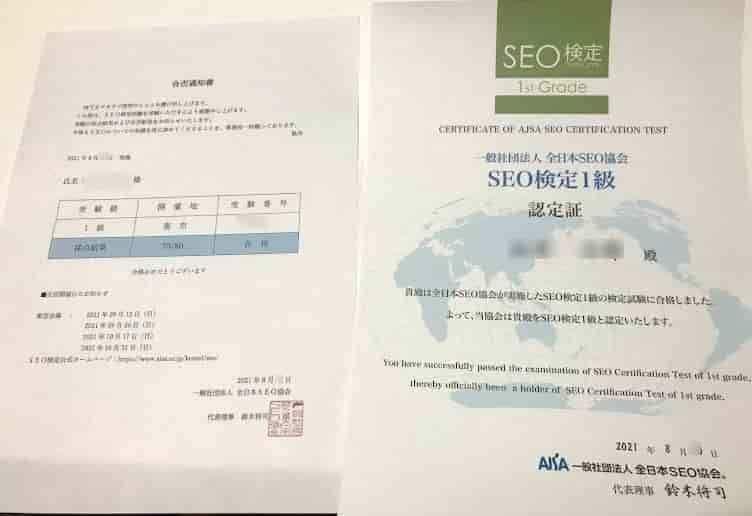

- SEO検定1級合格

- 東証スタンダード会社員

【まずは結論】コミュニケーションが下手な人にオススメ

本書を読むと「人を動かす」ことができるようになります。

なぜなら、行動する意欲を湧かせることができるからです。

本書には「人を動かすためには、命令をせず、相手に動く意欲を湧かせることが重要」と記載されてます。

そのためには、「相手に質問をして思考させ、自らの内から出てきた意欲をもって行動させることが大切」と紹介されてます。

つまり「いい質問をすれば、結果、相手が気持ちよく動いてくれるようになる」ということ。そのため、「コミュニケーションが下手」な方にオススメの本です。

- 第1章:知りたい情報を楽々獲得する6つのテクニック

- 第2章:聞くだけで人に好かれる良い質問

- 第3章:その気にさせる「いい質問」

- 第4章:人を育てる「いい質問」

- 第5章:議論を制する「いい質問」

- 第6章:自分を変える「いい質問」

本書は、弁護士の谷原誠さんの実体験から「いい質問・悪い質問」の要素を分解。いい質問をするためには何が必要なのか、詳細に解説してくれてます。

いい質問をするフロー

いい質問をする手順をご紹介します。

順番に解説していきます。

質問の本質を理解する

いい質問をするフロー1つ目は、質問の本質を理解すること。

なぜなら、相手に負担をかけないからです。

突然ですが、質問の本質とはなんでしょうか?10秒以内に考えて言葉にしてみてください。

いきなり言われても難しいわね…

そう、質問の本質は「相手を思考させること」です。

例えば、知らない人から「コンビニはどこ?」と道を尋ねられた場合、思考してから回答しますよね?

質問をするという行為は、強制的に思考させてます。とっても疲れることをさせているのです。

だから、相手に敬意をもって、できるだけ思考させない配慮をすることが必須になります。

- 前提を共有する

- 目的を話す

- なぜ、あなたに質問しているか話す

- 具体的に質問する

- 情報をもらったら、ありがとうという

上記を考慮することで、質問する相手に礼儀を払えます。

結果的に、相手が気持ちよくなり、いい回答を貰えます。

相手から好かれる工夫をする

2つ目は、相手から好かれること。

なぜなら、嫌いな人へ、いい情報は教えたくないからです。

質問は「誰に質問されるか」で回答が変わります。そのため、質問前に相手から好かれる必要があります。

例えば、可愛い部下から「エクセルの使い方教えてください」と相談された場合、喜んで教えますよね。

逆に、嫌いな部下には、渋々対応しますよね?

人間は、誰かに質問されると、一瞬で以下を判断してます。

- 相手が思っていること

- 質問する権利があるか

- 答える義務あるか

- そのまま答えるか、考えるか

上記にあてはまる数が多いほど、いい回答をもらえる可能性が高くなります。

人に好かれる6つの方法

本書には、人に好かれる6つの方法が紹介されてます。

それぞれ解説します。

外見に気を使う

外見により印象が変わることは、メラビアンの法則で有名です。心理学でも、外見で望ましいほど、人に好まれる傾向があります。

顔の作りはどうしようもできませんが、

- 清潔を保つ

- 笑顔で過ごす

- 挨拶をする

など、日頃から習慣化することで、良い印象づけができます。

類似性を探す

類似性の法則とは「物事が似ているほど一緒にグループ化される心理現象」です。

自分と似ている人を好きになることですね。

例えば、こんな人に、親近感を感じた事ありませんか?

- 大学が同じ人

- 趣味が同じ人

- 出身地が同じ人

類似性を見つける方法は、相手に質問してみること。共通項が見つかったら類似性をアピールすること。類似性の法則が働きだし、好意を得られます。

称賛する

人間は、自分を称賛してくれる人に好意をいだきます。

例えば、上司へのお世辞・ごますりは、称賛を使って好感度をあげる手段です。

単純接触効果を利用する

人間は、よく知っていることに好意をいだきます。

例えば、苦手な上司も、毎日雑談すると、だんだん緊張しなくなります。

共同する

人間は、誰かと共同するとき、好意をいだきます。

敵の敵は味方ということね!

例えば、尋問(じんもん)。

「犯人vs怖い刑事」の構図の場合、犯人は断固として口を開きません。

しかし「犯人+優しい刑事vs怖い刑事」という構図になると、口を開いてくれます。なぜなら、優しい刑事が「共同」の役目となり、犯人が信頼してくれるからです。

これは、実際の尋問現場で使われる、優しい刑事が犯人をフォローして好意を抱かせ、本心を探るテクニックです。

連合となる

「あること」が起きたとき、その外敵要因と相手が結びつくことで抱く感情を「連合」といいます。

例えば、良いニュースを知らせてくれる人には好意を抱き、悪いニュースばかり知らせしてくる人は、嫌いになります。

ネガティブ発言は避けて、ポジティブな発言を心がけましょう。

簡単に好意を持って貰う方法

簡単に好意を得る方法は、犬をマネすることです。

なぜなら、犬の行動は「好意を得る行動そのもの」だからです。

犬を飼っている人ならすぐ理解できると思います。犬は可愛いしのは前提ですが、自分に好意を持ってくれているから、より愛しく感じます。

- 玄関でお迎え

- お腹を見せて喜ぶ

- 尻尾を振って体をくっつけてくる

- ぐちを言わない

- 嫌味を言わない

- 批判しない

人の感情は人に伝染します。あなたが悪意をもつと、相手も悪意を持ちます。

嫌いな人と接するとき、口にださずとも行動に出てます。心理学では「好意の返報性」といいます。

相手に好意を持ち、その上で質問すること。すると相手も気持ちよく質問に答えてくれるでしょう。

ダメな質問を避ける

いい質問をするフロー3つ目は、ダメな質問を避けること。

質問前に「ダメな質問ではないか?」と思考するだけで、良い質問になる可能性が高くなります。

本書には「ダメな質問7パターン」が紹介されています。

それぞれ解説します。

ネガティブクエッション

ネガティブクエッションとは、相手を否定な考えで矯正する質問です。

例えば「どうしてこんな事もできないんだ?」という質問。相手に、ネガティブな考えを植え付けてしまうので、やりきれない気持ちになるのでいい回答は見込めません。

ノーアンサークエッション

ノーアンサークエッションとは、相手が答えることができない質問です。

例えば「なんど注意したらわかるんだ?」に対して「3回注意されれば治る」なんて回答はできませんよね。

ノーアンサークエッションは、マウントをとって黙らせる質問です。答えようがない質問は、相手の気分を悪くするだけ。信頼が0になります。

相手の答えを即座に否定する質問

相手を即座に否定する質問とは、相手の意見に対して「それは違うんじゃないですか?」と否定的な質問をすることです。

相手を否定することで、自分を正当化しようとしているだけ。逆に言えば「相手の優秀さを認めている」ということです。

人間は承認欲求の塊。どんなときでも否定してはいけません。

相手を不快にしてしまうので、信頼が落ちて、いい回答は得られません。

質問の連打

質問の連打とは、相手の答えを待たずに答えたり、相手が答える前に次の質問に行くことです。相手に不快感を与えるだけの行為です。

1つの質問に対し、相手が答えるまでは、絶対に割り込んではいけません。

誤導尋問

誤導尋問(ごどうじんもん)とは、被疑者や証人に、真実とは異なる情報を与えることで、事件の真相を偽装する手法です。

誤導尋問の目的は、被疑者を混乱させたり不安にさせたりして、意図せずに誤った情報を提供させることによって、自白や証言を得ることです。

しかし、この手法は法的に問題があるばかりでなく、倫理的にも問題があります。

そのため、誤導尋問は、しばしば法執行機関や司法制度によって厳しく制限されています。

誘導尋問のように、人に不安を与える行為は、信頼をなくすだけです。

相手の脳に負担をかける質問

相手の脳に負担をかける質問とは、「オープンクエッションすぎる」ことです。

| 項目 | オープンクエスチョン | クローズドクエスチョン |

|---|---|---|

| 利用シーン | 自由に考えて自由に答えて情報を得たい場合 | 端的に答えが欲しい場合 |

| 使い方 | 「この本はどうですか?」 | 「この本は好き?それとも嫌い?」 |

要は、抽象的な質問の乱れ打ちは避けることです。

例えば「あなたは将来なにになりたいの?」というオープンクエッションは、選択肢が多いので、思考回数が増えます。

結果的には、相手に負担をかけて、良い回答が望めません。

一方、クローズドクエッションは2者選択。相手に思考させずに済みます。

刑事の尋問

刑事の尋問とは質問攻めにすることです。

例えば「年齢は?家族は?血液検査は?」など、質問ばかりになると相手がストレスに感じてしまいます。

対策としては、適度に情報を与えたり、称賛を挟むことがおすすめです。

いい質問をする

フロー3まで実践すれば、いい質問ができる可能性が高くなります

本書には、より良い質問をするため、4つのポイントが解説されてます。

それぞれ解説します。

質問する目的を決める

いい質問をするポイント1つ目は、質問する目的を以下6つから決めること。

- 思いのまま情報を得る

- 人に好かれる

- 人をその気にさせる

- 人を育てる

- 議論に強くなる

- 自分をコントロールする

なぜなら、目的によって質問の仕方が異なってくるからです。

例えば、情報が欲しい目的があるなら、まず「聞きたいジャンルに詳しいか」確認が必要です。人に好かれたい目的があるなら「類似性の法則」を使って、アイスブレイクから始める必要があるでしょう。

目的を決めずに質問すると、雑談になってしまい、お互い時間のムダとなります。そのため「なんのために質問するのか?」明確にすることで、相手の時間を奪わず「WinWin」になれます。

相手は最適な人物か?確認する

いい質問をするポイント2つ目は「相手が質問するのに最適な人物か?」確認すること。

間違った人の質問しても、正しい答えは得られないためです。

例えば、会社の警備員に、経費の質問をしても意味がありません。経理部に問い合わせる必要があります。

「だれに質問することが望ましいのか」事前に確認しておくことで、いい質問ができるようになります。

質問に適したタイミングは今か?

いい質問をするポイント3つ目は「質問に適したタイミング」を確認すること

なぜなら、タイミングによっては、いい回答が得られないからです。

例えば、相手が忙しい外出前に質問しても、いい情報は得られません。空気が読めない奴だと、嫌われるかもしれません。

相手の状況を確認して、気配りをした上で質問することで、いい質問となります。

質問は最適か?もっといい質問はないか?

いい質問をするポイント4つ目は、質問する前に「質問は最適か?もっといい質問はないか」と自問すること。

なぜなら、自問することで、間違った質問を事前に修正できるからです。

例えば、コピーライターは、その日に書いた記事を一日寝かせます。翌日見直してから校了とします。翌日振り返ることで、物事を俯瞰的に判断できるので、ダメな箇所を修正、ブラッシュアップできるメリットがあります。

「いい質問が人を動かす」をタダで読む方法【無料あり】

「いい質問が人を動かす」を読む方法は3つあります。

メリット、デメリットふまえ、それぞれ解説します。

書籍を購入する

1つ目は、本を購入することです。

「いい質問が人を動かす」は、Amazonや楽天で購入可能です。

書籍は288ページで構成されていますが、小さく軽いです。そのため、通勤や移動中に読めます。

Kindle版(Kindle-Unlimited)で購入する

2つ目は、Kindle版(Kindle Unlimited)で購入する方法です。

スマホやタブレットを持っていれば、Amazonで書籍ダウンロードできます。

また、スマホで読めるので、通勤や移動時間で読めるメリットがあります。

「Kindle Unlimited」に登録されている場合、以下リンクから、30日間無料で読めます。

※2024年4月現在「Kindle Unlimited」対象です

30日間の無料体験が可能

\980円分がタダ/

スマホで「マンガ・雑誌・小説・ビジネス書」が読み放題!

Amazonオーディブルで聴く

3つ目は、Amazonオーディブルで聴くこと。

期間中なら聴き放題なので、「いい質問が人を動かす」以外のビジネス書籍も無料で聴けます。

Amazonオーディブルを利用する際の注意点

Amazonオーディブルの注意点は、聴き放題プランの場合「対象外に変わる書籍がある」こと。

しかも、事前告知なし。

人気書籍は、聴き放題対象外に変わりやすい傾向があります。そのため、本書を無料で読みたい人は、早めのダウンロードおすすめします。

ダウンロード済みタイトルは、ずっと聴き放題です。

要約「いい質問」が人を動かす【まとめ】

まとめです。

「いい質問が人を動かす」を読めば、いい質問ができるようになり、コミュニケーション能力が高まります。

結果、以下メリットを得られます。

- 働く部署の環境が良くなる

- コミュニケーション能力が向上する

- コンサルや商談が楽しくなる

本書はたった1,000円ほどです。

1回ランチを我慢すれば、人を動かす質問力が身につきます。もう、質問することが怖くなくなります。人間関係が良くなって、仕事が楽しくなるでしょう。

「いい質問が人を動かす」は、Amazonオーディブルで無料で聴けます。「聴き放題対象外」になる前に、ダウンロードだけでもどうぞ。

30日間のお試しキャンペーン。12万冊がいつでもオフラインで聴ける

30日間のお試しキャンペーン。30,000円分の英語教材がオフラインで聴き放題

30日間の無料体験が可能

\980円分がタダ/

スマホで「マンガ・雑誌・小説・ビジネス書」が読み放題!